Bookwire

Все книги издательства BookwireOktobermeer

In «Oktobermeer» schildert Eriksson eine dramatische Dreiecksgeschichte, die sich in Grisslehamn und Stockholm in den 1980er Jahren abspielt. Der sowjetische Seemann Michail springt von seinem Schiff ins Meer, kommt am Strand von Grisslehamn an Land und trifft dort als erstes die verheiratete Lehrerin Helena. Michail hat seine Frau und seinen Sohn in der Sowjetunion zurückgelassen, nun drängt es ihn zwischen Helena und ihren Mann Rolf. Die komplizierte Geschichte hat kein glückliches Ende, aber Erik Eriksson gelingt es dennoch, diese wehmütige und traurige Liebesgeschichte auf eine sehr anrührende Weise zu Ende zu bringen.

Ornament und Verbrechen

Adolf Loos (1870 – 1933) gilt als einer der bedeutendsten Pioniere des Architektur- und Designfunktionalismus im frühen 20. Jahrhundert. Als radikaler Vertreter einer neuen Formensachlichkeit setzte sich Loos sowohl als Architekt als auch als Publizist vehement gegen die Stilelemente des Historismus und des Jugendstils ein. Sinnbild für verschwenderisches Produzieren ist für Adolf Loos das Ornament. In seinem bekanntesten Aufsatz «Ornament und Verbrechen» bekräftigt der Publizist seine Kritik an überflüssigen Verzierungen und gestalterischen Schnörkeleien. Die ursprünglich 1908 anlässlich eines Vortrages verfasste Streitschrift erschien erst 21 Jahre später in der Frankfurter Zeitung. Darin werden in ironischer und bisweilen polemischer Argumentation geeignete Materialwahl und arbeitsökonomische Grundsätze zu den neuen und gleichzeitig einzig geltenden Leitprinzipien des produzierenden Gewerbes erkoren. Eine fulminante Rede gegen das Ornament und die Verzierung – ein Klassiker der Designliteratur. «100% – vollständig, kommentiert, relevant» + Einleitung zum historischen Kontext.

Sterben in Mexiko

In Mexiko befinden sich die staatlichen Institutionen in Auflösung. Drogenkrieg, Korruption und ein gigantischer illegaler Geldfluß bringen ein ganzes System zum Kollabieren. Die Bevölkerung ist der Gewalt zwischen rivalisierenden Drogenkartellen, Polizei und paramilitärischen Organisationen hilflos ausgeliefert. Es handelt sich nicht um einen Krieg gegen die Drogen, wie die mexikanische Regierung Glauben machen will, sondern um die Neuaufteilung der Märkte, bei der der Staat mitmischt. Gibler führte in vielen Landesteilen Mexikos Gespräche mit Journalisten und Opfern. Er enthüllt dabei das Innenleben einer Nation, die durch und durch korrupt ist. Ein Beitrag zur Debatte, daß der Drogenkrieg nicht gewonnen werden kann, so lange die Drogen nicht legalisiert werden.

Titel der Originalausgabe: «To Die in Mexico. Dispatches from Inside the Drug War», City Lights Books, San Francisco 2011.

Die 50 besten Schreibspiele - eBook

Vom «Buchstaben-Sudoku» über «Stadt-Land-Fluss» bis zum «Quatsch-Satz», vom «Käsekästchen» bis zu den «Montagsmalern» – dieses Buch präsentiert die 50 witzigsten Spiele rund ums Buchstabenmalen, Schreiben und Geschichtenbauen. Damit begeben sich die Kinder zu zweit oder in größeren Gruppen spielerisch auf die Reise vom einzelnen Buchstaben zum Wort, zum Satz und zur ganzen Geschichte. So macht Schreibenlernen Spaß, sind Kinder motiviert, und so wird der Schriftspracherwerb zum Kinderspiel. Altersstufe: 5 bis 8 Jahre

Nichts gegen Iren

Wie hat es dieses rothaarige, sommersprossige und ständig betrunkene Volk am Rande Europas bloß geschafft, zu einer der reichsten Nationen der Welt zu werden? Anfang der neunziger Jahre begann Irlands Wirtschaftsboom, 2008 war es damit wieder vorbei. Irland sei eine Art Schlaraffenland, schrieb die polnische Presse, und das haben mehr als 200.000 Polen geglaubt. Der Schrei des keltischen Tigers, wie das irische Wirtschaftswunder genannt wird, hat sie auf die Grüne Insel gelockt. Dort machen sie nun fünf Prozent der Bevölkerung aus und wundern sich, auf was sie sich eingelassen haben. Der Dichter G. K. Chesterton schrieb einmal: «Die großen Gälen von Irland sind die Menschen, die Gott verrückt gemacht hat, denn alle ihre Kriege sind fröhlich und alle ihre Lieder sind traurig.» Und Sigmund Freud hat behauptet, dass die Iren das einzige Volk seien, dem durch Psychoanalyse nicht zu helfen sei. Sie seien voller Widersprüche und immun gegen rationale Denkprozesse. Während sich die Iren vehement und zu recht dagegen wehren, mit den Briten in einen Hut geworfen zu werden, vereinnahmen sie gerne erfolgreiche Ausländer und machen sie zu Iren wider Willen. Der bisher letzte in dieser Reihe ist der neue US-Präsident Barack Obama: Die Iren haben herausgefunden, dass sein Ur-Ur-Urgroßvater aus dem winzigen Nest Moneygall in der vergessenswerten Grafschaft Offaly stammte und haben ihn prompt adoptiert – ebenso wie 21 seiner Vorgänger. Es ist Zeit, die Wahrheit über die Iren zu erzählen. Der Autor ist einer von ihnen. Ralf Sotscheck, ein Berliner mit irischen Pass.

Christlicher Glaube - was ist das?

Unser Verständnis von Welt und Mensch wurde im 19. und 20. Jahrhundert tiefgreifend verändert. Die im antiken Weltverständnis verharrende traditionelle Kirchensprache hat dadurch ihre einstige Plausibilität weitgehend verloren. Helmut Fischer verdeutlicht, dass der Gehalt des christlichen Glaubens weder an historisch bedingten Denkformen hängt noch mit diesen untergeht, sondern auch im Weltverständnis der Moderne für unser Leben aktuell bleibt. In neun Kapiteln entfaltet er die Denkmuster, in denen der Glaube seine traditionelle Gestalt gefunden hat, und bringt den Kerngehalt der christlichen Botschaft in einer verständlichen Sprache zum Ausdruck. Das Buch gibt Hilfen und Anstöße für die notwendige Erneuerung des Redens von Gott. Es dient so der persönlichen Klärung und eignet sich gleichermaßen als Impuls für Gesprächskreise, für Religionsunterricht in der Oberstufe und für Gemeindeveranstaltungen.

Im Kessel brummt der Bürger King

Joe Bauer blickt in die Tiefen und Abgründe des Talkessels. Seine Spaziergänger-Geschichten führen nach Stammheim, ins Rotlicht und an einen lebensgefährlichen Wasserfall. Immer wieder auch zu den Kickers. Melancholisch, sarkastisch, selbstironisch beschreibt er sein Verhältnis zu seiner Stadt und zum Rest der Welt. Zwischen Investorengier, Lügenpolitik und Zukunftsgelaber erkennt er die versteckten Schönheiten und die vergessene Historie Stuttgarts. Er weiß, in welcher Mini-Bar Gary Cooper und Ella Fitzgerald ihre Autogramme hinterlassen haben und warum Picassos Lump ein Stuttgarter Dackel war.

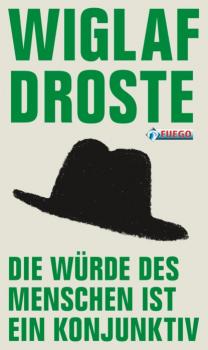

Die Würde des Menschen ist ein Konjunktiv

Wären Sie gern «Teamplayer im Goods Flow Lagerbereich»? Möchten Sie wissen, wie man «mit Werten Bewusstsein gestaltet»? Können Sie sich zwischen «to go» und «no go» nicht leicht entscheiden? Sollte man sich nach dem Kuratieren unbedingt die Hände waschen? Warum gibt es Männer, die «…und meine Wenigkeit» sagen und alles «im Paket» kaufen? Appen Sie Apps? Ist Ihnen «Transparenz» so wichtig wie «Nachhaltigkeit»? «Fühlen» Sie Zeit, oder schauen Sie auf die Uhr? Kennen Sie den Unterschied zwischen Winter- und Sommerzeit? Mögen Sie Ihren Wein gern «cremig und saftig»? Laufen Sie «mit breiter Brust» durch die Welt, oder ist Ihnen eher so «fragensschlapp» zumute wie Durs Grünbein, der deshalb auch das «Mut-Institut» aufsuchen muss? Sind Sie «Fanfollower» und mögen «Wohlfühlmomente vom Feinsten»? Ahnen Sie, warum Jogi Gauck «betropetzt» ist? Sagen Sie gern «freilich» oder «gewiss»? Fühlen Sie «Erdbeererregung», oder sind Sie eher «fit für den Winter»? Sind Sie in den Windelwechseljahren oder im Präterium? Interessieren Sie sich für «entspannte Kommunikation»? Möchten Sie Ohrenzeuge sein, wenn paartherapiezerschredderte Paare streiten? Kennen Sie «Fahrplanmedien»? Schauen Sie anderen gelegentlich unter den Trierer Rock? Mögen Sie eher Maggi fix oder lieber Kruzifix? Skizzieren Sie Rahmen, insbesondere finanziell?

Wiglaf Droste begnügt sich nicht damit, all jene dingfest zu machen, die der Sprache Gewalt antun. Er nimmt die Sprache an die Hand und geht mit ihr spielen. Die beiden sind ein Liebespaar mit einer großen Kinderschar.

"Aber ich will etwas getan haben dagegen!"

"Aber ich will etwas getan haben dagegen!" – damit bezog sich Gudrun Ensslin auf den fehlenden Widerstand im Nationalsozialismus und rechtfertigte so ihren Kampf in der Stadtguerilla. Wie sehr die rebellierende Generation der 68er jedoch selbst immer noch dem faschistischen Denken verhaftet blieb und wie wenig Distanz sie zu ihren Eltern gewinnen konnten analysiert Autor Martin Kowalski genau. Aus einer Perspektive ist die RAF vor allem auch als ein postfaschistisches Phänomen zu sehen.

Cyberland

Wörter waren plötzlich in aller Munde, die bis dahin nur wenige kannten: Cyberspace, Cyberarbeit, Cyberarbeit, Cybersex und andere Verbindungen mit 'Cyber'. Sie verwiesen auf eine neuartige Lebensform, in der sich fortgeschrittenste Technik und extreme Utopien verbanden. Ihren Hauptschauplatz hat diese Cyberwelt in Amerkias Westen: Eine neue Frontier-Mentalität war dort entstanden, deren hemmungsloser Optimismus die Menschheit auf dem Sprung zu einer neuen Stufe der Evolution sah. Gundolf S. Freyermuth nimmt uns als kundiger Führer mit auf eine Reise durch das Cyberland, zu den Vorläufern und Visionären der Computerrevolution. Cyberpunks und Cybernauten, Kryonikern Cyborgs und Extropianer, bei der sich Staunen und Verwunderung heftig mischten. Er war Ende der 90er des letzten Jahrhunderts in ihren Laboren und hat die Ursprünge der Visionen aufgezeichnet, von denen vieles heute ganz normal unseren Alltag bestimmt.