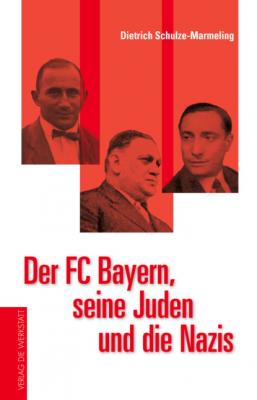

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Bensemann fühlt sich durch den Ersten Weltkrieg in seiner internationalistischen und pazifistischen Idee vom Sport bestätigt. Den Krieg habe er »doppelt empfunden«. Es seien »Jahre der Trauer« gewesen, »um meine eigenen Landsleute, deren Pyrrhussieg mir das Ende nicht verschleiern konnte; Jahre der Trauer um liebe Kollegen, liebe Schüler aus meiner (…) Tätigkeit in England.« Engstirniges Nationaldenken ist dem polyglotten Fußballpionier nun mehr denn je zuwider: »Auf den Geburtsort des Menschen kommt es so wenig an, wie auf den Punkt, von wo er in den Hades fährt.« Seinen »Kicker« betrachtet Bensemann als »Symbol der Völker-Verständigung durch den Sport«.

In der ersten Ausgabe vom 14. Juli 1920 widmet sich der Ex-Münchner auch dem 20. Stiftungsfest des FC Bayern. »Wenn die ›Bayern‹ Feste feiern, dann geht es fidel zu; ich habe leider nur einen der Festabende der vergangenen Woche mitmachen können; aber ich kenne das System und verneige mich vor Ferdl Weiss und seinen Mitkünstlern.«

Der Mann, dem Bensemann seine Hochachtung entbietet, wird Jahre später sein Publikum mit antisemitischen »Späßen« unterhalten. Weiß Ferdl zählt zur Zunft der Gesangshumoristen, einer Münchner Spezialität, deren Blütezeit in die 50 Jahre vor und nach der Jahrhundertwende fällt, als sich, wie Klaus Pemsel schreibt, »die Handwerker- und Kleinbürgerseele in aller dumpfen Begrenztheit und geselligen Amüsiersucht breitmachte, nur am Rande von der Schwabinger Boheme angegriffen«. Die komischen Vorträge, Parodien und Possen »blieben immer ausgesprochen volkstümlich, ortsverbunden und stereotyp, kurz, sie blieben auf dem Erwartungsniveau des Publikums und dienten dem einfachen Unterhaltungsbedürfnis.«

Internationaler Sportverkehr

1921 schreibt Walther Bensemann: »Wenn man die Unmenge der internationalen Spiele betrachtet, möchte man fast doch daran glauben, dass wir endlich wieder in unserem zerfleischten Europa einen wirklichen Frieden haben; nicht mehr den, der nur ein verdeckter Krieg ist, sondern einen wirklichen, wahrhaftigen Frieden. Unser Fußballsport hat den Frieden gemacht – das ist einmal gewiss.«

Die DFB-Führung steht Bensemanns Sport-Internationalismus und -Pazifismus eher feindselig gegenüber. Als Bensemann im April 1923 den Verband bezichtigt, er habe in Verhandlungen über Länderspiele gegen Ungarn und Schweden einen »Mangel an Diplomatie« gezeigt und ein »Kabinettstück an Taktlosigkeit« abgeliefert, kontert der angesprochene DFB-Funktionär Felix Linnemann, zuständig für internationale Beziehungen und ein zum Gärtner gemachter Bock, dem »Kicker«-Herausgeber: »Sie denken zu international. Sie wissen ja selbst, dass Sie nicht nur in fremden Sprachen träumen. Sie fühlen leider nach meinem Empfinden auch zu stark in fremder Mentalität.«

Als der Verband 1925 sein 25-jähriges Bestehen feiert, verzichtet man erst nach harscher Pressekritik auf das Hissen der angestammten Verbandsfahne in den Kaiserreich-Farben Schwarz-Weiß-Rot. Dafür verunziert man die Festschrift mit diesen. Ein Jahr später verkündet der Vorstand des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen (DRA), darunter der mittlerweile zum DFB-Vorsitzenden aufgestiegene Linnemann, die Turn- und Sportwelt bilde für die ersehnte neue Reichswehr eine »freiwillige Kerntruppe«, »die durch keinen Friedensvertrag verboten ist«.

Auch beim Bayern-Rivalen TSV 1860 hält sich die Begeisterung für den »Sport-Internationalismus« in Grenzen. So fordert im April 1923 der »Löwen«-Vorsitzende Dr. Ernst Müller-Meiningen laut »Kicker«: »Sportliche Wettkämpfe dürften zurzeit nicht nur nicht mit Frankreich und Belgien, sondern auch nicht mit Italien, Polen, Tschechoslowakei usw. ausgetragen werden. Wer nicht so viel nationalen Stolz habe, schade der deutschen Turn- und Sportbewegung und gäbe denen recht, die in dieser Bewegung zersetzende Einflüsse feststellen möchten. Jetzt heißt es: nationale Interessen über alles andere.«

Walther Bensemann und Kurt Landauer haben mit diesem engstirnigen Nationalismus nichts am Hut. Zumal beide wissen: Um den deutschen Fußball qualitativ voranzubringen, bedarf es internationaler Kräftemessen jetzt – und nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo man dem Gegner auf Augenhöhe begegnet oder gar überlegen ist.

Bei einigen der internationalen Begegnungen des FC Bayern hilft Bensemann Landauer mit seinen zahlreichen internationalen Kontakten – u. a. nach Prag und Budapest, wohin er wiederholt gereist ist. Der FC Bayern ist nicht der einzige Klub, dem der »Kicker«-Herausgeber außenpolitisch unter die Arme greift. Auch der Bayern-Pate FC Freiburg kommt in den Genuss Bensemann’scher Hilfe. FFC-Chronist German Kramer: »Er war derjenige, der die vielen Auslandseinsätze des FFC organisiert und angeleiert hat. Es gibt viele Belege hierzu in den Clubnachrichten des FFC.«

Dass es Kurt Landauer und Walther Bensemann nicht nur um ein sportliches Kräftemessen geht, sondern auch um Völkerverständigung, dokumentiert ein Bericht Bensemanns über ein Bankett im »Bayerischen Hof«, das sich dem Spiel der Bayern gegen die Northern Normads, ein Team von Kickern aus Liverpool und Manchester, anschloss: »Die Worte des englischen Präsidenten erhoben sich über das übliche Niveau derartiger Festreden. (…) Dieser Mann, der den Krieg in Frankreich vom August 1914 bis November 1918 an der Front mitgemacht hatte, schloß mit den Worten: ›Das Vergangene ist vergangen, für uns sind Sie wieder liebe Kameraden. Kameraden im völkerversöhnenden Sport.‹ Überhaupt waren die Engländer von dem Empfang, den ihnen der F.C. Bayern bereitet hatte, gerührt und begeistert. (…) Die Münchener Hotelindustrie braucht eine sorgfältige, ausgedehnte und nie ermüdende Propaganda, um das in Jahrzehnten gutzumachen, was die Fremdenpolizei in Jahren verpatzt hat. Und Deutschland braucht Tausende und Abertausende ausländische Sportleute der guten Klasse, die sich bei uns wohlfühlen können und in ihren Ländern die Überzeugung von den faustdicken Lügen feindlicher Propaganda mit zurücknehmen und verbreiten können.«

Im Zeitraum vom 8. Juni 1919 bis 29. Juni 1933 bestreitet der FC Bayern die beeindruckende Zahl von 56 internationalen Begegnungen. Eingeläutet wird diese Serie bereits am 6. Juni 1919 mit einem Spiel gegen den FC St. Gallen, Bayerns erster ausländischer Gast seit dem 9. Mai 1914. An der Leopoldstraße gewinnen die Hausherren mit 4:1.

Der FC St. Gallen bleibt mit acht Begegnungen bis 1933 Bayerns häufigster ausländischer Gegner. Lausanne Sports, FC Basel, FC Bern, Young Fellows und Grasshoppers Zürich und Servette Genf bringen die Zahl der Spiele gegen Teams aus der Schweiz auf 20. Zehnmal geht es gegen Klubs aus Wien (Rapid, Amateure/Austria, WAC und Vienna), viermal gegen Klubs aus Prag (Slavia, Sparta, DFC) und dreimal gegen Klubs aus Budapest (MTK, MAC, Ferencváros). Aus England kommen noch der FC Chelsea, West Ham United, Bolton Wanderers und Birmingham City, aus Südamerika die Boca Juniors Buenos Aires und Penarol Montevideo.

Die meisten Zuschauer mobilisiert Penarol. 1924 hatte Uruguay das olympische Fußballturnier gewonnen, mit 22 Nationalteams die bis dahin größte dieser Veranstaltungen und mit den südamerikanischen Teilnehmern das erste interkontinentale Länderturnier. Für die Münchner Presse sind die Penarol-Kicker »Weltmeister«. Am 10. April 1927 besiegt der FC Bayern Penarol Montevideo vor der Rekordkulisse von 30.000 Zuschauern an der Grünwalder Straße durch ein Tor von Josef Pöttinger und ein Eigentor des Uruguayers D’Agosto mit 2:1.

»Markstein in der Geschichte des Sports«

Sein 25-jähriges Wiegenfest feiert der FC Bayern nicht irgendwo, sondern im Deutschen Theater, was vor ihm noch kein Münchner Fußballklub gewagt hat. Die Verbindung zum Theater stellt dessen Pächter und Leiter Hans Gruß her, seit 1912 und bis zu seinem Tod 1959 Mitglied des FC Bayern. 1924 hat Gruß in Starnberg das mondäne Strandrestaurant »Undosa« eröffnet, in dem der FC Bayern wiederholt zu Gast ist. Unter der Leitung von Gruß wird das Deutsche Theater zu einem Operetten- und Revue-Theater, wie man es aus anderen europäischen Metropolen kennt. Gruß lässt im Haus auch ein Nobelrestaurant einbauen. Der umtriebige Theaterleiter gründet ein eigenes Ballett aus 36 Tänzerinnen. Dass sich München zu einem Zentrum des modernen Tanzens entwickelt, ist maßgeblich das Werk von Hans Gruß. In seinen Ausstattungsrevuen wirken auch Karl Valentin und Liesl Karstadt regelmäßig