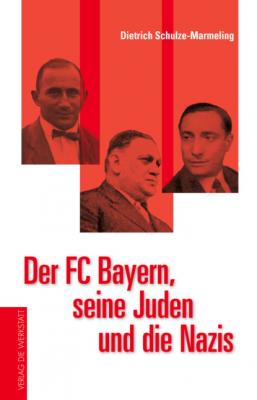

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Eine Fußball-Demonstration mit Folgen

In München streiken am Tag des großen Spiels die Buchdrucker, weshalb Bayern-Präsident Kurt Landauer pferdebespannte Wagen mit handgeschriebenen Ankündigungsplakaten durch die Straßen schickt. Die Gäste sind nicht billig, und Landauer fürchtet um die Zuschauereinnahme.

Am Ende drängeln sich um die 10.000 Zuschauer an der Marbachstraße in Sendling, die bis dahin größte Kulisse bei einem Fußballspiel in München. Die »Münchner Neuesten Nachrichten« in ihrem Spielbericht: »Der MTV-Sportplatz erwies sich für dieses Treffen als zu klein. Schon um 2 Uhr standen die Zuschauer Kopf an Kopf in mehreren Reihen um den Platz, bis zum Beginn des Spiels waren die gegenüberliegenden Dächer, der Bahndamm usw., kurz jeder höherliegende Punkt besetzt.«

»Fußballkönig« Schaffer und seine Mitstreiter gewinnen souverän mit 7:1, und die »Münchner Neuesten Nachrichten« schwärmen: »Die Gäste entwickelten eine wunderbare Spieltechnik, ihre Spielstärke ist in jeder Hinsicht vorbildlich. Ungemein schnell im Lauf und in der Ballbehandlung, einzig im Ballabnehmen mit systematischem Ballverteilen bei gut ausgeprägtem Flügelspiel, vornehm in jeder Lage, stellte sich hier dem Münchener Vertreter ein Gegner, der den Sieg vollauf verdiente. Die Stürmer sind ungemein gefährlich, man weiß nicht, soll man die Außenstürmer mit ihren schnellen Läufen und prächtigen Flanken, oder das Innentrio, in dem neben dem sechzigfachen Internationalen Schlosser noch ganz besonders der Mittelstürmer Schaffer hervorsticht, loben. (…) Der Münchener Fußballsport ist der Massensport der Münchener Bevölkerung. Der FA (Fußballabteilung, d. A.) Bayern aber dankt die ganze Münchener Bevölkerung für die Schaffung dieses echten Werbespiels, das auch in den Eintrittspreisen solchen und nicht geschäftlichen Charakter trug.«

MTKs beeindruckende Demonstration wird nicht ohne Folgen bleiben. Der FC Bayern bemüht sich nun intensiv darum, die Schule des »Donaufußballs« zu durchlaufen, wozu auch die Verpflichtung entsprechender Lehrer gehört.

1920 ist der MTK Budapest erneut auf Tournee, und Walther Bensemann lässt seiner Begeisterung in der ersten Ausgabe des »Kicker« freien Lauf: »Alle diejenigen, welche den M.T.K. auf seiner Tournee haben spielen sehen, werden begriffen haben, dass es zurzeit keinen kontinentalen Verein gibt, der der Spielstärke der englischen Ligavereine so nahe kommt. (…) Die Klasse der Ungarn ist blendend. (…) Schottisches Ligaspiel mit allen seinen Finessen und seiner akkuraten Ballbehandlung.«

Auch MTK-Boss Alfréd Brüll hat es Bensemann angetan. So berichtet der Journalist von einem Bankett, das der Karlsruher Fußballclub Phönix nach einer 0:12-Klatsche gegen die Ungarn gab: »Die Teilnehmer am Bankett des K.F.C. Phönix, Karlsruhe, zu Ehren des M.T.K., Budapest, werden die Rede des Präsidenten der Ungarn, Herrn Brüll, so bald nicht vergessen. Sie war meisterhaft und in einem Deutsch gehalten, das die ungarische Abstammung des bekannten Sportmäcens nicht verriet.«

Die Genfer Tageszeitung »La Suisse« schwärmt nach einem Auftritt der Ungarn in Zürich: »Der M.T.K. hat ein konkurrenzloses Spiel, sowohl was Technik, wie auch Schnelligkeit betrifft, vorgeführt, ein Spiel, das die zahlreichen Zuschauer lebhaft impressionierte.«

Profis und Antisemiten

Der Auftritt an der Marbachstraße ist einer der letzten dieser MTK-Formation. Am 1. August 1919, fünf Tage nach dem Besuch in München, ist auch in Ungarn das rätekommunistische Experiment beendet. Revolutionsführer Béla Kun, der einer in einfachen Verhältnissen lebenden jüdischen Familie Siebenbürgens entstammt, flüchtet zunächst nach Österreich und geht von dort in die Sowjetunion, wo er für die Komintern arbeitet. 1939 wird Kun im Rahmen der stalinistischen »Säuberungen« in der UdSSR ermordet. Mit den Fußballtrainern Richard Dombi und Fritz Kerr hat Kun gemeinsam, dass er als »Kohn« geboren wurde.

Wie in München, so wird auch in Budapest das Ende der Räterepublik von einem antisemitischen Furor begleitet. Als Vorwand dient, dass 161 von 203 ihrer höchsten Amtsinhaber Juden gewesen sind. Als Verlierer des Ersten Weltkriegs musste auch Ungarn Gebiete abtreten. Das Land verlor zwei Drittel seines Territoriums und drei Fünftel seiner Bevölkerung. Wie in Deutschland machte man auch in Ungarn die Juden dafür verantwortlich.

Nach der Niederschlagung der Räterepublik rufen die Antisemiten zum Kampf gegen die »Judäo-Bolschewisten« auf. Etwa 3.000 Juden werden Opfer des »weißen Terrors«. Die meisten von ihnen haben mit der Rätebewegung nichts zu tun. Am 16. November 1919 übernimmt der rechtsgerichtete Admiral Miklós Horthy mit der Armee die politische Macht. Horthy gilt als »moderater Antisemit«, aber mit seiner Machtüber nahme wird der Antisemitismus zur offiziellen Politik.

Dass sich einige jüdische MTK-Akteure in dieser politischen Atmosphäre nicht mehr heimisch fühlen, liegt auf der Hand. Jenö Konrád und sein Bruder Kálmán wechseln zu den Wiener Amateuren, der späteren Austria. Eingefädelt wird der Transfer von Hugo Meisl, dem neuen Sektionsleiter der Amateure. Der Sohn einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie aus dem böhmischen Maleschau fungiert auch als Verbandskapitän der österreichischen Nationalmannschaft und wird mit ihr noch Geschichte schreiben.

Jenö Konrád, extrem sprachgewandt (er beherrscht sechs Sprachen) und außerordentlich belesen, erhält beim Wechsel eine Bankanstellung mit »todsicheren Nebenverdiensten« – eine Jahreskarte für die Wiener Börse, die er von einem jüdischen Gönner der Amateure bekommt. Auch Bruder Kálmán, im späteren Leben ein Opern- und Operettenfreund, kommt in den Genuss einer Jahreskarte für die Wiener Börse. Kálmán Konrád betätigt sich als Spekulant und lässt in seinen Reisepass als Berufsbezeichnung »Fußballer« eintragen. Die Brüder besitzen außerdem ein Lichtspieltheater in Berlin. Ganz im Gegensatz zum Namen ihres neuen Vereins sind die beiden also waschechte Profis.

In Wien war der Professionalismus – wenngleich auch hier noch nicht offiziell – bereits weiter gediehen als in Deutschland oder Ungarn. Nicht nur Hugo Meisls Amateure bedienen sich am ungarischen Spielerpotenzial, sondern auch der Wiener Athletiksport Club (W.A.C.) und der national-jüdische SK Hakoah, der u. a. Alexander Neufeld alias Sándor Nemes und Béla Guttmann an Land zieht.

Alfréd Schaffer und Péter Szabó dagegen heuern nach der Deutschland-Tournee beim 1. FC Nürnberg an. Nach ihrer Ankunft in der Frankenstadt werden Schaffer und Szabó erst einmal von Kopf bis Fuß neu eingekleidet. Zwischenzeitlich kursiert das Gerücht, der DFB wolle Schaffer zum »Profi« erklären, was den Entzug der Spielerlaubnis bedeutet hätte.

Die Fan-Seite »glubberer.de« mutmaßt über Schaffers Gründe, der Heimat den Rücken zu kehren: »Er blieb (in Deutschland, d. A.), weil er rauswollte aus den ärmlichen Verhältnissen, in denen er in Budapest aufgewachsen war. Er hatte die Volksschule besucht und sich in allen möglichen Berufen versucht. Aber er war kein Freund geregelter Arbeit. Er war Fußballspieler und wollte nichts anderes sein. In Budapest war zu jener Zeit, unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, mit dem Fußballtalent jedoch nichts oder doch nur wenig zu verdienen. Die Konkurrenz war groß und das wirtschaftliche Elend noch größer. Auch in Deutschland sah es damals nicht zum Besten aus. Aber es war doch ein himmelweiter Unterschied. (…) Schaffer selbst verriet nie, was er vom Club kassierte. Diskretion war für den Pseudo-Amateur (…) Ehrensache. Im vertrauten Kreis konnte es allerdings schon mal passieren, dass er den Schleier etwas lüftete. ›Waren heite nacht wiedärr Heinzelmännchen bei mir‹, erzählte er einmal, als er etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. ›Hab ich gemacht Schubkastl vom Nachttischchen auf und woos, bittaschön, war darinnän? Dreihundert Mark.«

In der Saison 1919/20 wird der 1. FC Nürnberg erstmals Deutscher Meister – mit Szabó, aber ohne Schaffer. Dieser hatte die Frankenmetropole nach nur fünf Monaten wieder verlassen und beim FC Basel angeheuert, der ihn an den Zuschauereinnahmen prozentual beteiligt.

Alfréd »Spezi« Schaffer ist nicht nur der erste »Fußballkönig« auf dem Kontinent, sondern auch der erste Fußball-Großverdiener. »Der Schaffer spielt für jede Währung«, wird bald erzählt. Und der »Fußballkönig« selbst: »Bin ich König von Fußball, muss ich, bittaschön, auch bezahlt werden wie ein König.« Der notorische Kaffeehaus-Besucher – in Budapest hielt er Hof im Café Kristall – und Frauenheld genoss das Leben