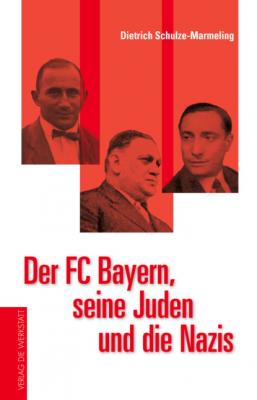

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Doch zurück zum Festakt der Bayern im Deutschen Theater, über das »Kicker«-Korrespondent Kraus schreibt: »Es darf ruhig behauptet werden, dass wohl noch kein Fußballverein mit einer solch glänzenden Veranstaltung in der breiten Öffentlichkeit aufgetreten ist. (…) Anwesende Vertreter von Staat, Gemeinde, Reichswehr und Polizei u.s.f. gaben beredtes Zeugnis davon, welchen guten Ruf und guten Klang der FC Bayern überall besitzt.« Das Orchester des Deutschen Theaters spielt, ein Fest-spiel mit dem Titel »Beim himmlischen Torwächter« wird aufgeführt, Rezitationen werden vorgetragen, und ein Sänger der Staatsoper tritt auf.

Der stilvolle Festakt ist ganz nach dem Geschmack von Walther Bensemann. Landauer hebt den Fußballsport auf ein kulturell und gesellschaftlich neues Niveau und führt ihm neue Kreise zu, was der »Kicker«-Herausgeber in seiner Zeitschrift zu würdigen weiß: »Dieser Festabend wird jahrelang im Gedächtnis der Tausende von Teilnehmern haften bleiben, denn er bot gar Vielen, als da sind: Bürgermeister, Generäle, Stadträte, Industriemagnaten, Gelehrte aller Observanzen und andere Freundlichkeiten, einen bisher ungeahnten Kontakt mit unserem Sport. (…) In farbenreichen Bildern wurde uns und den Andern illustriert, was Curt Landauer in seiner sehr einfachen, sehr ausgezeichneten Rede zuvor erläutert hatte: die ethische Macht des Sports. Dies war keine Jubiläumsfeier eines großen Clubs mehr, sondern ein Appell an das Gewissen einer großen, berühmten und künstlerisch hervorragenden Stadt. Am 13. Juni 1925 ist der Münchener Fußballsport, vertreten durch den F.C. Bayern München, in jene Kreise eingedrungen, die ihm bis jetzt vielleicht nicht feindselig, aber herablassend oder neutral gegenüberstanden. Die Festvorstellung im Deutschen Theater war ein Markstein in der Geschichte des Sports. Genau wie das Erscheinen der Corinthians in Hamburg, genau so wie der erste Besuch der Freiburger in Straßburg nach dem Kriege; nur dass sich der Appell diesmal nicht ans Ausland, sondern an die oberen Kasten der eigenen Volksgenossen richtet. (…) Hier hat zum erstenmal im deutschen Sport die Theorie die Praxis überflügelt.«

Antiliberalismus

Doch das »Gewissen einer großen, berühmten und künstlerisch hervorragenden Stadt« beginnt sich zu dieser Zeit auf ganz andere Art zu belasten: München zeigt sich früh anfällig für nationalsozialistische Propaganda. Am 24. Februar 1920 war im Münchner Hofbräuhaus die Nationalsozialistische Partei Deutschlands (NSDAP) aus der Taufe gehoben worden, durch Umbenennung der 1919 im Café Gasteig gegründeten kleinen Deutschen Arbeiterpartei (DAP). Knapp drei Jahre später, Ende Januar 1923, hält die Partei im Münchner Löwenbräukeller ihren Reichsparteitag ab. München, Bayern und Österreich sind Adolf Hitlers erste Rekrutierungsgebiete.

Im Herbst 1923 werden in München eine Reihe antisemitischer Attacken registriert. Die Fenster der großen Synagoge werden eingeschlagen, die Laubhütte eines Juden wird angezündet, und in einer anderen Münchner Synagoge werden Gottesdienstbesucher beleidigt und belästigt.

Am 8./9. November 1923 kommt es in München zu einem rechtsextremistischen Putschversuch, angeführt von Adolf Hitler und Erich Ludendorff. Ex-Quartiermeister Ludendorff war nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Idol der völkischen, chauvinistischen und antirepublikanischen Kreise aufgestiegen. Auf einer bierschwangeren Versammlung im Haidhausener Bürgerbräukeller proklamiert Hitler eine »provisorische deutsche Nationalregierung« und bricht – nach dem Vorbild der italienischen Faschisten um Mussolini – mit seinen Getreuen zum »Marsch auf Berlin« auf, der allerdings in einer Schießerei vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz endet.

Die Bierkeller werden beim Aufstieg Münchens zur Hauptstadt der braunen Bewegung eine wichtige Rolle spielen. Der Politikwissenschaft-ler Martin Hecht: »Der Marsch (…) entpuppte sich (…) als ein selten erbärmlicher Zug alkoholisierter und/oder schon verkaterter Bierdimpf und Zechbrüder, die sich eine Nacht lang gewaltig die Kante gegeben hat-ten. Hitlers Münchner Helfer waren zum großen Teil schwer angeschlagene, enthemmte und, heute würde man sagen: ziemlich durchgeknallte Saufnasen. Nun könnte man einwenden, gesoffen wurde und wird überall in Deutschland – zumal in Krisenzeiten. Wo München den Unterschied macht: Nur hier gab es in hohem Maß eine so unheilvolle Verknüpfung von Suff und Politik. Ironisch gesprochen: Die Bierkeller wurden hier zur Agora. Sie gaben die Bühne für Hitlers publikumswirksame Auftritte ab, sie begründeten erst seine Popularität – schließlich auch in den großbürgerlichen Kreisen.«

So operettenhaft der Marsch auf die Feldherrnhalle, bei dem vier Polizisten und 16 Putschisten ums Leben kommen, auch anmuten mag: Für Münchens Juden brachte die Aktion Stunden der Angst. Und sie liefert einen weiteren Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. So wird der Rabbiner Baerwald von Nazis aus seiner Wohnung geholt und vor die Stadt gefahren, wo man ihn an einen Baum fesselt, einen Revolver auf ihn richtet und mit seiner Erschießung droht.

Nach dem verlorenen Krieg hatte sich das politische Klima in München gründlich verändert. Einst war die bayerische Metropole – nicht zuletzt dank der Bayern-Heimat Schwabing und Maxvorstadt – zum geistigen Gegenpol des wilhelminischen Berlin avanciert. Um die Jahrhundertwende galt München als heimliche Hauptstadt für alle, die das wilhelminische Preußen als Inbegriff des Anti-Liberalen ablehnten. Tho-mas Mann, der von 1910 bis 1913 zunächst in der Mauerkircherstraße und anschließend in der Poschingerstraße (heute: Thomas-Mann-Allee) im Stadtteil Bogenhausen lebte, charakterisierte die Atmosphäre als eine »der Menschlichkeit, des duldsamen Individualismus, der Maskenfreiheit«.

Doch im Lauf der 1920er setzt ein radikaler Wandel ein. Münchens Juden erleben »früher als Juden in anderen Teilen Deutschlands (…), wie sich die Atmosphäre in ihrer Heimatstadt veränderte, wie sich die Stimmung radikalisierte und sich die bayerische Staatsregierung auf dem rechten Auge als blind erwies« (Heike Specht).

Entsprechend milde werden die nationalsozialistischen Putschisten behandelt: Hitler kommt mit fünf Jahren Festungshaft davon, sein Mitstreiter Ludendorff wird mit Verweis auf seine »Verdienste« im Ersten Weltkrieg sogar freigesprochen. Von einer Ausweisung des Ausländers Hitler wird abgesehen, da, so das Gericht, »auf einen Mann, der so deutsch denkt und fühlt wie Hitler, (…) die Vorschrift des Republikschutzgesetzes ihrem Sinn und ihrer Zweckbestimmung nach keine Anwendung finden« kann.

Am 6. April 1924, wenige Tage nach Hitlers Haftantritt, wird der Bayerische Landtag gewählt. Sämtliche demokratischen Parteien erleiden Verluste, insbesondere die liberale DDP, die zehn ihrer bis dahin 13 Sitze verliert. Hingegen kann der aus Nationalsozialisten und völkischen Sympathisanten geschmiedete Völkische Block die Zahl seiner Abgeordneten von zwei auf 23 erhöhen. Bereits am 20. Dezember 1924 ist Adolf Hitler wieder ein freier Mann und kehrt auf Münchens Straßen zurück.

»Nicht nur, dass die Münchner Juden Adolf Hitler und andere Nazi-Funktionäre quasi als Nachbarn ertragen mussten – der zukünftige ›Führer‹ im braunen Mantel und mit seinem Schäferhund an der Leine gehörte zum Leidwesen vieler ab Mitte der zwanziger Jahre zum Straßenbild – man musste auch mit ansehen, wie die SA die Plätze der Stadt als Aufmarschgebiet benutzte, darauf erpicht, aus ihr die ›Hauptstadt der Bewegung‹ zu machen.« (Heike Specht)

Zur Hochburg des lokalen Antisemitismus gerät die Universität, wo bereits Mitte der 1920er Jahre die Präsenz von Juden, ob als Lehrende oder Lernende, ganz offen infrage gestellt wird. An der Zweiten Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität kommt es seit dem Hitler-Putsch zu antisemitischen Aktionen gegen den Chemiker Richard Willstätter, dem 1915 für seine »Untersuchungen der Farbstoffe im Pflanzenreich, vor allem des Chlorophylls«, der Nobelpreis verliehen wurde. 1925 schlägt Willstätter für einen frei werdenden Posten den Osloer Wissenschaftler Viktor Moritz Goldschmidt vor. Doch das Kollegium votiert mehrheitlich gegen Goldschmidt, denn der Kandidat ist wie Willstätter Jude. Willstätter gibt seine Professur ab. Einigen Kollegen wirft er vor, sie würden antisemitischen Erwägungen ein höheres Gewicht einräumen als wissenschaftlichen Leistungen. Ohne Professur setzt er seine Forschungstätigkeit an der Uni München fort, auch noch nach der nationalsozialistischen Machtergreifung. Am 4. März 1939 wird er in die Schweiz emigrieren, wo er in der chemischen Industrie, bei Sandoz in Basel, arbeitet.

Bereits Mitte der 1920er Jahre sind mehr und mehr Intellektuelle, Schriftsteller, Schauspieler und Regisseure der sich radikalisierenden