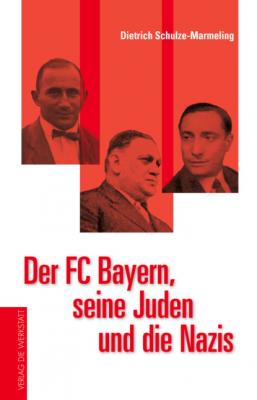

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Thomas Mann, der bis 1933 in München bleibt, gehört zu den Ersten, die vor rechtsradikalen Tendenzen in Schwabings Schickeria warnen. Denn auch das einst so liberale Schwabing wird vom Antisemitismus durchdrungen. Mitte der 1920er ist die NSDAP-Sektion Schwabing die stärkste in der Stadt. Nicht von ungefähr eröffnet Hitler seine Parteizentrale (das »Braune Haus«) in der Briennerstraße in der Maxvorstadt (zuvor saß die Partei in der Schellingstraße).

In seinem 1930 erscheinenden Roman »Erfolg«, einem Porträt Münchens der 1920er, beschreibt Lion Feuchtwanger den Wandel seiner Heimatstadt seit dem Ersten Weltkrieg: »Früher hat die schöne, behagliche Stadt die besten Köpfe des Reiches angezogen. Wie kam es, dass die jetzt fort waren, dass an ihrer Stelle alles, was faul und schlecht war im Reich und sich anderswo nicht halten konnte, magisch angezogen nach München flüchtete?«

Der FC Bayern mit seinem jüdischen Präsidenten erscheint in diesen Jahren fast wie ein Fels in einer anschwellenden antisemitischen und antiliberalen Brandung.

Kapitel 4

Ungarn in München

Keine der vielen internationalen Begegnungen, die der FC Bayern in den Jahren der Weimarer Republik bestreitet, ist von so großer, ja geradezu schicksalhafter Bedeutung und Nachhaltigkeit wie der Besuch von MTK Budapest am 27. Juli 1919.

MTK (Magyar Testgyakorlók Köre) gilt bis heute als »jüdischster« Profiklub Europas. Viele der MTK-Väter waren großbürgerliche Juden. Ihre Vision: ein von Diskriminierung freier Sportklub, in dem jeder die Chance besitzt, seine Disziplin auf höchstem Niveau zu betreiben. Denn damals waren die Sportklubs der ungarischen Aristokraten für Juden unzugänglich. 1905 wurde der Jude Alfréd Brüll, ein Pionier des ungarischen Sportfunktionärswesens, Präsident des MTK, dem er auch als Mäzen diente. Vor dem Ersten Weltkrieg besteht etwa die Hälfte des MTK-Kaders aus Juden. Die besten jüdischen Kicker des Landes spielten fast ausnahmslos für diesen Klub. Im Zeitraum 1901 bis 1918 tragen etwa 30 Juden das Trikot der ungarischen Nationalelf. Unter Ungarns Juden ist Fußball das populärste Spiel. MTK ist aber kein exklusiv jüdischer Verein. Unter den Mitglieder und Unterstützern sind auch viele Nicht-Juden. Budapests jüdischer Verein, vergleichbar mit dem SK Hakoah in Wien, ist der 1906 gegründete Vivó és Altlétikai Club / VAC (Fecht- und Athletikverein) Budapest, dessen Fußballer von 1921 bis 1926 fünf Spielzeiten in der höchsten Liga Ungarns absolvieren.*

Der FC Bayern empfängt die Ungarn auf dem MTV-Platz an der Marbachstraße in Sendlingen. Ein richtiges Stadion besitzt München noch nicht, doch wäre eine größere Spielstätte für diese Begegnung angemessen gewesen. Denn mit dem MTK begrüßen die Bayern die zu diesem Zeitpunkt wohl beste kontinentaleuropäische Fußballmannschaft. Die »Blauen« kommen als frischgebackener ungarischer Champion. Bereits in den Spielzeiten 1916/17 und 1917/18 hat Ungarns Meister MTK geheißen, trainiert vom bereits erwähnten Engländer Jimmy Hogan, dem vielleicht bedeutendsten der englischen Entwicklungshelfer auf dem Kontinent.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs war der damals in Wien tätige Engländer als Bürger eines feindlichen Staates interniert worden. Als MTK davon erfuhr, nutzte man persönliche Verbindungen nach Wien und erwirkte Ende 1916 Hogans Ausreise nach Budapest.

»Elegant« und »wissenschaftlich«

Hogan gehört zu den wichtigsten Architekten des »Donaufußballs« oder »calcio danubiano«. Dessen Metropolen sind Budapest, Prag und Wien. Im Laufe der 1920er wird er im Schmelztiegel Wien, der ersten multikulturellen Stadt auf dem Kontinent, seine höchste Stufe erreichten. Der »Donaufußball« ist gewissermaßen ein moderner Gegenentwurf zum englischen Fußball mit seinem »Kick and Rush«. Sein hervorstechendes Merkmal ist ein Spielstil, der sich an das schottische Flachpassspiel anlehnt, aber auch dem Individualismus Raum lässt.

Andreas Wittner über Hogans Wirken in Budapest: »Hogan war ein großer Verfechter des ›Schottischen Systems‹, das entgegen dem englischen ›Kick and Rush‹ neben der technischen Fertigkeit auf präzisem Flachpassspiel und gutem Stellungsspiel basierte. Diese Spielauffassung eignete sich hervorragend zur Ergänzung der technisch filigranen österreichisch-ungarischen Spielauffassung.« Dem MTK wird attestiert, dass seine Spieler mit dem »Gehirn« spielen, »elegant« und »wissenschaftlich«.

Der schottische Flach- und Kurzpass, der in den frühen 1920ern zum Inbegriff moderner Fußballtechnik und -philosophie avanciert, ist auch den Wetterverhältnissen im Norden der britischen Insel geschuldet, wo es häufig und andauernd regnet. Auf den permanent nassen Rasenplätzen ließen sich lang geschlagene, »auftitschende« Bälle kaum kontrollieren. Schottische Trainer und Spieler, die das Flachpass- und Kombinationsspiel verbreiten, firmieren als »scotch professors«.

Hogan war aber nicht der Erste, der die schottische Spielphilosophie nach Ungarn trug. Schon 1911 hatte MTK-Boss Alfréd Brüll den Schotten Robertson als Trainer engagiert. Der erste Schotte bei MTK war aber ein Spieler gewesen: Edward Shires.

Hogans Nachfolger wurde im Sommer 1918 der ungarische Jude und ehemalige MTK- und Nationalspieler Izidor »Dori« Kürschner, der wenig später auch den FC Bayern trainieren wird.

Im Zeitraum 1914 bis 1925 heimst MTK zehn nationale Meisterschaften in Folge ein, die letzte unter dem ein halbes Jahr zuvor zurückgekehrten Jimmy Hogan. Der Kader, mit dem MTK durch Deutschland tourt, ist vom Feinsten, gespickt mit zahlreichen Stars und begleitet von einem phänomenalen Ruf.

Fünf Tage vor dem Auftritt an der Marbachstraße hat MTK den 1. FC Nürnberg mit 3:0 besiegt. Gustav Bark, Nürnbergs Schweizer Nationalspieler, war dermaßen beeindruckt vom Spiel der Ungarn, dass er während des Spiels mehrfach stehen blieb, um sie bei ihrer »Arbeit« zu bestaunen.

Ein Team der Superlative

In München läuft somit eine Ansammlung brillanter Fußballer auf, wie sie die Stadt bis dahin noch nicht gesehen hat. Der größte und schillerndste unter ihnen ist Alfréd »Spezi« Schaffer, Europas erster »Fußballkönig«. 1914/15, 1917/18 und 1918/19 war der Donauschwabe ungarischer Torschützenkönig geworden, seine 42 bzw. 41 Treffer 1917/18 und 1918/19 bedeuteten auch europaweit Platz eins. Richard Kirn beschreibt Schaffers Spielweise so: »Er bewegt sich auf dem Feld fast langsam, aber er geht mit dem Ball um, dass das ganze Spiel um ihn herum zu tan-zen beginnt – und wenn er schießt: er hat einen erschreckenden Schuss!« Ein Wiener Fußballlexikon kürt die erste Primadonna des kontinentalen Fußballs zum »wohl attraktivsten europäischen Spieler seiner Zeit. Der Frauenschwarm wollte nicht nur balltechnisch, sondern auch mit sauberem Trikot glänzen. Als der Ball einmal in einer riesigen Pfütze liegen geblieben war, wartete er, bis ihn der Gegner an Land bugsiert hatte, um ihm daraufhin das Leder lässig vom Fuß zu spitzeln.«

Der 29-jährige Innenstürmer Vilmos Kertész, ein taktisch und technisch herausragender Spieler, fungiert zugleich als Kapitän der Nationalmannschaft Ungarns.

Kertész ist Jude – wie auch seine Mitspieler Jenö Konrád, dessen jüngerer Bruder Kálmán, ein dribbelstarker Innenstürmer und Torjäger (der später Trainer bei den Bayern wird), Gyula Feldmann und Jószef Braun. Im Jahr des Auftritts an der Marbachstraße wird Braun in Ungarn zum »Fußballer des Jahres« gewählt. 1924 wird er bei den Olympischen Spielen in Paris die ungarische Nationalelf als Kapitän aufs Feld führen. In den nächsten Jahren werden mit György Molnar, Béla Guttmann und Gyula Mándi weitere junge Juden im MTK-Trikot debütieren und im weiteren Verlauf ihrer Karriere als Spieler und Trainer Fußballgeschichte schreiben.

Aber im MTK-Kader stehen auch eine Reihe nicht-jüdischer Stars. Neben dem bereits erwähnten Schaffer sind dies: Goalgetter Imre Schlosser, der in der Saison 1922/23 den jüdischen VAC trainiert (Richard Kirn preist ihn noch im Jahr 1958 als »den populärsten Fußballer Ungarns aller Zeiten«); Péter Szabó, der für das Fachblatt »Fußball« als der »beste Linksaußen Mitteleuropas in den Nachkriegsjahren um 1920« gilt; der elegante, vielseitige und torgefährliche Györgi Orth, der sich im Laufe der 1920er Jahre zu einem der herausragenden kontinentaleuropäischen Spieler entwickelt.

Wie