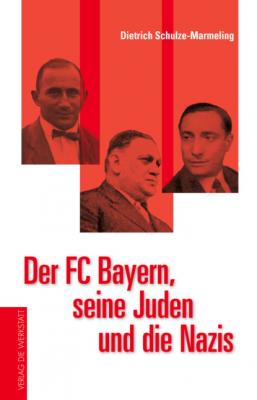

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Wie sich ein Jude definiert, primär als Deutscher oder primär als Jude, als Deutscher jüdischen Glaubens oder als Jude deutscher Staatsangehörigkeit, ist auch abhängig vom Verhalten der nicht-jüdischen Mitbürger. Auf den Sport bezogen heißt dies für den amerikanischen Soziologen Andrei Markovits: »Wie in Politik, Gesellschaft und Kultur verfolgen Juden auch im Sport eine zweigleisige Strategie, die im wirklichen Leben zwar Wechselwirkungen untereinander gestattet, deren Konzepte sich aber von ihrer jeweiligen Anlage her ausschließen: einerseits die Segregation, auf der anderen Seite die Assimilation. Welche von beiden dominierte, bestimmte auch das Verhalten der nicht-jüdischen gesellschaftlichen Umwelt.«

Trotz der bitteren Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, trotz Judenzählung, Dolchstoßlegende und der Ermordung von Außenminister Walter Rathenau im Juni 1922, als, wie Gordon Craig schreibt, »eine Grenze überschritten wurde und Deutschland ein neues und erschreckendes Gebiet betreten hatte, in dem Jude-Sein nicht mehr nur ein Handikap und gesellschaftlicher Nachteil war; jetzt bedeutete es Gefahr, möglicherweise für Leib und Leben«: Auch in den Weimarer Jahren dominiert unter Deutschlands Juden das Streben nach Assimilation, und ihr gesellschaft-licher Aufstieg scheint ihnen recht zu geben. In den meisten deutschen Ländern gibt es jüdische Minister, zwischen 1919 und 1924 sogar sechs Reichsminister. Viele Neuerungen im Film, im Theater, in Literatur, Malerei, Musik, Architektur und Wissenschaft verdanken sich den Berliner oder Wiener Juden.

Auch im Fußball agieren Juden als »Pioniere der Moderne« oder, wie Adorno und Horkheimer es in ihrer »Dialektik der Aufklärung« formulieren: als »Kolonisatoren des Fortschritts«. Bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme sind nur ein bis zwei Prozent der ca. 500.000 deutschen Juden in exklusiv jüdischen Sportvereinen organisiert. Dies entspricht ihrer politischen und kulturellen Orientierung: Die nationaljüdische Bewegung findet nur bescheidenen Zuspruch. Dagegen zählt der assimilatorisch orientierte Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 1926 bereits über 60.000 Mitglieder. Seine seit 1922 erscheinende Verbandszeitung trägt den programmatischen Titel »Im deutschen Reich«.

Wo Europas Juden sportliche Erfolge erringen, tun sie dies nicht in exklusiv jüdischen, sondern in überkonfessionellen Vereinen. Die Ausnahmen bilden der Wiener Sportklub Hakoah (»Hakoah« ist das hebräische Wort für »Kraft«), Makkabi Brünn (Brnó) und VAC (Vivo Atlètikai Club) Budapest.

Die Hakoah gehört zeitweise zu den weltbesten Vereinsmannschaften und wird 1925 Österreichs erster Profimeister. Bereits 1923 schlagen die Wiener Juden den englischen Cup-Finalisten West Ham United auf eigenem Platz sensationell mit 5:0. Der Berichterstatter der »Daily Mail« sieht eine Vorführung »wissenschaftlichen Fußballs«: »Kein Kraftfußball, kein ›kick and rush‹, dafür hatten sie nichts übrig. Dagegen kombinierten sie prächtig, ohne dem hohen Spiel zu frönen.«

Das tschechische Makkabi Brünn (Brnó) besteht in seiner Blütezeit fast ausschließlich aus Ungarn, darunter die ungarisch-jüdischen Nationalspieler Gyula Feldmann, Alexander Neufeld (ungarisch: Sándor Nemes), Ernö Schwarz, Arpád Weisz, Reszö Nikolsburger und Jószef Eisenhoffer. Letzterer ist zum Judentum konvertiert und gehört später – wie Alexander Neufeld und Ernö Schwarz – zur Meisterelf der Wiener Hakoah. Die Mannschaft, de facto eine der ersten waschechten Profitruppen auf dem Kontinent, unternimmt ausgedehnte Tourneen durch Europa und schlägt dabei Real Madrid mit 3:1. Als der Klub mit Ferenc Hirzer und Gábor Obitz auch nicht-jüdische ungarische Internationale verpflichtet, gerät er in Konflikt mit dem tschechoslowakischen Verband und muss diese Spieler wieder abgeben.

VAC Budapest hält sich in den 1920ern immerhin sechs Jahre (1921/22–1925/26) in der höchsten Liga Ungarns.

Der »Schlappe-Stinnes« und andere Mäzene

Auch in Deutschland existieren vielerorts jüdische Sport- und Turnvereine, aber in der Organisationsgeschichte des deutschen Sports sind deren Dachverbände Makkabi, VINTUS und Schild lediglich Marginalien. Und Fußball ist in den jüdischen Vereinen häufig nur eine Randsportart. Dies wird sich erst nach der nationalsozialistischen Machtübernahme und dem folgenden Ausschluss der Juden aus den »normalen« Vereinen radikal ändern.

Bis dahin erfolgt die fußballerische Aktivität ganz überwiegend in Vereinen wie dem FC Bayern München, die deshalb von ihren Gegnern zuweilen als »Judenklubs« denunziert werden, obwohl der Anteil jüdischer Mitglieder in der Regel gering ist.

Entscheidend ist nicht ihre Zahl, sondern ob sie im Klub Funktionen bekleiden und Einfluss besitzen. In den meisten Fällen sind es keine »Arbeitervereine«, sondern »bürgerliche Klubs«, in denen Juden ein Betätigungsfeld finden.

Bei Eintracht Frankfurt heißt der Hauptsponsor seit Mitte der 1920er J. & C.A. Schneider, mal als »größte Schuhfirma des Kontinents«, mal sogar als »größte Schuhfirma der Welt« beschrieben. Besitzer des Unternehmens, in dem täglich mehr als 3.000 Angestellte bis zu 75.000 Paar Schuhe (und »Hausschlappen«) produzieren, sind die drei jüdischen Geschäftsleute Lothar Adler, Fritz Adler und Walter Neumann. Insbesondere Walter Neumann, genannt der »Schlappe-Stinnes«, hat sich der Eintracht verschrieben, deren Spieler man bald »Schlappe-Kicker« nennt. 1949 heißt es in der Festschrift »50 Jahre Eintracht« rückblickend: »Der Mann, der die Eintracht führte, ohne auf dem Präsidentenstuhl zu sitzen, hieß Walter Neumann.« Auf der Lohnliste der Firma stehen Leistungsträger wie Nationalspieler Rudi Gramlich und Willi Lindner, ebenso Eintrachts jüdischer Schatzmeister Hugo Reiß.

Lokalrivale FSV Frankfurt, in den 1920ern eine große Nummer im deutschen Fußball, wird von zwei Juden geführt: zunächst vom Mediziner Dr. David Rothschild und anschließend von Alfred Meyers, Direktor der IG Farben und Erbauer des FSV-Stadions am Bornheimer Hang. Einer der wichtigsten Förderer des VfR Mannheim ist der jüdische Textilgroßhändler Max Rath, der 1921 den jungen Sepp Herberger vom »Arbeiterverein« Waldhof zum bürgerlichen VfR lockt.

Bei den Stuttgarter Kickers engagieren sich als Mäzene die Bettfederfabrik Rothschild & Hanauer, der Schuhfabrikant Moritz Marx und der Lederfabrikant Hugo Nathan. Als die Kickers 1929 und 1933 württembergischer Meister werden, heißt der Meistercoach Fritz Kerr. Als Aktiver hat Kerr für die Wiener Hakoah und die österreichische Nationalelf gespielt. Seine erste Trainerstation war der jüdische Sportklub Hasmonea im polnischen Lemberg (heute Ukraine) gewesen.

Bei Tennis Borussia Berlin ist die zentrale Figur des Vereinslebens bis 1933 der Jude Alfred Lesser. Lesser ist nicht der einzige jüdische TeBe-Funktionsträger. Der englische Sozialwissenschaftler Mike Ticher kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass weit über zehn Prozent der Mitglieder Juden waren. Für die Führungsetage vermutet er das Doppelte oder gar Dreifache. Im Oktober 1924 ist TeBe der erste deutsche Verein, der nach dem Ersten Weltkrieg gegen eine Elf des französischen »Erzfeindes« antritt – die heikle außen- und sportpolitische Mission wird vermutlich von Außenminister Gustav Stresemann angeregt. Star des Teams ist der Jude Simon »Sim« Leiserowitsch, Vorbild der späteren Berliner Fußballlegende Hanne Sobeck.

Der Aufstieg des 1. FC Nürnberg zu einem deutschen Spitzenklub ist eng mit dem Namen des jüdischen Rechtsanwalts Dr. Leopold Neuburger verbunden. Unter seiner Club-Präsidentschaft (1912-14 und 1919-21) werden »in entscheidenden Phasen der Entwicklung des Vereins die Weichen gestellt« (Club-Chronist Bernd Siegler). Dazu gehört der Bau der berühmten Kampfbahn »Zabo« wie der Aufbau einer spielstarken Mannschaft, die 1920 die erste Deutsche Meisterschaft für den Club gewinnt, der in fast der gleichen Besetzung vier weitere folgen.

Als der 1. FC Nürnberg 1925 sein 25-jähriges Jubiläum feiert, bereichert Neuburger die Festschrift mit einem Beitrag zum Thema »Sport und Politik«, der vielleicht repräsentativ ist für das Denken vieler deutsch-jüdischer Fußballfunktionäre im bürgerlichen Fußball. Neuburger bevorzugt eine Verbands- und Vereinspolitik auf »politisch und religiös neutraler Grundlage«. Der Sportler darf zur Politik Stellung beziehen, aber »während der sportlichen Betätigung muss er vermeiden, Politiker sein zu wollen«. Neuburger grenzt sich sowohl gegen die sozialdemokratische Arbeiter-Sport- und Turnbewegung wie gegen die deutsch-nationalistische und konservative Turnerschaft ab, die »im Gegensatz zu uns von politischen Einflüssen niemals freigeblieben« sei. Er bemängelt die »allzu deutliche Hervorhebung