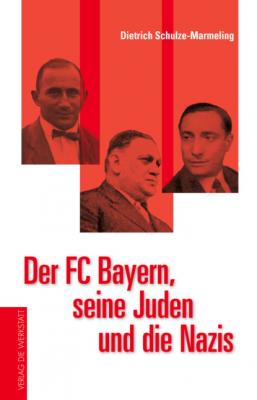

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Walther Bensemann schreibt im »Kicker«: »Damit scheidet der Mann aus Süddeutschland, der dem Fußballsport seine jetzige Technik gegeben hat.« Obwohl Townley nennenswerte Triumphe mit den Bayern nicht vergönnt sind, hinterlässt er nachhaltige Spuren. In einem »Nachruf« attestiert ihm Bensemann, die Bayern »mit feinem, durchdachtem Spiel« beglückt zu haben. »Die Siegeszüge von Prag, Karlsruhe und Fürth sind zwar nicht wiederholt worden; allein, wer Bayern letztes Jahr in Karlsruhe gegen Mühlburg spielen sah (die Bayern gewannen das Spiel mit 7:0, d. A.), musste den Eindruck gewinnen, dass die Dressur erstklassig und alles, nur nicht stereotyp, gewesen war. Trotzdem konnte das Training nicht durchschlagen: das Material war nicht auf der Höhe. (…) Wo die Jahrgänge schlecht sind, versagt auch der beste Lehrer, und die F.A. Bayern wird erst in 1-2 Jahren, wenn die Junioren in der ersten Elf stehen, die Früchte der Townley’schen Arbeit pflücken können.«

Der »Kicker«-Herausgeber wird recht behalten. Mit Townley begann eine intensive Nachwuchsarbeit, die sich ab Mitte der 1920er Jahre auch im sportlichen Abschneiden der 1. Mannschaft niederschlägt. Eine von Townleys Entdeckungen ist der Stürmer und spätere Nationalspieler Josef Pöttinger. Vor allem schuf Townley, Freund und Importeur des schottischen Flachpassspiels, die Basis für jenen gepflegten Kombinationsfußball, mit dem sich die Bayern schließlich in die nationale Spitze spielen.

Man kann über Münchens Fußball der Weimarer Jahre nicht reden, ohne immer wieder Alfréd »Spezi« Schaffer zu erwähnen. Der »Fußballkönig« ist ein ständiges Thema in der Münchner Fußballöffentlichkeit.

Ende 1920 kehrt Schaffer aus der Schweiz nach Deutschland zurück, wo ihn in München der FC Wacker unter die Fittiche nimmt. In Basel waren die Zuschauer nur so ins Stadion geströmt, um den »Fußballkönig« zu sehen. Schaffer verdiente bestens, aber der Vorstand wollte die Vereinbarung, die den Spieler an den Einnahmen beteiligte, nicht mehr einhalten. Man mokierte sich darüber, dass der Star ansonsten mehr verdiene als der Bundespräsident. Woraufhin der schlagfertige Schaffer entgegnete: »Ja, einen neuen Bundespräsidenten können Sie alle Tag’ wählen, aber einen neuen Fußballkönig kriegens’ so schnell nimmer.«

Für den DFB ist Schaffer ein ausländischer Berufsspieler, weshalb man ihm die Spielerlaubnis verweigert. Der FC Wacker beschäftigt den »Fußballkönig« daher zunächst nur als Trainer. Wenig später erscheint im »Fußball« eine Verlobungsanzeige von Alfréd Schaffer mit einer gewissen Olga Bernstein, angeblich eine Schwester des Wacker-Keepers Alfred Bernstein, der einige Jahre später zum FC Bayern wechseln wird. Olga Bernstein existiert aber nicht, und eine Verlobung gibt es folglich auch nicht. Aber als »Verlobter« erhält Schaffer ein Aufenthaltsrecht und darf nun für die »Blausterne« auflaufen. Auch in München lockt Schaffer die Massen an, die wiederum die schwarzen Kassen füllen, aus denen der »Fußballkönig« bezahlt wird.

Anton Löffelmeier: »Die Zuschauer kamen in Scharen, der Verein nahm in einzelnen Spielen oft mehrere zehntausend Mark durch Eintrittsgelder ein und begann mit den Planungen für eine große Sportanlage mit Stadion an der Fürstenrieder Straße im Gesamtvolumen von 2,5 Mio. Mark. Dass ein Teil der Gelder in – vom DFB verbotene – Spielerspesen floss, war dabei ein offenes Geheimnis. Selbst das städtische Sportreferat wollte die Tatsache, dass die Fußballabteilung des FC Wacker ›lukrativ‹ wirtschaftete, nur als internen Vermerk gewertet wissen.«

Vorstände des FC Wacker sind Alfred Bauer, der in den Weimarer Jahren zu den Köpfen der Bewegung für die Einführung des Profifuß-balls gehört, Eugen Seybold, Herausgeber der Fachzeitschrift »Fußball«, deren Redaktionsanschrift die Kaulbachstraße 88 in der Maxvorstadt ist, und der legendäre Sportjournalist Josef Kirmeier. Kirmeier gehört zu den Ersten in seinem Fach, die die großen Möglichkeiten der Radio-Sportrepor tage erkennen. 1925 wird er für die erste Direktübertragung eines Eishockeyspiels (vom Rießersee) verantwortlich zeichnen.

Schaffer – Ludendorff 1:0

Wo Schaffer in München auftaucht, stellt er alle anderen Anwesenden in den Schatten. Dies muss auch Erich Ludendorff erfahren, als er am 21. Mai 1921 ein Spiel des FC Bayern gegen Blauw Wit Amsterdam besucht; Blauw Wit ist der Klub der wohlhabenderen Juden im Süden der niederländischen Metropole.

Auch Schaffer erscheint auf dem Teutonia-Sportplatz an der Lerchenauer Straße, woraufhin sich das Publikum gegen die Reaktion und für die Moderne entscheidet. Sehr zur Freude von Walther Bensemann, der im »Kicker« berichtet: »Die Aufmachung stand ganz unter dem Zeichen des alten Regimes. In der Festloge saßen Exzellenz von Kahr und Exzellenz von Ludendorff, der in Abwesenheit des Monarchen die Schildführer der beiden Mannschaften zu sich entbot und ihnen mitteilte, dass er in unserem Sport ein Novize sei. (…) Fünf Minuten vor der Pause erhob sich Exzellenz von Ludendorff und verließ den Platz. Allgemeines Erstaunen: aber die Lösung des Rätsel war eine sehr einfache. Schaffers Anwesenheit hatte sich herumgesprochen, und der bekannte Heerführer sah ein, dass der Platz die beiden bekanntesten Leute von Europa nicht zugleich beherbergen konnte.«

Mit Schaffer geht Wacker zum Jahreswechsel auf Italienreise und besiegt Internazionale Mailand mit 5:2. Daheim werden die »Blau sterne« in der Saison 1921/22 nach einer beispiellosen Siegesserie als erster Münchner Verein Süddeutscher Meister und dringen anschließend bis ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft vor, wo man allerdings gegen den Hamburger SV mit 0:4 untergeht. Schaffer gerät in die Kritik und quittiert dies mit seiner Kündigung. Zum Bedauern der »Münchner Neuesten Nachrichten«: »Der Münchener Fußballsport, ganz besonders aber der FC Wacker, verdanken Schaffers Trainertalent ungemein viel. Er hat in verblüffend kurzer Zeit die gesamte Spielklasse zu heben verstanden, da alle Vereine von dem seiner Wackermannschaft übermittelten feinen System zu lernen sich bemühten.«

Der »Fußballkönig« zieht weiter, seine nächsten Arbeitgeber heißen Sparta Prag, MTK Budapest, Wiener Amateure, wo er als Spielertrainer mit Kálmán Konrád einen Traumsturm bildet, und erneut Sparta Prag. Mit Sparta wird Schaffer in der Saison 1925/26 als Spielertrainer Meister. Anschließend kehrt er nach München zurück, wo er zunächst den DSV trainiert. In der Saison 1927/28 ist Schaffer wieder ein »Blaustern«.

Zur Saison 1923/24 kann sich Wacker zwar der Dienste von Péter Szabó versichern, doch eine Finanzkrise beendet bald die Glanzzeit des Vereins, bei dem die Vorstände nun häufig wechseln. Nur 1927/28, als man mit dem Trainer Schaffer zum zweiten Mal bei der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft das Halbfinale erreicht, können die »Blausterne« noch einmal reüssieren.

Die Wanderschaft des »Fußballkönigs« geht weiter. 1929 wird er Trainer des Berliner SV 92, 1930 ist er wieder in München bei Wacker und bleibt dort bis 1932. Anschließend erfreut sich Eintracht Frankfurt seiner Dienste, zur Winterpause 1933/34 ist er wieder zurück an seiner ersten deutschen Wirkungsstätte in Nürnberg. 1935 geht es zurück zum FC Hungária, wie sein Stammverein MTK seit der Legalisierung des Profi-fußballs in Ungarn 1926 heißt, mit dem er 1935 und 1936 die Meisterschaft erringt. Es folgt ein Engagement als Assistenztrainer der ungarischen Nationalelf, mit der er bei der WM 1938 das Endspiel erreicht, das die Magyaren gegen Titelverteidiger Italien mit 2:4 verlieren.

In der Saison 1938/39 springt Schaffer beim Gauliga-Absteiger FC Wacker ein, doch der Wiederaufstieg in die Erstklassigkeit misslingt. Anschließend trainiert Schaffer Rapid Bukarest, wo er 1939 und 1940 den nationalen Pokal gewinnt. Im Sommer 1940 folgt er dem Ruf der AS Rom, die er 1942 zu seiner ersten italienischen Meisterschaft führt. Von Italien geht es dann mal wieder in die Heimatstadt Budapest, wo er mit Ferencváros 1942 und 1943 Pokalsieger wird. Die letzte Station des Fuß-ball-Wanderers wird erneut München heißen.

Ungarische Lehrmeister

Schaffers Wanderzüge mögen ihre spezielle Qualität haben, doch der Einfluss, den sein Stammverein MTK sowie dessen migrationswillige Spieler allgemein auf die Entwicklung des kontinentaleuropäischen Fußballs nehmen, ist enorm. Ungarische Starkicker tragen dazu bei, dass Wien im Laufe der 1920er Jahre zur kontinentalen Fußballmetropole avanciert. Wiens Fußballphilosophie wird durch eine Budapester Komponente komplettiert. Und bis in die 1930er Jahre hinterlassen ungarische Trainer – fast samt