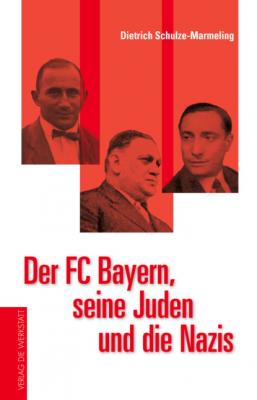

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Die (weiter unten dargestellte) Politik des DFB, den Spielverkehr mit ausländischen Profiteams zu unterbinden, stößt auf völliges Unverständnis: »Wollte man die Sportausübung in den Grenzen des Landes festhalten, wollte man in strenger Durchführung dieses Gedankens alle ausländischen Einflüsse auf das deutsche Sportlerleben unterbinden, der Sport müsste an dieser Inzucht zugrunde gehen.«

Landauer: »Mit weitschauendem Blick…«

Last but not least: der FC Bayern München, wo Kurt Landauer 1919 ein zweites Mal den Vorsitz übernimmt und den Klub schließlich 1932 zum ersten deutschen Meistertitel führen wird. Landauers zweite Amtszeit beginnt im Januar 1919, inmitten der revolutionären Wirren. Der Bayern-Präsident wohnt mit zwei Brüdern (vermutlich Franz und Leo) in einer Wohnung in Schwabing, versorgt von der jungen protestantischen Haushälterin Maria Baumann.

Landauer ist, wie die Macher des Films »Kick it like Kurt« in ihrem Film-Exposé schreiben, »ein lebenslustiger Mensch, Frauen durchaus zugetan, aber eben in erster Linie Präsident des FC Bayern. Heirat und Familiengründung liegen ihm fern.« In München ist Landauer »bekannt wie ein bunter Hund«, berichtet sein Neffe Uri Siegel. An eine »athletische Figur, mehr so tendiert auf einen Gewichtheber als auf einen Fußballer«, und einen »Kavalier der alten Schule (…), tipptopp gekleidet«, erinnert sich Hans Schiefele. Im Stadion habe Landauer »in der ersten Reihe gesessen, im Winter mit einer Pelzmütze und mit einem Pelzkragen im Mantel«.

Schiefele, für die 1. Mannschaft des FC Bayern von 1937 bis 1943 am Ball, von Beruf Journalist im Sportressort der »Süddeutschen Zeitung« und von 1987 bis 2002 Vizepräsident des Klubs, hat den legendären Vereinsboss schon »als Bub kennengelernt« und »ihn immer bewundert«. Zu dieser Zeit arbeitet Landauer noch als Buchhalter im Familienbetrieb in der Kaufingerstraße 26 (Werbung: »Das erste Haus für Damenmoden«). Seine Spieler versorgt er immer mal wieder mit Textilien.

Das Klischee vom bürgerlichen Juden kann Landauer nur bedingt bedienen. Der Bayern-Boss wird als »bayerisches Urgestein« beschrieben, der die Münchner Lebensart »mit Schweinsbraten und allem« zelebriert habe. Zugleich heißt es aber auch, Landauer sei »überaus ideenreich«, weitblickend«, »akkurat und auf größtmögliche Korrektheit bedacht« gewesen.

Der Bayern-Präsident ist kein gläubiger Jude, geschweige denn Zionist. Für Heike Specht war Kurt Landauer »ein glänzendes Beispiel« jener Münchner Juden, die »sich der Stadt, in der sie lebten, sehr verbunden fühlten. Für viele machte die bayerische Lebensart und Kultur, ja selbst die stolze Abgrenzung gegenüber allem Preußischen einen wichtigen Teil ihres Selbstverständnisses aus. Man liebte die Museen und Theater, die Biergärten und nicht zuletzt die Seen und Berge des Umlandes. Über Jahrzehnte brachten die Juden Münchens, zum Teil sehr erfolgreich, Judentum und Bayerisch-Sein in Einklang.«

Mit Kurt Landauers Rückkehr auf den Präsidentenstuhl brechen für den Klub neue Zeiten an. Man erinnert sich an die Hoffnungen, die man vor dem Weltkrieg an ein Engagement von William J. Townley geknüpft hatte. Ambitionierte Klubs wie der FC Bayern scheren sich nicht um politische Verstimmungen und Feindschaften, Profis wie Townley ebenfalls nicht. Kaum ist der Krieg zu Ende, holt man den britischen Entwicklungshelfer wieder zurück.

Der FC Bayern gibt sich nun ambitionierter denn jemals zuvor. Landauer will an die Spitze des deutschen Fußballs. Investitionen in die Mannschaft haben für ihn vor dem Bau eines eigenen Stadions Vorrang – zum Unverständnis vieler Klubmitglieder.

In diesem Prozess avanciert Kurt Landauer nun zu einem der großen Visionäre und treibenden Kräfte im deutschen Klubfußball. Sein FC Bayern gehört bald zu den fortschrittlichsten Klubs in Deutschland. Damit verbunden sind zum Teil heftige Konflikte mit dem DFB und dessen Konservativismus. Insbesondere in der Profifrage gerät man ein ums andere Mal aneinander. Landauer spricht hier nicht nur für den FC Bayern, sondern agiert auch als »Führer der großen süddeutschen Ligavereine, die in nützlichen Fragen stets immer dem Bayernvorsitzenden die Vertretung gegenüber dem Verband beließen« (»25 Jahre FC Bayern«).

1920 schließt Landauer für seine Spieler eine Unfallversicherung ab, ein erster Schritt in Richtung der von ihm befürworteten Professionalisierung.

In der Festschrift zum 25-Jährigen steht über den Bayern-Boss Landauer: »Seine überaus große Arbeitsleistung, er bewältigte die vielen Jahre hindurch oftmals neben dem Amt des ersten Vorsitzenden auch alle schriftlichen Arbeiten, haben wir das Ansehen zu danken, dass wir heute in der Sportwelt des In- und Auslandes genießen. Mit weitschauendem Blick war Kurt Landauer stets bemüht, für die FA (Fußballabteilung, d. A.) und den FC Bayern das zu schaffen, was für ihn von größter Wichtigkeit war.«

»Wer die Jugend hat, hat die Zukunft«

Bereits 1901 hatte der Klub eine Jugendabteilung ins Leben gerufen, die nun in den Weimarer Jahren erheblich ausgebaut wird. »Wer die Jugend hat, hat die Zukunft« lautet das Motto, unter dem Siegfried Herrmann als Jugendleiter und sein Stellvertreter Otto Albert Beer eine Nachwuchsarbeit betreiben, die in Deutschland einzigartig ist. Und mit der die Grundlagen für den Gewinn der Deutschen Fußballmeisterschaft 1932 gelegt werden.

Otto Albert Beer ist ein Sohn des jüdischen Facharztes Dr. Heinrich Beer, der sich im Januar 1900 in der Münchner Maffeistraße niedergelassen hatte. Später praktiziert Heinrich Beer in der Lindenschmittstraße 25. Beer junior besucht in München das Gymnasium und erlernt anschließend den Beruf des Textilkaufmannes. Der Bayern-Funktionär wird Teilhaber der Firma Theilheimer & Beer, einer Warenagentur in der Landwehrstraße 64/I, die später in die Herzog-Heinrich-Straße 10 umzieht.

An der Ungererstraße in Schwabing werden für den FC Bayern Jugendspielplätze geschaffen und große Umkleidehütten mit Waschgelegenheiten aufgestellt, die fast 30 Mannschaften zugleich aufnehmen können. Für die Instandhaltung von Plätzen und Hütten sorgt ein eigener Platzwart. Der FC Bayern lässt sich seine Jugendarbeit einiges kosten. »Über 10.000 Mk. hatte der F.C. Bayern seinem Jugendleiter zur Verfügung gestellt, um das alles schaffen zu können.« (»50 Jahre FC Bayern«).

In der Saison 1927/28 zählt die Jugendabteilung insgesamt 535 Mitglieder, die sich auf 36 Mannschaften verteilen (fünf Junioren, 17 Jugendliche, 14 Schüler). Der FC Bayern darf sich des größten Jugendbetriebs im deutschen Vereinsfußball rühmen, der auch sportlich kräftig abräumt. So gewinnt die Bayern-Jugend 1927/28 zehn der 14 Gruppenmeisterschaften, und von den zu vergebenden neun Jugendmeistern von München entfallen sechs auf die jungen Rothosen. In dieser Saison gibt der Klub allein für seine Jugend die stattliche Summe von 7.949,30 Mark aus.

Beim FC Bayern findet aber auch der »Breitenfußball« ein Zuhause. Unter dem Dach des Klubs tummeln sich zahlreiche Firmen- und Privatmannschaften, so auch die Kicker der Kaufhäuser Hermann Tietz (heute: Hertie) und Uhlfelder, deren Besitzer Juden sind. Der aus Posen stammende Hermann Tietz gehörte zu den Pionieren dieser neuen Form des Warenhandels. Sein erstes Kaufhaus hatte er 1904 am Berliner Alexanderplatz eröffnet. Die Münchner Niederlassung am Bahnhofplatz war das größte Kaufhaus in der bayerischen Metropole, gefolgt vom 1878 gegründeten Kaufhaus Uhlfelder im Rosental. Das Kaufhaus Uhlfelder wandte sich an eher niedrige Einkommensgruppen und war 1931 das erste in München mit einer Rolltreppe. Das Unternehmen hatte zeitweise gleich zwei Betriebsmannschaften beim FC Bayern. Neben Tietz und Uhlfelder kickten noch weitere im Besitz jüdischer Bürger befindliche Unternehmen beim FC Bayern: Bamberger & Hertz, Friediger, Hahn & Bach und Neuburger D.M.

»Der Kicker«: Völkerverständigung durch Sport

1920 ruft Walther Bensemann den »Kicker« ins Leben. Bensemann-Biograph Bernd-M. Beyer: »Anfangs war die wöchentlich erscheinende Zeitung ein reines Ein-Mann-Unternehmen, chaotisch verwaltet und von ewiger Geldnot verfolgt. Ihre Kernregion war Süddeutschland; die Redaktion residierte zunächst in Konstanz, dann in Stuttgart, Ludwigshafen und schließlich in der Fußballhochburg Nürnberg. Einen Großteil des Inhalts füllten regionale Beiträge, doch für Profil und Aufsehen sorgten vor allem die fundierten Korrespondentenberichte aus dem Ausland sowie Leitartikel,