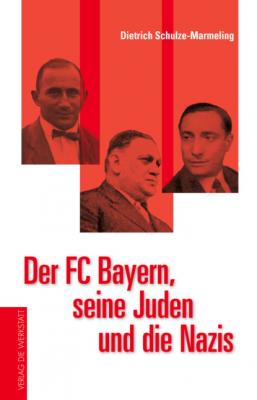

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Jüdische Emanzipationsbestrebungen und ein »Evangelium der Intoleranz«

In den meisten westeuropäischen Ländern erreichten die Juden ihre Emanzipation in dem Maße, wie der wohlhabende und gebildete Mittelstand zu einem politischen Machtfaktor aufstieg. Nicht so in Deutschland, wo eine richtige bürgerliche Revolution nie stattgefunden hatte.

Ende des 18. Jahrhunderts hatte insbesondere Berlin zumindest auf kultureller Ebene eine Art Symbiose zwischen reichen jüdischen Familien und aufgeklärteren Kreisen der preußischen Aristokratie und des preußischen Mittelstands erlebt. Die preußische Gesellschaft schien die Juden zunehmend zu akzeptieren, eine Entwicklung, die vor allem mit dem Namen Moses Mendelssohn assoziiert wird. Der Freund Lessings wurde zu einer der führenden Persönlichkeiten der deutschen Aufklärung. Mendelssohn glaubte, die Juden könnten dem Antisemitismus dadurch begegnen, dass sie sich aus ihrem geistigen Ghetto befreien, in dem sie seit Jahrhunderten lebten. Die Juden sollten aufhören, sich als eigenes Volk zu betrachten, und die deutsche Kultur annehmen. Außerdem sollten sie ihre Religion von überholten rituellen Formen befreien, um sie als ein Bekenntnis unter anderen akzeptabel zu machen.

Doch in den Jahren nach der napoleonischen Herrschaft über Deutschland wurde selbst in den gebildeten Gesellschaftskreisen die Bereitschaft zur Toleranz gegenüber Juden von patriotischen Gefühlen verdrängt. Den progressiven und kosmopolitischen Anschauungen der Aufklärung wurde nun die Lehre eines integralen Nationalismus mit stark christlicher Beimischung gegenübergestellt. Im Zuge eines rasanten Industrialisierungsprozesses mit schmerzhaften sozialen Verschiebungen und Entwurzelungen erfuhr der Antisemitismus eine neue Konjunktur. Der US-amerikanische Historiker Gordon Craig, der es wie kein anderer seiner Zunft verstand, den Deutschen die Deutschen zu erklären: »Die überlegene Anpassungsfähigkeit der Juden an neue Lebensumstände – die Leichtigkeit, mit der sie sich im Gegensatz zu vielen deutschen Kleinstädtern in das Großstadtleben einfügten – wurde ihnen vorgeworfen und verstärkte den Verdacht, dass sie die soziale Desintegration förderten und von ihr profitierten.«

Juden wurden als Verursacher der Aktienmarktkrise von 1873 denunziert. Da half auch nicht, dass es der jüdische Reichstagsabgeordnete Eduard Lasker gewesen war, der immer wieder auf die Gefahren eines Spekulationsbooms hingewiesen hatte. Und ebenso wenig zählte es, dass noch größeres Unheil durch das energische Eingreifen von jüdischen Bankhäusern wie Bleichröder und Co. verhindert worden war.

Eine neue Art von Antisemitismus betrat nun die Bühne, der die traditionelle christliche Judenfeindschaft rassistisch unterfütterte. Agitatoren wie Eugen Dühring, Paul Lagarde und Wilhelm Marr begründeten das »Undeutschsein« der Juden nun nicht mehr damit, die Juden würden sich dem Christentum verweigern. Vielmehr behaupteten sie, dass Juden von Natur her ein fremdes Element seien. Adolf Stoecker, vom Kaiser zum Hofprediger an den Berliner Dom berufen, versuchte die zur Sozialdemokratie abdriftende Arbeiterschaft durch einen »antikapitalistischen« Antisemitismus für die Kirche zurückzugewinnen. Mit Stoecker wurde der Antisemitismus zu einer politischen Bewegung.

Aber nichts schockierte Deutschlands Juden in diesen Jahren mehr als ein antisemitisches Traktat aus der Feder des zu dieser Zeit prominentesten deutschen Historikers. 1879 veröffentlichte Heinrich von Treitschke in den von ihm selbst herausgegebenen angesehenen »Preußischen Jahrbüchern« einen Artikel unter dem Titel »Unsere Aussichten«, der rhetorisch ausgefeilt und gehässig Deutschlands Juden attackierte. Der Nationalliberale forderte ein »gekräftigtes Nationalgefühl«, das aber mit den Juden nicht zu haben sei. Stattdessen drohe ein »Zeitalter deutsch-jüdischer Mischcultur«, denn aus dem Osten würde »Jahr für Jahr aus der unerschöpflichen polnischen Wiege eine strebsame Schar hosenverkaufender Jünglinge« einwandern, »deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen sollen. In Tausenden deutscher Dörfer sitzt der Jude, der seine Nachbarn wuchernd aufkauft. Am gefährlichsten aber wirkt das unbillige Übergewicht des Judentums in der Tagespresse.« Das Traktat gipfelte in einem Ausruf, der später von den Nazis begierig aufgegriffen wird: »Bis in die Kreise höchster Bildung hinauf (…) ertönt es heute wie aus einem Munde: ›Die Juden sind unser Unglück!‹«

Die folgende hitzige Diskussion ging als »Berliner Antisemitismusstreit« in die Annalen ein. Im »christlichen Lager« war zunächst Treitschkes einziger prominenter Gegenspieler sein Berliner Historikerkollege Theodor Mommsen. Wobei es Mommsen in seinem »Wort über das Judenthum« weniger um die Juden ging als um die Zukunft des deutschen Liberalismus. Während Treitschke den nationalistischen Weg einschlug, trat Mommsen als Verteidiger des »klassischen« Liberalismus auf. So blieb der bittere Nachgeschmack, wie »Zeit«-Autor Uffa Jensen in einem historischen Rückblick konstatiert, »dass sich weder Mommsen noch ein anderer Nichtjude unter den gebildeten Bürgern zum Anwalt ihrer Position, ihrer eigentlichen Emanzipation gemacht hatten. Damit ist eine große Chance vertan worden, ein für alle Mal anzuerkennen, dass Juden Teil des politischen Lebens, der Kultur der Bürger und der deutschen Nation als Ganzes geworden waren – und zwar als Juden.«

Allerdings unterzeichneten ein Jahr später Mommsen und weitere 70 Wissenschaftler, darunter Rudolf Virchow, Rudolf von Gneist und Johan Droysen, eine Erklärung gegen Treitschkes »Evangelium der Intoleranz«, in der sie Antisemitismus, Rassenhass und den »Fanatismus des Mittelalters« geißelten. Der Antisemitismus sei eine »ansteckende Seuche«, eine »künstlich entfachte Leidenschaft der Menge«. Und diese werde »nicht säumen, aus jenem Gerede praktische Konsequenzen zu ziehen«.

Die Debatte ging vorüber, aber die antisemitischen Ressentiments blieben. Im Laufe der 1880er und 1890er Jahre nahm der Antisemitismus vor allem in den deutschen Studentenverbindungen deutlich zu. Die Konservative Partei kündigte 1892 in ihrem Programm den Widerstand gegen »den vielfach sich vordrängenden und zersetzenden jüdischen Einfluss auf unser Volksleben« an, und 1893 saßen im Reichstag immerhin 16 Abgeordnete antisemitischer Splitterparteien.

Die rechtliche Gleichstellung der Juden, wie sie im Wesentlichen mit dem sogenannten Judengesetz von 23. Juni 1847 erfolgt war, blieb von diesen Entwicklungen unberührt. Der Antisemitismus vor 1914 glich mehr, wie Gordon Craig schreibt, »einer hartnäckigen unterschwelligen Infektion, die die Gesundheit des sozialen Organismus nicht ernsthaft gefährdete, sich aber resistent erwies gegenüber allen Versuchen, sie zu überwinden.«

Jüdischer Patriotismus

Der Erste Weltkrieg bietet nun vielen deutschen Juden die Gelegenheit, Vaterlandsliebe unter Beweis zu stellen und ein »Wurzelschlagen im deutschen Wesen« zu belegen. Glaubwürdiger scheint man sein »Deutschsein« kaum demonstrieren zu können: Die christliche Mehrheitsgesellschaft, so hofft man, werde das »jüdische Blutopfer« nach dem Krieg honorieren.

Die bedeutendste Vertretung der deutschen Juden ist der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (CV), der sich 1893 als Reaktion auf den erstarkenden Antisemitismus im Kaiserreich gebildet hatte. Sein Ziel ist, »die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens ohne Unterschiede der religiösen und politischen Richtung zu sammeln, um sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürgerlichen und gesellschaft-lichen Gleichstellung sowie in der unbeirrbaren Pflege deutscher Gesinnung zu bestärken«. Der CV betont die deutsche Volkszugehörigkeit und glaubt an die Möglichkeit einer Synthese von Deutschtum und Judentum. Der zionistischen Auffassung von einer jüdischen Nation mit eigener Geschichte steht man kritisch gegenüber.

Der CV beschwört nun seine Mitglieder: »In schicksalsschwerer Stunde ruft das Vaterland seine Söhne zu den Fahnen. Dass jeder deutsche Jude zu den Opfern an Gut und Boden bereit ist, die die Pflicht erheischt, ist selbstverständlich. Glaubensgenossen! Wir rufen Euch auf, über das Maß der Pflicht hinaus Eure Kräfte dem Vaterland zu widmen.« Auch das national-jüdische Lager macht fürs Vaterland mobil. So heißt es in der Zeitschrift »Der deutsche Zionist«: Wer »gegen Deutschlands Feinde die Waffen führt, handelt nicht nur in Erfüllung einer staatlichen Pflicht, sondern im Bewusstsein, dass er (…) damit zugleich für die eigene Persönlichkeit, die unlöslich im deutschen Wesen Wurzeln