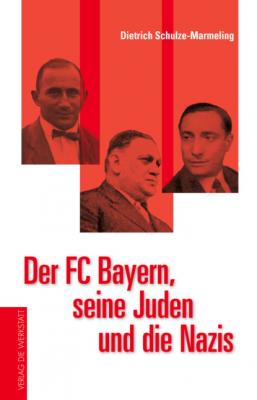

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Erste Schritte zum Professionalismus

1910 versichert sich der FC Bayern der Dienste des österreichischen Profi-Torwarts Karl Pekarna. 1904 war Pekarna vom First Vienna Football Club zu den Glasgow Rangers gewechselt. In Schottland war der Profi-fußball bereits seit 1893 legal. Der Weltklassekeeper wurde nur wenige Monate nach seiner Ankunft am Clyde zum schottischen »Fußballer des Jahres« gewählt. Heimweh trieb ihn zurück an die Donau, von wo er 1907 an die Isar und zum FC Wacker München weiterzog.

Beim innerstädtischen Wechsel von München-Laim nach Schwabing fließt viel Geld. Außerdem besorgt der FC Bayern Pekarna die Stelle eines Abteilungsleiters in einem Geschäft für Sportartikel.

Vor der Saison 1911/12 erkennt man beim FC Bayern die enorme Bedeutung der Trainerfrage. In den Spielzeiten 1909/10 und 1910/11 hat-ten sich die Bayern insgesamt fünfmal mit Townleys Karlsruher FV gemessen und dabei ebenso häufig den Kürzeren gezogen. Insbesondere 1910/11 hatten die Bayern die Überlegenheit der Badenser zu spüren bekommen. In der Saisonvorbereitung endet ein Testspiel in Karlsruhe mit einer 1:4-Niederlage. Im Kampf um die Süddeutsche Meisterschaft gewinnt der KFV in München mit 3:1 und daheim sogar mit 5:0, Bayerns höchste Niederlage in einem Pflichtspiel dieser Spielzeit.

Allerdings haben die 5.000 Zuschauer, die zum Hinspiel an die Leopoldstraße gekommen sind, eine hübsche Summe in die Klubkasse gespült. Was tun mit den Einnahmen? Soll das Geld in ein neues Sportgelände oder in die Mannschaft investiert werden?

Bayerns Präsident ist zu dieser Zeit der Chemiker Dr. Angelo Knorr, der aus einer angesehenen und wohlhabenden Münchner Familie stammt. Der Vater war Inhaber der Handelsfirma Angelo Sabadini, der Großonkel Julius Mitbegründer der Bayerischen Fortschrittspartei und Verleger der liberalen und gegenüber der katholischen Kirche kritischen »Münchner Neuesten Nachrichten«, zeitweise eine der auflagenstärksten Tageszeitungen im Deutschen Reich.

Angelo Knorr plädiert nun für einen Profitrainer: »Durch das von den Karlsruhern im jüngstverflossenen Meisterschaftsspiel gezeigte bestechende Können, dem unsere Mannschaft nicht gewachsen war«, sei nun klar, »dass die Trainerfrage im vollen Umfang aufgerollt ist«. Es sei »nur durch einen englischen Trainer die sportliche Entwicklung unserer Leute möglich«.

Knorr erstellt ein ausführliches Memorandum, in dem er die Chancen und Risiken eines derartigen Weges abwägt. Gute Trainer seien schließ-lich nicht im Überfluss vorhanden. Auch fallen die Erfahrungen mit englischen Übungsleitern nicht überall positiv aus. In Mannheim und Pforzheim hatten sich die Entwicklungshelfer aus dem »Mutterland« mehr im Wirtshaus als auf dem Trainingsplatz herumgetrieben. Schließlich wird zur Saison 1911/12 der Engländer Charles Griffiths engagiert, allerdings zunächst nur »versuchsweise«.

Griffiths ist nicht der erste Brite bei den Bayern, vor ihm haben bereits die Landsleute Thomas Taylor (1908/09) und V. Hoer (1909/10) bei den Bayern unterrichtet. Aber Griffiths ist der erste hauptamtliche Übungsleiter des Klubs und damit der bis dahin teuerste und professionellste. Andreas Wittner über die Auswirkungen der Verpflichtung: »Mit der Trainerverpflichtung taten sich für die Bayern neue Dimensionen auf – finanziell wie sportlich. Für die Aktiven des Bayern-Kaders standen ab sofort wöchentlich fünf Trainingseinheiten auf dem Programm, täglich um 16 Uhr. Bisher hatten sich die Bayern-Kicker lediglich zweimal pro Woche zum Trainingskick getroffen, jetzt sahen sie sich außer mit mehr Training auch noch mit allerlei Übungen konfrontiert, die bisweilen wenig Freude bereiten: Steigerungsläufe bis zu 800 Meter, Dauermärsche über mehrere Stunden, bei jeder Witterung, Übungen mit Hanteln, turnerische Einheiten an den Ringen und am Barren.«

Als der FC Bayern in die Winterpause geht, steht die Mannschaft mit 23:3 Punkten an der Tabellenspitze. In den Wintermonaten wird in einer Reithalle an der Leopoldstraße trainiert – auf Wunsch des Trainers unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Griffiths ist auf die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft fokussiert.

Vielleicht war es zu viel des Guten, jedenfalls verlieren die Bayern das erste Spiel nach einer kurzen Winterpause beim FC Pfeil Nürnberg mit 1:2, was den Klub am Ende die Ostkreismeisterschaft und die Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft kostet. Ostkreismeister (und damit faktisch bayerischer Meister) wird die seit April 1911 von William Townley trainierte SpVgg Fürth.

Am 6. April 1912 beschließt eine außerordentliche Mitgliederversammlung des FC Bayern, den Vertrag mit Griffiths aufzulösen.

Landauer holt Townley

Julius Hirsch, der jüdische Nationalspieler, wird in der Saison 1913/14 noch ein weiteres Mal Deutscher Meister. 1913 war er William Townley zur SpVgg Fürth gefolgt. Hirsch erhielt Arbeit bei der vom jüdischen Kommerzienrat Ignaz Bing geführten Firma »Nürnberger Metallwarenfabrik, Gebr. Bing«, ein Unternehmen mit Weltruf und Absatzgebieten in ganz Europa und Übersee. Am 31. Mai 1914 besiegt die SpVgg den VfB Leipzig im letzten Vorkriegs-Endspiel nach Verlängerung mit 3:2. William Townley, im Frankenland als »Begründer der Fußballhochburg Nürnberg-Fürth« und der berühmten »Fürther Schule« gefeiert, ist da schon in München.

Bei den Bayern fungiert inzwischen Kurt Landauer als Präsident, nachdem sich Dr. Angelo Knorr im September 1913 nach Starnberg verabschiedet hat. Der Staatsanwalt hatte Knorr wegen seiner Homosexualität angeklagt. Er wurder erst nach Zahlung einer Kaution von 100.000 RM freigelassen. Verurteilt wurde er nicht. Ein ärztliches Gutachten attestierte ihm Schuldunfähigkeit.

Wenige Jahre nach seinem Klubbeitritt hatte Landauer die Ausbildung nach Italien und Lausanne geführt. 1905 kehrte er zurück nach München, wo er zunächst ins elterliche Geschäft in der Kaufingerstraße eintrat. Unter dem Präsidenten Kurt Landauer wird nun die zwischenzeitlich auf Eis gelegte ambitionierte Trainerpolitik wieder aufgenommen. Am 15. Dezember 1913 unterschreibt mit William Townley der vor dem Ersten Weltkrieg beste und erfolgreichste Trainer im deutschen Fußball beim FC Bayern.

Townleys neuer Arbeitgeber besitzt zu diesem Zeitpunkt bereits den Ruf eines weltoffenen und ambitionierten Klubs, der auch entsprechend zahlen kann. Ansonsten hätte der Engländer Fürth wohl kaum vorzeitig verlassen. Denn bei der Spielvereinigung besaß der »smarte Mann mit Stehkragen, der die Haare streng nach hinten kämmte und in einen Mittelscheitel ordnete« (Chronik SpVgg Fürth), einen Vertrag bis zum 1. Juli 1915; die Ronhöfer allerdings, so die Vereinschronik, wollen Townley »in seinem weiteren Fortkommen nicht schädigen« und lassen ihn zum FC Bayern ziehen.

Erster Weltkrieg

Die Freude über den berühmten Übungsleiter ist nur von kurzer Dauer. Nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt muss Townley Deutschland verlassen. Denn mit Ausbruch des Krieges droht dem Engländer die automatische Internierung.

Sein Landsmann Steve Bloomer landet indes in einem Internierungslager in Ruhleben bei Berlin. Bloomer, vor dem Ersten Weltkrieg einer der weltweit besten Spieler (bis heute liegt der Stürmer mit 317 Toren in 536 Erstligaspielen auf Platz drei der »ewigen Torschützenliste« der höchsten englischen Liga), war erst drei Wochen zuvor vom Berliner Klub Britannia 92 als Trainer verpflichtet worden.

Am 28. Juli 1914 hatte Österreich-Ungarn in der Balkankrise Serbien den Krieg erklärt. Am 1. August folgte das Deutsche Reich als Bündnispartner Österreich-Ungarns mit einer Kriegserklärung an Russland. Zwei Tage später, am 3. August, forderten die Deutschen auch noch Frankreich zum Waffengang heraus. Am selben Tag marschierten deutsche Truppen ins neutrale Belgien ein, was England zum Kriegseintritt animierte. Der große Krieg ist Realität, und mit ihm endet Kurt Landauers erste Amtszeit als Präsident des FC Bayern.

Auch viele deutsche Juden folgen mit Begeisterung dem Ruf an die Waffen. Schließlich verspricht der Kaiser, »nur noch Deutsche« zu kennen – »ohne Stammesunterschied, ohne Konfessionsunterschied«. Kaiser Wilhelm II. braucht seine »Kaiserjuden« und ihr finanzielles und geistiges Vermögen. Walter Rathenau, Sohn des AEG-Gründers Emil Rathenau, wird Chef der Kriegsrohstoffabteilung. Albert Ballin, der als Generaldirektor die Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft