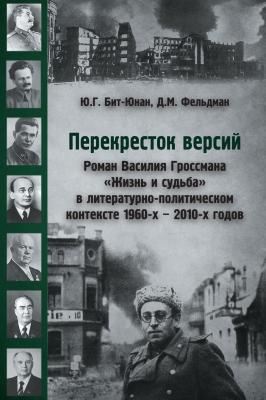

Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов. Д. М. Фельдман

Читать онлайн.| Название | Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов |

|---|---|

| Автор произведения | Д. М. Фельдман |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2017 |

| isbn | 978-5-9909479-4-8 |

Задача была поставлена, когда Пастернак умело обошел негласные запреты, введенные еще на исходе 1920-х годов. Ну а Нобелевская премия нарушителю стала угрозой существованию государственной издательской модели. Тогда и выяснилось, что прежнее советское уголовное законодательство – сталинское – не приспособлено к новым политическим условиям.

Новое уголовное законодательство к тому времени уже разрабатывалось. Его принятие должно было символизировать еще и отказ от сталинского юридического наследия – одиозной «пятьдесят восьмой статьи».

Реформа была косметической. По сути мало что изменилось[55].

В новом УК РСФСР, конечно же, предусматривалась методика предупреждения и пресечения несанкционированных публикаций. Возможность уголовного преследования нарушителей запрета, пусть и по-прежнему негласного, предоставляла часть первая статьи 70.

Окончательно план был подготовлен после раскрытия псевдонимов Синявского и Даниэля. Ситуация вроде бы идеально соответствовала условиям задачи. Арестованных планировалось осудить на безупречно законном основании. Суд планировался как образцово-показательный, формирующий методику проведения аналогичных процессов. В общем, эталонный.

Но в связи с нобелевской интригой пришлось отложить начало судебного процесса. Тогда и темп был потерян, и возник такой фактор, как быстро ширившаяся за границей пропагандистская кампания в защиту Синявского и Даниэля.

Вовсе же неожиданным был сбой на юридическом уровне. Как отмечалось выше, юристы, готовившие новое уголовное законодательство, не сумели найти удобную формулировку той нормы права, которая стала аналогом соответствующего пункта одиозной «пятьдесят восьмой статьи».

Отсутствие базы доказательств не удалось компенсировать пропагандистским натиском. Выводы Еремина и Кедриной оспорили другие писатели и литературоведы, отправившие в официальные инстанции соответствующие обращения. И это обсуждалось в иностранной периодике.

Антипастернаковская кампания в 1958 году прошла сравнительно гладко. Тогда в литературных кругах считался гражданским подвигом даже отказ нескольких известных литераторов присутствовать на собрании, где нобелевского лауреата исключали из СП.

Удалось создать видимость, что полемику ведут лишь две противоборствующие силы: единая «литературная общественность СССР» и враждебные ей «буржуазные журналисты». А в итоге Пастернак заявил публично о своей ошибке.

Несколько менее удачным оказалось «дело Бродского». Подсудимый не признавал себя виновным, за него заступались несколько известных литераторов. Но инкриминировалось ему лишь административное нарушение, а для иностранцев, не знавших советские реалии, тут ясности не было. Да и приговор сравнительно мягкий.

В 1965–1966 годах ситуация изменилась радикально. Протесты были в СССР открытыми, и протестующих

См., напр.: