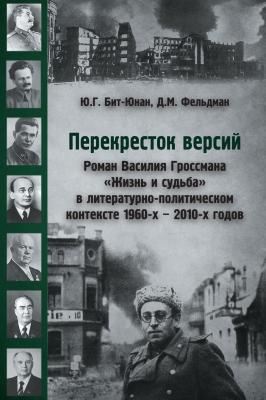

Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов. Д. М. Фельдман

Читать онлайн.| Название | Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов |

|---|---|

| Автор произведения | Д. М. Фельдман |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2017 |

| isbn | 978-5-9909479-4-8 |

Вот и баланс. Не только в области литературной. До суда обвинения формулировались.

Обоснования приговора

Стоит отметить, что многие современники характеризовали статью Еремина как доносительскую. Это неверно.

Он вовсе не доносил. Хотя бы потому, что в доносе не было нужды: Синявский и Даниэль уже пять месяцев, как находились под арестом. Прагматика статьи, подчеркнем, другая. Еремин заранее обосновывал выдвинутые следствием обвинения.

Разумеется, путаница в указаниях авторов крамольных публикаций была замечена иностранными журналистами и литераторами, следившими за советской периодикой. Ошибки демонстрировали, что Еремин даже не читал то, что пытался раскритиковать.

Соответственно, кураторам готовившегося процесса срочно понадобилось исправить ошибки, демонстрируя, что те обусловлены лишь случайностью. Такую задачу решала З. С. Кедрина, литературовед и критик, сотрудник Института мировой литературы АН СССР. Ее статью опубликовала «Литературная газета» 22 января 1966 года[40].

Начинала Кедрина с оценки ситуации. Прежде всего – на уровне пропагандистском: «Еще до того, как выяснилось, что А. Синявский и Ю. Даниэль тайно печатались за рубежом под псевдонимами Абрама Терца и Николая Аржака, до того, как они были привлечены к ответственности за свои антисоветские “литературные забавы”, зарубежная капиталистическая пресса, радио, телевидение до небес превозносили их произведения».

Для советских читателей статус Кедриной был таким образом четко обозначен. Она – как Еремин – эксперт. Потому и получила недоступную ее согражданам возможность постоянно читать «капиталистическую прессу», следить за передачами радио и телевидения.

Иностранцы же – в большинстве своем – такой осведомленности не удивлялись. Поверхностным было их знакомство с реалиями «социалистического государства».

Кедрина же не вдавалась в подробности. Исходный тезис сразу обосновала: «Лондонская газета “Таймс”, например, объявляла творения Терца “блестящим опытом сатиры… достойным лучших образцов русской традиции”, а “Нью-Йорк Таймс” высказывала уверенность, что “каждый русский писатель гордился бы, если бы мог создать такие эссе, повести и афоризмы, как Абрам Терц”».

По Кедриной, эстетические достоинства публикаций тут ни при чем. Иностранным критикам важна была прагматика именно политическая: «Еще в 1962 году радиостанция “Свобода” утверждала, что Абрам Терц “рисует советскую действительность с насмешкой…”. Американское агентство ЮПИ совсем недавно сообщало, что “Синявский специализировался на произведениях, высмеивающих советскую действительность”».

На советском уровне восприятия «создание произведений, “высмеивающих советскую действительность”» – уже преступление. Иностранцы же не воспринимали

Здесь и далее цит. по: