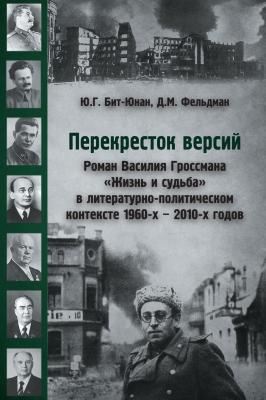

Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов. Д. М. Фельдман

Читать онлайн.| Название | Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов |

|---|---|

| Автор произведения | Д. М. Фельдман |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2017 |

| isbn | 978-5-9909479-4-8 |

Если верить авторам письма, их возмутило именно вероломство. Соответственно, отмечалось: «Мы убеждены, что ни один честный ученый, ни один уважающий себя человек не в состоянии нравственно оправдать подобного поведения Синявского-Терца».

Отсюда следовало, что ни одного из тех, кто пытался защитить подсудимых, нельзя назвать «честным ученым» и даже «уважающим себя человеком». Далее оценивалась правомерность обвинительного приговора: «Но дело не только в нравственной оценке поведения Синявского, хотя сама по себе она необходима, коль скоро речь идет о принципиальности в деятельности филолога. Дело прежде всего в том, что сочинения Терца полны ненависти к коммунизму, к марксизму, к славным свершениям в нашей стране на протяжении всей истории Советского государства».

Получалось, что приговор вынес не только суд. Уместность и правомерность обвинений подтверждало все научное сообщество: «Абрам Терц осмелился осуждать наше общество, наш народ, нашу мораль с позиций лицемерия и низости. Он поднял руку на все, что для нас бесконечно дорого и свято, на прошлое, настоящее и будущее нашей страны, на наше человеческое достоинство, на человека».

Среди восемнадцати подписавших были и весьма известные ученые. И неважно в данном случае, кто из них добровольно визировал отречение, а кого вынудили. Прагматика акции важна: Синявского пытались лишить и профессионального статуса – филолога.

Однако согласились с этим не все коллеги осужденного. По крайней мере, двое выразили несогласие открыто: А. М. Адамович и В. Д. Дувакин. Эпоха, конечно, была уже не сталинская, и упрямых не привлекли к уголовной ответственности как соучастников преступления. Но и без наказания не оставили. Оба в итоге лишились высокооплачиваемой работы на филологическом факультете самого престижного университета страны[48].

Далее, согласно плану, утвержденному ЦК КПСС, пришел черед литераторов. 19 февраля 1966 года «Литературная газета» поместила изобилующее гневными инвективами письмо Секретариата Союза писателей СССР[49].

Откликом на секретариатские инвективы стало и официальное исключение Синявского из советского писательского сообщества. Три дня спустя об этом сообщила «Литературная газета»[50].

Примечательно, что отнюдь не все состоявшие в ССП согласились с решением своего руководства. Нашлись и строптивые, пытавшиеся защитить коллег. Кстати, среди несогласных был и Войнович.

Меж тем шла подготовка к XXIII съезду КПСС. И газета «Правда» 22 февраля конкретизировала прагматику «дела Синявского и Даниэля». Пафос отражал заголовок передовицы «Социалистическая демократия и борьба против идеологических диверсий»[51].

О справедливости приговора высказался и нобелевский лауреат – Шолохов. Его речь на партийном съезде опубликована «Правдой» 2 апреля[52].

Шолохов тоже инкриминировал клевету

Подробнее см., напр.:

См.: ‹Секретариат Союза писателей СССР› Открытое письмо в редакцию «Литературной газеты» // Литературная газета. 1966. 19 февр.

В секретариате Московской писательской организации // Литературная газета. 1966. 22 февр.

См.: Социалистическая демократия и борьба против идеологических диверсантов // Правда. 1966. 22 февр. Ср.: Обзор писем читателей // Известия. 1966. 23 февр.

Здесь и далее цит. по: ‹