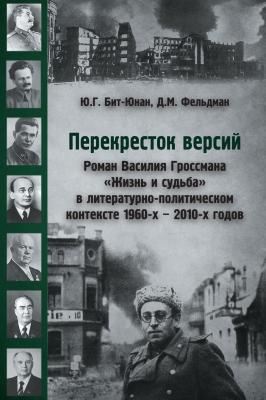

Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов. Д. М. Фельдман

Читать онлайн.| Название | Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов |

|---|---|

| Автор произведения | Д. М. Фельдман |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2017 |

| isbn | 978-5-9909479-4-8 |

Такой подход, настаивал французский журналист, не только противоправен в принципе. Еще и противоречит советскому же законодательству, потому как лишь суд может признать кого-либо виновным, а судебный процесс еще не начался.

Вполне предсказуемы были упреки в дальнейшем. Потому и понадобилась оговорка, добавленная автором либо редактором.

Далее Кедрина развивала ереминские тезисы. Настаивала, что Синявский и Даниэль решали задачи политические, а не литературные: «Может быть, при всей враждебности нам содержания этих произведений авторы их все же способные люди, какими их хотят представить зарубежные покровители? Нет. Даже если отвлечься от всего того, что в этих книгах возмущает вас как советского человека, читать их неприятно и скучно, – в иных случаях из-за примитивной прямолинейности, художественного худосочия, в других – из-за нарочитой запутанности изложения, такого нагромождения всевозможных иносказаний, что иной раз начинает казаться, будто перед вами бессвязное бормотание».

Согласно Кедриной, любой непредубежденный читатель пришел бы к такому же выводу. Она утверждала: «Предельная запутанность формы у А. Терца служит всего лишь пестрым камуфляжем для его “основополагающих идей”, и когда ее сорвешь и отбросишь в сторону, поначалу голая схема даже ошеломляет: только-то и всего?! Два-три самых затасканных тезиса антисоветской пропаганды, знакомых с незапамятных времен».

Итак, опять «антисоветская пропаганда», неумело замаскированная «литературной формой». Сказанное относилось и к Даниэлю: «Особенно наглядно нищета мысли раскрывается в насквозь клеветнической повести Н. Аржака “Говорит Москва”».

Повесть, согласно Кедриной, выражает мечты автора о массовых убийствах соотечественников. Вот почему «заслуживающими поголовного истребления оказываются все люди, представляющие социалистический строй и осуществляющие государственную политику, люди, которых “герой” повести малюет в самых гнусных, издевательских тонах. “Как с ними быть?” И тут кровавый туман застилает глаза героя-рассказчика. И он взывает: “Ты еще помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь – бросок вперед. На бегу – от живота веером. Очередь. Очередь. Очередь…” И, упиваясь мысленным зрелищем разорванных животов и вывороченных кишок, кровавой кашей, где все перемешалось – “русские, немцы, грузины, румыны, евреи, венгры, бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты”, – «положительный герой” грезит о студебеккерах – одном, двух, восьми, сорока, которые пройдут по трупам».

Кедрина использовала тот же прием, что и Еремин, – монтаж цитат, вырванных из контекста. И выводы формулировала именно в юридических терминах. Расхождение было незначительным: только при осмыслении псевдонима Синявского.

Еремин