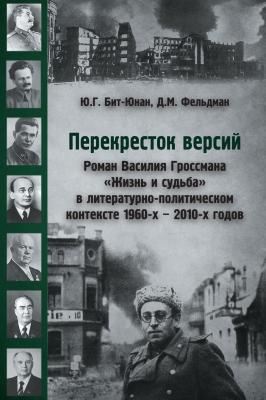

Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов. Д. М. Фельдман

Читать онлайн.| Название | Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов |

|---|---|

| Автор произведения | Д. М. Фельдман |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2017 |

| isbn | 978-5-9909479-4-8 |

Но в сталинском УК РСФСР формулировка пункта 10 статьи 58 была заранее приспособлена к решению политических задач. Она продуманно невнятная: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений…»[36].

Законодатель не уточнил, что же именно следует понимать как «ослабление». Потому и правоприменители могли произвольно интерпретировать эти понятия, соотнося их с постановкой конкретных политических задач.

Что до художественных произведений, оставалось неясным, следует ли признать «пропагандой или агитацией» суждения персонажа художественного произведения. Значит, правоприменители опять не были стеснены в области интерпретаций.

Формулировки же для послесталинского законодательства были весьма небрежно подготовлены. Не осталось юристов досоветской выучки, умевших так определить направленность действия норм права, чтобы и создать иллюзию законности, и не стеснить правоприменителей. Часть первая статьи 70 существенно ограничивала интерпретации.

Ограничение вводилось буквально сразу. В соответствии с формулировкой части первой статьи 70 «агитация или пропаганда» лишь тогда преступны, когда ведутся именно «в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений…».

Юристы, готовившие новый УК РСФСР, не привыкли к игре терминами. Образование получили уже в сталинскую эпоху, когда подобного рода навыки не требовались. Потому соединили в одной формулировке описание преступлений и характеристику преступных умыслов. Что и обусловило невозможность юридически корректного решения задачи, которую ЦК КПСС поставил через несколько лет правоприменителям.

Формулировкой части первой статьи 70 с необходимостью подразумевалось: в ходе предварительного и судебного следствия должно быть доказано, что обвиняемые ставили «цели подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений». Иначе обвинение, как отмечено выше, теряет юридический смысл.

Еще в ходе предварительного следствия обвиняемые упорно отрицали, что ставили преступные цели. Следователи же не располагали доказательствами, подтверждавшими обвинение.

В сталинскую эпоху такие проблемы решались просто. Те, кому инкриминировали «антисоветскую агитацию», обычно признавали себя виновными еще в ходе предварительного следствия. До суда. И не обязательно пытками выбивали из обвиняемых признания: вполне убедительный аргумент – перспектива ареста родственников или друзей как соучастников преступления.

Времена изменились. Да и арест писателей уже получил международную огласку. Потому следователи не располагали нужным инструментарием.

Обнаружилось,

Здесь и далее цит. по: Уголовный кодекс РСФСР. М.: Гос. изд. юридической литературы, 1956.