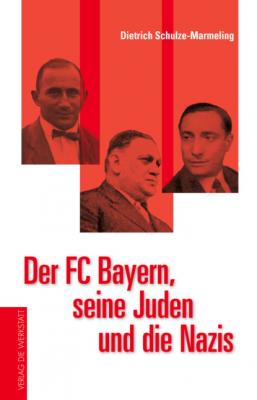

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Und überhaupt dürfen beim FC Bayern bis 1908 nur »Einjährig-Freiwillige« mitmachen. Gemeint sind Wehrpflichtige mit höherem Schulabschluss (Abitur). 1813 hatte Preußen als erster Staat einen einjährigfreiwilligen Dienst als verkürzte Form des Wehrdiensts eingeführt. Der »Einjährig-Freiwillige« diente nur ein Jahr statt der sonst üblichen zwei oder drei Jahre, musste aber seine Ausrüstung und Verpflegung selbst bezahlen. Nach Ableistung des Dienstjahres wurde der »Einjährig-Freiwillige« gewöhnlich zum Offizier des Beurlaubtenstandes (Reserve) ernannt. Mit der Einrichtung des Deutschen Bundes 1867 und des Deutschen Kaiserreiches 1871 wurde der Einjährig-Freiwilligen-Dienst nach und nach auf ganz Deutschland ausgedehnt.

Über das 1. Stiftungsfest des FC Bayern 1901 ist in der Festschrift zum 25-Jährigen zu lesen: »Die Abhaltung dieses Festes geschah in einem vornehmen Rahmen, wie überhaupt der Klub stets das Künstlerische und Vornehme bei seinen öffentlichen Auftritten von allem Anfang an betonte. Dazu war er mehr oder weniger verpflichtet, da sich seine Mitglieder in der Hauptsache aus Studenten, Künstlern, Kaufleuten usw. zusammensetzten.«

Die Heimat des FC Bayern ist Schwabing und die angrenzende Maxvorstadt, wo die meisten seiner Gründer wohnen. Seit 1901 hat der Klub an der Schwabinger Clemensstraße, wie erwähnt, seinen ersten eigenen Platz; 1907 zieht er an die äußere Leopoldstraße. Vorausgegangen war eine Fusion mit dem ebenfalls vornehmen Münchener Sport-Club. Erst 1922 wird der Klub Schwabing verlassen.

München hatte sich im 19. Jahrhundert zu einem geistigen Zentrum und schließlich zur Kunstmetropole entwickelt. 1826 war die Universität hier angesiedelt worden; sie erhielt ihr ständiges Zuhause an der Adalbertstraße in der Maxvorstadt, während die Akademie für bildende Künste einen repräsentativen Bau an der Akademiestraße und Leopoldstraße beim Siegestor bezog. Maxvorstadt und das angrenzende Schwabing avancierten bald zum Literaten- und Künstlerviertel der Stadt.

Der FC Bayern wird gewöhnlich mit Schwabing assoziiert, aber man muss die Maxvorstadt, das eigentliche Universitäts- und Studentenviertel, hinzufügen. Der Historiker Anton Löffelmeier vom Münchner Stadtarchiv: »Die Frage nach der Verortung Schwabings ist eine historischtopographische und eine philosophische und daher nicht so leicht zu beantworten. Historisch-topographisch beginnt Schwabing hinter dem Siegestor, also mit Beginn der Leopoldstraße, sodass Arcisstraße, Adalbertstraße, Schelling- und Türkenstraße (samt und sonders Straßen, wo die Bayern-Gründer Spuren hinterließen, d. A.) eindeutig in der Maxvorstadt liegen. Wenn man Schwabing als Lebensgefühl und eine Lebensart nimmt und so die ganzen Cafés, Studentenbuden und bohemienhaften Erscheinungen mit einbezieht, dann sind wohl große Teile der Maxvorstadt dem Ort ›Schwabing‹ zuzurechnen – was landläufig auch geschieht. Viele sogenannte Schwabinger Künstler in der Zeit um 1900 wohnten in der Maxvorstadt, in den oben genannten Straßen um die Universität, die Akademie der bildenden Künste und die Technische Hochschule. Wenn man jetzt den Gründervätern des FC Bayern gewisse Attitüden des ›schwabingerischen‹ Lebensstils zurechnet – z. B. Inszenierung, Auftreten, Gründungsakt in einem Weinlokal –, kann man sie durchaus auch als ›Schwabinger‹ verorten.«

Um die Jahrhundertwende, also zum Zeitpunkt der Gründung des FC Bayern, leben und arbeiten in Schwabing und der Maxvorstadt u. a. Paul Klee, Wassily Kandinsky und Gabriele Münter aus der Malervereinigung »Blauer Reiter«, Ludwig Ganghofer, Heinrich Mann, Thomas Mann, Oskar Panizza, Ricarda Huch, Frank Wedekind, Rainer Maria Rilke, Ludwig Thoma, Stefan George, Christian Morgenstern, Lion Feuchtwanger, Joachim Ringelnatz, Oskar Maria Graf. Von ihrer Herkunft her ist diese Szene ähnlich gestrickt wie der frühe FC Bayern: Die wenigsten der Schwabinger Kulturschaffenden sind Münchner oder auch nur Bayern. Ihre Freizeit verbringen sie in den zahlreichen Kaffeehäusern Schwabings und der Maxvorstadt. Hier verkehren auch viele der ersten Bayern-Aktivisten. Ähnlich wie in Wien und Budapest kommt es zu einer Melange von Kulturszene und Fußball. Wie einige der Wiener und Budapester Klubs ist auch der in einem Weinlokal gegründete FC Bayern zunächst ein »Kaffeehausverein«.

Noch In den Jahren der Weimarer Republik sind nach den (häufig jüdischen) Textilkaufleuten die Kaffeehausbesitzer die eifrigsten Inserenten in den »Clubnachrichten« des FC Bayern. So Café Glonner in der Rosenstraße (»Täglich Abend-Konzerte. Stammtisch des F.C. Bayern«), Conditorei Café Trautwein an der Ecke Goethe-Landwehrstraße (»Treff-punkt der Bayern. Inhaber: C. Trautwein. Langjähriges Mitglied des FC Bayern«), Café »Der Reichsadler« in der Herzog-Wilhelm-Straße (»Vornehmstes Familien-Café-Restaurant mit herrlicher Gartenterrasse. Täglich spielt nachmittags und abends Sandor Horvath mit seiner berühmten ungar. Magnaten-Kapelle. Treffpunkt der Sportwelt«), Zentral-Café »Ungerer« in der Dachaustraße (»Treffpunkt der Bayern! Nachmittags und abends Künstler-Konzerte«).

Das Schwabing der Jahrhundertwende gilt als liberalster Ort Deutschlands und erfreut sich deshalb auch bei politischen Dissidenten großer Beliebtheit. Im Jahr der Bayern-Gründung treffen vier russische Sozialrevolutionäre in Schwabing ein, auf der Flucht vor der zaristischen Geheimpolizei. Einer von ihnen heißt Wladimir Iljitsch Uljanow und nennt sich in München erstmals »Lenin«. Im Künstlerlokal »Café Stefanie« an der Ecke Amalienstraße/Theresienstraße verkehren mit Kurt Eisner, Gustav Landauer und Erich Mühsam einige der späteren Rädelsführer der Münchner Räterepublik. Angeblich wurde das revolutionäre Unternehmen hier ausgeheckt.

Die Pioniere verlassen München

Die meisten Studenten oder Kulturschaffenden allerdings werden in München nicht dauerhaft heimisch. Auch die Klub-Pioniere John, Francke, Focke, Elkan und Pollack verlassen nach und nach die Stadt, wie schon zuvor die Freiburger Gastspieler.

Franz John, auch Gründer des Bayerischen Schiedsrichterkollegiums, kehrt 1904 nach Pankow zurück. Dort betreibt er ein Fotolabor und -atelier. Der Künstlertyp ist ein Freund der Frauen. Sein Fotoatelier bietet ihm exzellente Möglichkeiten, diese näher kennenzulernen.

Der Fußball kommt trotzdem nicht zu kurz. John wird Präsident seines Stammvereins VfB Pankow und bleibt dies zwei Jahre. Außerdem sitzt er im Satzungsausschuss des Verbandes Brandenburgischer Ballspielvereine (VBB). Zu seinen Hobbys zählt das Abfassen von Stegreifversen, die er bei kleinen Festen vorträgt. In den 1920er Jahren wird John zum Ehrenvorsitzenden des FC Bayern ernannt, 1936 verleiht ihm der Klub die goldene Ehrennadel. Allerdings werden seine Verbindungen nach München seit der Rückkehr nach Pankow zusehends loser.

Wilhelm Focke studiert noch in Weimar und Berlin. In der Reichshauptstadt gehört er zur Meisterklasse des Historienmalers Prof. Arthur Kampf. Zu seinen Förderern zählt Max Liebermann, der sich vor allem für Fockes Pferdebilder begeistert. In Berlin schließt der ehemalige Fuß-ballpionier Freundschaft mit den Künstlerkollegen Oskar Kokoschka, Max Slevogt, Hans Thoma und Olaf Gulbransson. Zwischenzeitlich betätigt er sich mit seinem jüngeren Bruder Henrich Focke als Pionier der Bremer Luftfahrt. Außerdem entwickelt er das »Doppelboot«, Vorläufer des Katamarans.

Doch die Malerei packt ihn noch mehr als die Technik. Nach dem Ersten Weltkrieg unterrichtet Wilhelm Focke zehn Jahre an der Bremer Kunstgewerbeschule. Anschließend verdingt er sich als freier und unabhängiger Künstler. Focke malt Landschafts-, Meeres-, Tierbilder und Akte und avanciert in Norddeutschland zu einem hochgeschätzten Künstler mit einem großen Freundeskreis, der ihn auch durch schwierige Zeiten bringt. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wählt Focke die innere Emigration und verkriecht sich auf das mütterliche Gut Mechow in Mecklenburg.

Paul Francke geht im Oktober 1900 als Kunstmaler nach Paris; im April 1907 kehrt er nach Leipzig zurück. Auf dem Leipziger Nikischplatz steht ein Gedenkstein des Bildhauers Hans Zeißig, der an drei im Ersten Weltkrieg gefallene Leipziger Künstler erinnert: Franz Tittmann, Arthur Heinrich und den Bayern-Mitbegründer Paul Francke.

Benno Elkan meldet sich am 8. Oktober 1901 aus München ab. Der Künstler zieht nach Karlsruhe, wo er sich dem Studium der Bildhauerei widmet. Hier lernt er auch seine spätere Frau kennen, die Rabbinertocher und Konzertpianistin Hedwig Einstein, eine Schwester des Kunsthistorikers Carl Einstein. Das erste Werk des Bildhauers (die »Wandelnde«) ist auf dem Dortmunder Ostfriedhof zu sehen. Anschließend lebt und arbeitet Elkan in Paris und Rom. 1911 kehrt er mit Frau und Tochter Ursula nach Deutschland zurück und lässt sich in Alsbach an der Bergstraße nieder.

Nach