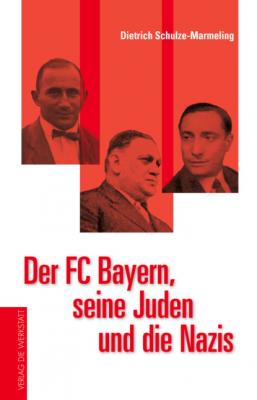

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Ganz nahe dran war offenbar der Autor eines Artikels über den fuß-ballbegeisterten Schüler aus dem Jahre 1894: »Beim Fußballspiel stürmt und jauchzt er eine halbe, eine ganze Stunde leuchtenden Auges umher, ohne sich erschöpft zu fühlen, während er schon in der ersten Viertelstunde an Reck und Barren oft gähnt.«

Als »intellektuell-kreativer Sport« (März), der der Verwirklichung des Individuums Raum und Ausdrucksfreiheit ließ, verfügte der Fußball über eine starke Anziehungskraft auf junge, aufgeschlossene Bürger. Dies verstärkte sich noch, als er im Deutschland der 1920er Jahre eine stete Fortentwicklung erfuhr und neben den körperlichen Fähigkeiten auch organisatorisches Talent und finanzielles Engagement verlangte. Man musste begreifen, dass das Spiel auch Taktik und Arbeitsteilung beinhaltete, dass ein erfolgreicher Fußball eine kluge Vereinsführung und ein kluges Management voraussetzte etc. Peter März: »Fußball dürfte für sportlich und gesellschaftlich interessierte Juden in den 20er Jahren ein geradezu ideales Betätigungsfeld dargestellt haben.«

Und noch etwas sprach für die modernen Fußballvereinigungen. Wie wir gesehen haben, war Fußball anfangs auch ein Akademiker-Sport. Der Antisemitismus war aber nicht nur bei »dummen Jungs« zu Hause, sondern kursierte auch und gerade in akademischen Kreisen. Zumal im Milieu der studentischen Verbindungen, zu denen Juden häufiger der Zutritt verwehrt wurde. Eine Reihe der neuartigen Fußballvereinigungen eiferte deren Status nach. Dies äußerte sich u. a. in der Wahl des Vereinsnamens und der strapazierten Riten. Die Sport- und Fußballvereine waren gewissermaßen Studentenverbindungen ohne Antisemitismus.

Der FC Bayern und seine Juden

Der FC Bayern der Jahre 1900 bis 1933 war ein – zumindest für die damaligen Verhältnisse – weltoffener und liberaler Klub, in dem auch Juden eine Heimat fanden. Religiöse und nationale Zugehörigkeit spielten in seinen Reihen keine Rolle.

Zu den Gründern der Fußballabteilung des Männer-Turn-Vereins von 1879, der Keimzelle des späteren FC Bayern, gehörte der bereits vorgestellte Walther Bensemann. Auch der süddeutsche Fußballpionier und DFB-Mitbegründer Gus Manning gab entscheidende Anstöße zur Gründung des FC Bayern und fungierte in den ersten Jahren des Klubs mit seinem Freiburger FC als Pate. 1913 wurde Manning erster Präsident des nationalen Fußballverbands der USA und nach dem Zweiten Weltkrieg erstes US-amerikanisches Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees.

Mindestens zwei der 17 Unterzeichner der Gründungsurkunde des FC Bayern waren Juden: Joseph Pollack, auch erster Schriftführer und erster Torjäger in der Geschichte des Klubs, und Benno Elkan, der später zu einem berühmten Bildhauer avancierte. Nur drei Jahre nach seiner Gründung leistete sich der FC Bayern mit dem niederländischen Sportpionier Willem Hesselink einen ausländischen Präsidenten. 1913 wurde dann der Jude Kurt Landauer erstmals Präsident des FC Bayern. Unter dem langjährigen Präsidenten Landauer errang der FC Bayern 1932 seinen ersten deutschen Meistertitel. Trainer der Meisterelf war der österreichisch-ungarische Jude Richard Dombi, drei seiner Vorgänger – Izidor »Dori« Kürschner, Leo Weisz und Kálmán Konrád – waren Glaubensbrüder. Die Nachwuchsarbeit des FC Bayern wurde in den Jahren der Weimarer Republik maß-geblich vom Münchner Juden Otto Albert Beer geprägt. Unter dem Dach des Klubs kickten auch die Betriebsmannschaften der jüdischen Kaufhäuser Hermann Tietz und Uhlfelder (Letzteres gleich mit zwei Mannschaften) und von jüdischen Bürgern geführte Firmen wie Hahn & Bach und Friediger. Eine Reihe jüdischer Textilkaufleute war Mitglied im Klub und unterstützte den FC Bayern auch finanziell, u. a. durch Anzeigen in der Klubzeitschrift.

In der kluboffiziellen Festschrift »50 Jahre FC Bayern« heißt es, dass »eine nicht unerhebliche Anzahl alter und bewährter Mitglieder aus ihrem einstigen Vaterland und aus München vertrieben (wurde). Sie mussten draußen sich neue Existenzen gründen und sind uns dadurch vielfach verloren gegangen.« (Hervorhebung durch den Autor) Sieben werden dann namentlich genannt, sechs Juden und ein sozialdemokratischer Widerstandskämpfer. Ermittlungen der FC Bayern Erlebniswelt, des Stadtarchivs München und des Autors dieses Buches ergeben folgendes Bild (Stand: April 2017): 27 »Bayern« (26 von ihnen Juden) wurden von den Nazis ermordet. Hinzu kommen noch vier Suizide jüdischer Mitglieder. 38 »Bayern-Juden« gelang die Emigration.

Vor der Machtübernahme der Nazis waren rund hundert der etwa tausend erwachsenen Mitglieder Juden, also etwa zehn Prozent. Anfang 1933 betrug der Anteil der Juden an der Münchner Bevölkerung 1,2 Prozent. Offenbar besaß der Verein für Münchner Juden eine gewisse Anziehungskraft. Doch der FC Bayern war kein »jüdischer Verein«. Juden bildeten nur eine Minderheit im Klub.

Andere Adressen wie beispielsweise Ungarns Nummer eins MTK Budapest, der für die spielkulturelle Entwicklung des FC Bayern eine wichtige Rolle spielte, hatten erheblich mehr Juden in ihren Reihen. In Deutschland verlor Tennis Borussia Berlin, erste Trainerstation der späteren Reichs- bzw. Bundestrainer Otto Nerz und Sepp Herberger, durch die nationalsozialistische Machtübernahme etwa ein Drittel seiner Mitglieder. Und schon gar nicht darf man den FC Bayern mit exklusiv-jüdischen Zusammenschlüssen wie den Hakoah- und Makkabi-Vereinen verwechseln.

Die Bedeutung des FC Bayern bestand darin, dass er Juden in seinen Reihen nicht nur willkommen hieß, sondern ihnen auch keine geringeren Aufstiegs- und Profilierungsmöglichkeiten bot als ihren christlichen Klubkameraden. Das zählte nicht wenig, denn München war eine Stadt, die, gemeinsam mit dem Land Bayern, nach dem Ersten Weltkrieg eine Vorreiterrolle bezüglich antisemitischer Maßnahmen praktizierte. In Münchens Verwaltung wie Öffentlichkeit grassierte schon sehr früh eine antisemitische Stimmung, bereits 1920 wurden Hunderte von Juden vertrieben. Im selben Jahr konstituierte sich in München die NSDAP, die Stadt war im November 1923 Schauplatz eines nationalsozialistischen Putschversuches, begleitet von der Terrorisierung der jüdischen Bevölkerung, und an der Münchner Universität wurde bereits Mitte der 1920er Jahre die Präsenz von Juden ganz offen infrage gestellt. In einer Stadt, in der sich – als Reaktion auf die Repressalien – ein jüdisches Eigenleben in einem stärkeren Maße entwickelte als in vielen anderen deutschen Städten, wirkt ein mehrheitlich christlicher Klub mit jüdischen Funktionsträgern und vermutlich mehr jüdischen Mitgliedern als die Konkurrenten TSV 1860 und FC Wacker zumindest aus heutiger Sicht wie ein liberaler Fels in einer zusehends stärker werdenden antidemokratischen Brandung.

Zerstörung einer liberalen Fußballkultur und sportlicher Abstieg

Dass der Deutsche Meister von 1932 in den folgenden Jahren einen sport-lichen Abstieg erlitt, hatte vor allem drei Gründe:

▶ Die veränderten fußballpolitischen Rahmenbedingungen nach der nationalsozialistischen Machtübernahme. Zu erwähnen sind hier die Aufwertung der Auswahlmannschaften des Verbandes (auf Kosten des Klubfußballs) sowie die Zementierung des Amateurprinzips und die damit einhergehende »Umstellung vom Spesen-Amateur auf den ›bargeldlosen‹ Amateur« (»Fußball-Woche«), wovon so mancher »Arbeiterverein« profitierte und worunter so mancher »bürgerliche Klub« litt.

In den Jahren der Weimarer Republik gehörte der FC Bayern mit seinem Präsidenten Kurt Landauer zu den Kräften, die ein Ende der Scheinheiligkeit und eine legale Basis für die Bezahlung von Fußballspielern forderten. Im Oktober 1932 schienen diese Kräfte an ihr Ziel gelangt zu sein, aber die DFB-Führung nutzte die nationalsozialistische Machtübernahme und die folgende Neuordnung des deutschen Sports, um die Uhr wieder zurückzudrehen.

▶ Die Vertreibung der jüdischen Funktionsträger, Mitglieder und Sponsoren, namentlich des visionären und energetischen Präsidenten Kurt Landauer sowie des Meistertrainers und De-facto-Geschäftsführers Richard Dombi. Dadurch verlor der FC Bayern wichtige Mitarbeiter und Unterstützer, die den Klub und seinen Aufstieg an die nationale Spitze maßgeblich mitgestaltet hatten.

▶ Die gewisse anfängliche Widerständigkeit von Teilen des Klubs, der zunächst eine dezidiert nationalsozialistische Führung umging. Auch nach der nationalsozialistischen Machtergreifung sei der »alte demokratische Einschlag