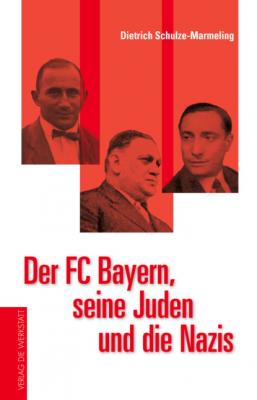

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Auch die meisten anderen Funktionäre und Spieler des Fußball-Clubs Freiburg sind Studenten der Albert-Ludwigs-Universität. »Es waren Professorensöhne selbst, die Söhne vermögender Freiburger Kaufleute und in erster Linie auch Söhne steinreicher Handelsleute, welche, wie damals im Deutschen Reich üblich, die Stadt Freiburg als Altersruhesitz erkoren«, schreibt FFC-Chronist German Kramer. Nach sportlichen Erfolgen läuft die Mannschaft in Frack, Stehkragen und mit aus Paris importierten großen, weitrandigen, weißen Strohhüten auf dem Kopf durch Freiburgs Straßen, weshalb der Klub als elitärer »Stehkragenverein« firmiert.

Erster Captain in der Geschichte des Vereins wird der 1878 in Würzburg geborene Medizinstudent Ernst Schottelius, Sohn des an der Albert-Ludwigs-Universität lehrenden Prof. Dr. Max Schottelius, der es dort bis zum Direktor des Instituts für Hygiene bringt. 1886 war die gesamte Familie Schottelius nach Freiburg gekommen, wo sie ein Anwesen in der Ludwigstraße 49 bezog. Die Schottelius’ sind evangelischen Glaubens. German Kramer: »Nach englischem Vorbild wurde der 1. Captain jeweils für ein Jahr von der Mannschaft gewählt. Schottelius war Trainer, Manager, Spielführer und Spieler in einer Person. Der Captain hatte das alleinige Kommando. Es gab keine Diskussionen.«

Seine Schulzeit hatte Ernst Schottelius – wie auch seine Brüder Bernard und Alfred – u. a. auf der Rotteck-Oberrealschule verbracht. Schüler dieser Lehranstalt riefen den »Verein Freiburger Oberrealschule« ins Leben, gewissermaßen ein Vorläufer des FFC, der jedoch – wie auch andere Schülervereine – nicht im Vereinsregister eingetragen war. Die Oberrealschulen und Realgymnasien waren auffällig häufig Geburtsort erster Fußballvereinigungen. Anders als das von »lateinischer Buchgelehrsamkeit« geprägte humanistische Gymnasium begnügten sie sich mit grundständigem Latein oder verzichteten ganz auf alte Sprachen. Stattdessen wurde der Fokus auf die naturwissenschaftliche und technische Ausbildung gerichtet.

Freiburger Juden: die Liefmanns

Im FFC finden auch Juden eine fußballerische Heimat. 1899 wird Harry Liefmann zum Präsidenten des Fußball-Clubs gewählt, ein Spross des wohlhabenden Kaufmanns Semmy Liefmann, der in Hamburg ein Vermögen mit dem Import von Kolonialwaren erworben hat. In Freiburg bezieht die Familie einen »Prachtbau« (Klubchronik) in der Goethestraße 33. Semmy Liefmann und seine Frau sind noch in Hamburg zum evangelischen Glauben konvertiert und haben auch ihre Kinder evangelisch taufen lassen.

Harry Liefmann schlägt eine akademische Laufbahn ein und lehrt später an der Universität Halle Bakteriologie und Hygiene. Er fällt im Ersten Weltkrieg. Bemerkenswert sind Lebenslauf und Schicksal seiner Geschwister. Der Bruder, Prof. Dr. Robert Liefmann, steigt zu einem berühmten Nationalökonomen auf. Die Schwester Else Liefmann wird Medizinerin und eröffnet 1915 im Elternhaus eine Praxis für Säuglingsund Kinderkrankheiten sowie eine »Ärztliche Erziehungsberatung«. In der Weimarer Republik engagiert sie sich als Stadtverordnete für die Deutsche Demokratische Partei (DDP), der Wahlpartei vieler bürgerlicher Juden, ist Mitbegründerin des »Deutschen Ärztinnenbundes« und Gründerin der Ortsgruppe Freiburg des »Deutschen Akademikerinnenbundes«.

Robert, Else und eine weitere Schwester namens Martha werden am 22. Oktober 1940 von der Gestapo in das südfranzösische Lager Gurs deportiert. Die Verschleppung der Liefmanns erfolgt im Rahmen der sogenannten Wagner-Bürckel-Aktion, benannt nach den Gauleitern Robert Wagner (Gau Baden) und Josef Bürckel (Gau Saarpfalz). Nach der Eroberung Frankreichs werden den beiden auch Elsass und Lothringen unterstellt – versehen mit dem Auftrag, diese Gebiete »judenfrei« zu machen. Die eifrigen Gauleiter dehnen die Deportation auf die im südwestdeutschen Reichsgebiet verbliebenen Juden aus. Für den Historiker Peter Steinbach lieferte die »Wagner-Bürckel-Aktion« eine Art »Masterplan« für die weitere Vertreibung der Juden aus Deutschland. 6.538 Deutsche jüdischer Herkunft wurden aufgefordert, sich auf der Stelle reisefertig zu machen. 403 von ihnen, darunter die Geschwister Liefmann, kamen aus Freiburg und den benachbarten Orten Breisach, Eichstetten und Ihringen.

Die Familie Liefmann wird enteignet, und in das Haus in der Goethestraße 33 zieht die Gestapo ein. 1941 erreichen Schweizer Freunde und Verwandte, dass die erkrankten Geschwister in eine Klinik nach Morlaas verlegt werden. Robert Liefmann stirbt kurz darauf an den Folgen der Lagerhaft. Martha Liefmann gelingt die Ausreise, Else Liefman flieht mithilfe von Freunden über die Berge in die Schweiz. Nach dem Krieg erhält sie das von den Nazis beschlagnahmte Haus in der Goethestraße wieder zurück, bleibt aber in Zürich, wo sie 1970 stirbt.

Seit 2002 dient das Liefmann-Haus der Freiburger Universität als Gästeunterkunft. Am 22. Oktober 2002, dem 62. Jahrestag der Deportationszüge nach Gurs, wird vor dem Haus der Liefmanns zum Gedenken der erste »Stolperstein« in Freiburg verlegt.

Süddeutscher Pionier: Walther Bensemann

Gäbe es vor der Jahrhundertwende bereits den FC Bayern, so wäre er sicherlich Mitglied im Verband Süddeutscher Fußball-Vereine (VSFV), der sich am 17. Oktober 1897 im Karlsruher Restaurant Landsknecht konstituiert hat. Sein Geltungsbereich erstreckt sich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs auf das südliche Hessen, Elsass-Lothringen, die heutigen Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz (bis auf den Raum Koblenz, der zum Westdeutschen Spiel-Verband gehört), Baden, Württemberg und Bayern.

Im »Landsknecht« sind zwar Vereine aus Karlsruhe (FV, Fidelitas, FC Phönix 1894), Pforzheim (1. FC 1896), Heilbronn (FC 1896), Mannheim (Fußballgesellschaft 1896), Hanau (1. FC 1893) und Frankfurt (FC Germania 1894) vertreten, aber keiner aus Bayern und der Metropole München. Dabei wird auch an der Isar längst Fußball gespielt, so u. a. im Männer-Turn-Verein von 1879 (MTV 1879) München.

Mit dabei ist auch Walther Bensemann, Deutschlands wichtigster Fußballpionier. 1889 war Bensemann, Sohn einer jüdischen Berliner Bankiersfamilie, als Gymnasiast aus der Schweiz nach Deutschland zurückgekehrt, wo er nun als Spiritus Rector der jungen süddeutschen Fußballbewegung wirkt und an einer Reihe von Klubgründungen beteiligt ist: so in Karlsruhe (KFV, Meister von 1910), Freiburg, Baden-Baden, Frankfurt (Kickers, Vorläufer der Eintracht), Straßburg, Würzburg, Gießen, Mannheim und auch in München. Dort lebt Bensemann, wie er selber schreibt, im Jahr 1897 »in jenem Viertel, wo die Schelling- und die Türkenstraße liegen«, also in der Maxvorstadt bzw. im Universitätsviertel, wo auch einige der späteren Bayern-Gründer residieren. Wie aus späteren Zeitungsberichten sowie aus der Chronik des FC Bayern zu seinem 25-jährigen Bestehen hervorgeht, mischt Bensemann bei den ersten Emanzipationsversuchen der Fußballenthusiasten im MTV 1879 mit. 1897 konstituiert sich mit Bensemanns Hilfe im Turnverein eine eigene Fußballabteilung (FA).

Anlässlich seines 60. Geburtstags im Januar 1933 schreibt die »Münchner Zeitung«: »Wenn man von Pionieren im deutschen Fuß-ballsport spricht, dann darf Walther Bensemann, der Herausgeber des in Nürnberg erscheinenden ›Kicker‹, nicht vergessen werden. (…) Unter den vielen Vereinen, die er mit gründen half, befand sich auch die Fuß-ballmannschaft des MTV v. 1879, die während seiner Studienzeit entstand und die im heutigen DSV weiterlebt. So darf Bensemann auch als Pionier des Münchner Fußballs gelten.«

Süddeutschland ohne München

Bereits 1898 wird in Süddeutschland eine erste Landesmeisterschaft ausgespielt. Im Finale besiegt der FC Freiburg den Karlsruher FV mit 2:0. Rechtsaußen der Meisterelf ist Gus Manning, links neben ihm, in der Sturmmitte, agiert der 18-jährige Josef Pollack, Sohn des Freiburger jüdischen Kaufmanns Elias »Eduard« Pollack.

Den Vorsitz beim FC Freiburg hatte Manning schon ein halbes Jahr nach der Gründung und dem Abschluss seines Studiums an den aus Berlin stammenden Max George abgegeben. Manning will sich stärker dem Aufbau des süddeutschen Verbandes widmen. Berufliche Gründe verschlagen ihn vorübergehend in das damals noch zum Deutschen Reich gehörende elsässische Straßburg, wo er als Assistenzarzt an der Medizinischen Universitäts-Poliklinik arbeitet und sich dem Straßburger Fuß-ballverein anschließt.

Süddeutschlands erste Fußballmeisterschaft ist nur eine halbe Sache: Bayern und die Stadt München kicken nicht mit, da hier noch immer kein Team dem Verband angehört. Auch als am 28.