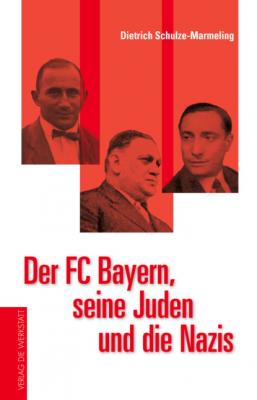

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Die Nazis blieben dem FC Bayern gegenüber bis zum Schluss skeptisch bis ablehnend. Wohl wissend, dass es in dem Klub unverändert Mitglieder gab, die ihren ehemaligen jüdischen Präsidenten nicht vergessen hatten und das Regime nicht mochten. Als der FC Bayern im Mai 1944 südbayerischer Meister wurde, der einzige halbwegs erwähnenswerte Titel für den Klub in den NS-Jahren, lehnte der nationalsozialistische Oberbürgermeister eine Ehrung der Meisterelf mit der Bemerkung ab, »dass der FC Bayern bis zur Machtübernahme von einem Juden geführt worden ist«. Elf Jahre, nachdem Kurt Landauer sein Amt als Präsident »mit Rücksicht auf die staatspolitische Neugestaltung der Verhältnisse« niedergelegt hatte, und fünf Jahre nach seiner Flucht in die Schweiz war für die Nazis der FC Bayern noch immer mit der Person Kurt Landauer verbunden.

Ohne die Jahre des Nationalsozialismus hätte der Aufstieg des heutigen Rekordmeisters zum Branchenführer des deutschen Profifußballs möglicherweise eher begonnen. Und vielleicht hätte der FC Bayern auf seinen zweiten nationalen Meistertitel nicht bis 1969 warten müssen, also 37 lange Jahre.

Obwohl die Nazi-Periode zunächst einmal die weitgehende Zerstörung seiner liberalen Fußballkultur bedeutete, lässt sich beim FC Bayern doch deutlicher als bei vielen anderen Klubs ein roter Faden der Geschichte ausmachen. Je intensiver man sich mit der Zeit vor 1933 beschäftigt, desto augenscheinlicher werden die Übereinstimmungen des FC Bayern der Ära Kurt Landauer mit dem heutigen Klub.

Der FC Bayern der Jahre 1900 bis 1933, zumal der Jahre 1919 bis 1933, war von seinem Denken her nicht so viel anders als der moderne FC Bayern. Die Identität des heutigen FC Bayern wurde zu Teilen bereits von Kurt Landauer geprägt. Unter dem »bayerischen Urgestein« Landauer wurde der FC Bayern ein »Volksverein«, blieb aber vornehm und bewahrte sich einen Rest an »Anderssein« und avancierte zu einer modernen und treibenden Kraft im deutschen Fußball.

* * *

Dieses Buch erzählt in groben Zügen die Geschichte des FC Bayern und seiner Juden. Zwangsläufig müssen dabei die politischen Entwicklungen in Deutschland, Bayern und München sowie die allgemeineren Tendenzen im deutschen Fußball mitbetrachtet werden. Dazu gehört der enorme Einfluss, den das Auftreten ungarischer (und vielfach jüdischer) Spitzenkicker in München auf den FC Bayern hinterließ. Und dazu gehören natürlich die Konflikte, die moderne Klubs wie der FC Bayern München mit der Führung des DFB um die Frage des Berufsfußballs ausfochten.

Auch werden einige Klubs gestreift, denen die Münchner auf dem Spielfeld begegneten und die ebenfalls, manchmal in einem noch stärkeren Maß als die Bayern, als »Judenklubs« galten. So vor allem eine Reihe von Klubs aus Wien (Austria, WAC), Budapest (MTK, VAC) und Prag (DFC, Slavia), den Metropolen des sogenannten Donaufußballs, aber auch die AS Rom, der Racing Club de Paris oder die Tottenham Hotspurs. Selbst in Deutschland stand der FC Bayern mit seinen jüdischen Funktionsträgern und Mitgliedern unter den Spitzenklubs nicht alleine, wie u. a. die Beispiele Eintracht Frankfurt und 1. FC Nürnberg zeigen. Die Begegnungen mit diesen Klubs verdeutlichen, wie reichhaltig die kontinentaleuropäische Fußballkultur vor 1933 war – und wie viel sie durch den Nationalsozialismus und dessen europaweiten Vernichtungsfeldzug gegen die jüdische Bevölkerung anschließend verlor.

Aber die Geschichte des FC Bayern und seiner Juden endet nicht 1933 und auch nicht mit dem Holocaust. Die letzten Kapitel des Buches widmen sich der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der Rückkehr Kurt Landauers an die Spitze des Klubs; sie betrachten die Jahre, in denen die Vergangenheit auch beim FC Bayern in Vergessenheit geriet, und schließ-lich den langen und schwierigen Weg des Klubs zur Anerkennung seines »jüdischen Erbes«.

Das vorliegende Buch ist erstmals 2011 erschienen. Es wurde für die folgenden beiden Auflagen (2013, 2017) überarbeitet und an einigen Stellen stark ergänzt. Möglich wurde dies durch die Mithilfe des FC Bayern, namentlich Andreas Wittners und Fabian Raabes, die in der »FC Bayern Erlebniswelt«, dem 2012 eröffneten Klubmuseum des Rekordmeisters, ein Archiv aufbauten und sich im Rahmen dieser Arbeit auch auf die Suche nach den jüdischen Mitgliedern begaben. Auch Anton Löffelmeier vom Stadtarchiv München konnte mir bei vielen Recherchen helfen.

Bedanken möchte ich mich aber auch bei Bernd-M. Beyer (Autor einer Biografie über Walther Bensemann), Dirk Kämper (Autor einer Biografie über Kurt Landauer), Eberhard Schulz (Initiator und Sprecher der Initiative »Nie Wieder! Erinnerungstag im deutschen Fußball«), Klaus Schultz (Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau), Werner Skrentny (Autor einer Biografie über Julius Hirsch) sowie den Sporthistorikern Prof. Dr. Lorenz Peiffer und Dr. Henry Wahlig.

Im Übrigen wird auch die dritte Auflage nicht das letzte Wort sein …

Kapitel 1

Von Freiburg nach München: Jüdische Fußballpioniere

Im Sommer 1993 stieg der Sportclub Freiburg erstmals in die 1. Bundesliga auf. Seither ist die Studentenstadt, die seit 2002 als erste deutsche Großstadt von einem grünen Oberbürgermeister regiert wird, aus dem deutschen Profifußball nicht mehr wegzudenken.

Die Saison 1994/95 beendete der Sportclub sogar als Dritter, lediglich drei Punkte trennten das vom ehemaligen Studienrat Volker Finke trainierte Team vom Deutschen Meister Borussia Dortmund. Die Breisgauer spielten den attraktivsten und modernsten Fußball der Liga und waren in aller Munde.

Bis Ende der 1970er Jahre war Freiburgs Nr. 1 aber nicht der Sport-club, sondern der um einige Jahre ältere Freiburger Fußball-Club (FFC), der sogar 1907 Deutscher Meister geworden war. In der Saison 1968/69 verpasste der FFC nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Doch seit der Saison 1981/82, als man aus der 2. Bundesliga abstieg, ist der FFC aus dem Profifußball verschwunden. 1999 musste der von finanziellen Problemen geplagte Klub sein traditionsreiches Möslestadion verlassen, das nun zum Nachwuchszentrum des Lokalrivalen umgebaut wurde.

In der Saison 2010/11 war der FFC nur noch Landesligist und somit siebtklassig. Der Deutsche Meister von 1907 ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Eine andere historische Leistung der Freiburger Fußballpioniere ist weithin völlig unbekannt: Der FFC stand Pate bei der Gründung und Etablierung des heutigen deutschen Rekordmeisters Bayern München.

Freiburger Paten: Gus Manning und Ernst Schottelius

Dieses Buch wendet sich daher zunächst nicht nach München, sondern nach Freiburg, denn dort beginnt die Geschichte des FC Bayern und seiner Juden. Die Garnisonsstadt im Breisgau zählt zu den ganz frühen süddeutschen Fußballhochburgen. Die ersten Kicker sind junge Briten, die an einer englischen Militärschule auf ihren Dienst als Infanterieoffiziere vorbereitet werden. Fußball, Hockey, Cricket und Rugby sind Teil ihrer Ausbildung, und ab 1889 wird auf zwei gepachteten Wiesen an der Schwarzwaldstraße gespielt.

Am 17. Dezember 1897 gründen einige Studenten den Fußball-Club Freiburg. Sie bilden einen ziemlich polyglotten Zusammenschluss; auch ein amerikanischer Staatsbürger gehört dazu. Ein anderes Gründungsmitglied ist der 24-jährige Medizinstudent Gustav Randolph Manning, den die Versammlung im Gasthaus Allgeier auch zum ersten Präsidenten des jungen Klubs wählt.

Der im Londoner Vorort Lewisham geborene Manning ist britischer Staatsbürger. Sein Vater ist der aus Frankfurt/M. stammende jüdische Kaufmann Gustav Wolfgang Mannheimer, der ein Unternehmen in der Londoner City besaß und auf der Insel seinen Namen zu »Manninger« anglisieren ließ. In den 1880er Jahren verkaufte Mannheimer/Manninger sein Londoner Unternehmen und zog mit der Familie nach Berlin. Dort behielt die Familie den Namen, verkürzte ihn aber später zu »Manning«.

In Berlin traten Gustav Wolfgang Manning und seine drei Söhne Gustav Randolph (genannt »Gus«), Fridrich (genannt »Fred«) und Paul dem Berliner Cricket-Club bei. Gustav Randolph und sein zwei Jahre älterer Bruder Fred kickten in verschiedenen Berliner Vereinen, so auch dem 1893 von Dr. Hermani, dem Leiter der örtlichen »Höheren Knabenschule«, gegründeten VfB Pankow. Einer ihrer Mitspieler hieß Franz John, geboren im mecklenburgischen Pritzwalk und Sohn eines Postsekretärs.

Fred Manning war in den 1890ern auch an den ersten (gescheiterten) Versuchen beteiligt, einen Berliner Fachverband der Fußballer aufzubauen. Später, von 1904 bis 1916,