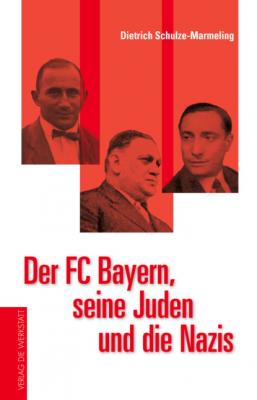

Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis. Dietrich Schulze-Marmeling

Читать онлайн.| Название | Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis |

|---|---|

| Автор произведения | Dietrich Schulze-Marmeling |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730703946 |

Seit 1891 war John Bloch zugleich Herausgeber und Chefredakteur der ambitionierten Wochenzeitschrift »Spiel und Sport. Organ zur Förderung der Interessen aller athletischen Sports«. Der Journalist Malte Oberschelp weiß außerdem zu berichten, dass Bloch auch zu den Pionieren der Leichtathletik gehörte. 1893 konstituierte Blochs Berliner Cricket Club 1883 mit dem Hamburger SC Germania und drei weiteren Vereinen den Deutschen Athletischen Amateur Verband. Vorsitzender wurde der Jude Arthur Levy vom Hamburger SC, Bloch gehörte dem Vorstand als Beisitzer an.

Vor der Gründung des DFuCB war Bloch führendes Mitglied im 1890 gegründeten und 1892 wieder aufgelösten Bund Deutscher Fußballspieler (BDF) gewesen, wo es im Januar 1891 zu einem heftigen Disput zwischen einer »Pro-England-Fraktion« und einer konservativ-nationalistischen Gruppe um den Künstler Georg Leux gekommen war. Leux propagierte eine »Verdeutschung« des Spiels und schreckte auch nicht davor zurück, eine Meisterschaft nach »deutschen Regeln« einzuführen. An die Stelle von Toren sollten Punkte treten. Ein Einwurf war mit drei Punkten zu honorieren, ein Eckstoß mit fünf, für ein Tor sollte es 20 Punkte geben. Leux erhoffte sich von seiner Idee eine größere gesellschaftliche Akzeptanz des »englischen« Spiels.

Im November 1893 verlor der von Georg Leux gegründete BFC Frankfurt, Berlins ältester Fußballverein, ein DFuCB-Meisterschaftsspiel gegen Blochs English FC mit 1:5. Die Unterlegenen suchten die Schuld beim Schiedsrichter. Ein Protest des BFC wurde vom DFuCB-Vorstand um Bloch zurückgewiesen, woraufhin sich der BFC aus der Meisterschaft zurückzog. Als der Verband nun ein Ausschlussverfahren gegen den BFC einleitete, schürte dieser eine antisemitische Stimmung gegen den English FC und Bloch. Darauf deutet ein Schreiben hin, in dem sich sieben Klubs mit dem Verband solidarisierten: »Da (dem BFC, d. A.) Frankfurt die durchaus correcte Handlungsweise des Vorstands nicht die geringste oder vielmehr eine nicht genügende Handhabe bot, so mussten Nationalität und Religion einiger Bundesmitglieder den Grund zur Verhetzung bieten.« John Bloch zog aus der antienglischen und antisemitischen Hetze seine Konsequenzen und verzichtete auf eine erneute Kandidatur zum Vorsitzenden. Der English FC erklärte seinen Austritt aus dem DFuCB.

»In der Figur John Bloch«, so resümiert Malte Oberschelp, spiegele sich somit »nicht nur die enorme Bedeutung der deutschen und englischen Juden in der Frühzeit des deutschen Sports, sondern auch das antienglische und antisemitische Ressentiment, das ihnen entgegengebracht wurde.«

Ähnliches lässt sich über Walther Bensemann sagen. Bensemann, der beim Vorläufer des FC Bayern, der 1897 gegründeten Fußballabteilung des Münchner Männer-Turn-Vereins von 1879 (MTV 1879), mit von der Partie war, stammte aus einer wohlhabenden jüdischen Familie in Berlin, Vater Berthold war Bankier. Wie Bensemann-Biograph Bernd-M. Beyer schreibt, wuchs der Sohn »in einer weltoffenen, intellektuell wie kulturell anregenden Atmosphäre auf; seine Mutter soll Musikabende im heimischen Salon organisiert haben, und die verwandtschaftlichen Kontakte der Familie reichten bis nach Schottland«.

Walther Bensemann wird im Alter von zehn Jahren auf eine englische Schule in Montreux geschickt, wo ihn die englischen Mitschüler mit dem Spiel infizieren. Am Genfer See entwickelt Bensemann »eine Begeisterung für alles, was er für typisch englisch hielt: das Ideal des Fair Play, die vorurteilsfreie Offenheit eines Weltbürgers, die Selbstdisziplin und die Philanthropie des Gentleman, die Erziehung zum ›sportsman‹.« (Beyer)

1887 gründet Bensemann gemeinsam mit englischen Schülern seinen ersten Verein, den Montreux Football Club, als dessen »Sekretär« sich der 14-Jährige stolz bezeichnet. Zurück in Deutschland, gibt sich der angehende Student anglophil. In Karlsruhe, wo er nun besonders intensiv für den Fußball wirkt, firmiert er ob seines sportlichen Outfits als »der Engländer in Narrentracht«. 1899 organisiert Bensemann – im heftigen Widerstreit mit den meisten der damaligen Regionalverbände – die »Urländerspiele« gegen ein englisches Auswahlteam, nachdem er die Football Association zur ersten kontinentalen Tournee ihrer Geschichte überredet hatte. Zwei Jahre später geht er nach Großbritannien, wo er fortan als Präfekt und Lehrer für neue Sprachen an zahlreichen Schulen arbeitet, so u. a. ab 1910 an der Birkenhead School in Liverpool. Möglicherweise hätte er sich dauerhaft in England niedergelassen, wäre nicht der Erste Weltkrieg dazwischengekommen. Nach dem Krieg gründet er in Konstanz jene heute noch existierende Fußballzeitung, der er zum Entsetzen seiner Mitstreiter einen bewusst englisch klingenden Namen verpasst: den »Kicker«.

Auch Gustav Randolph »Gus« Manning, ein weiterer deutscher Fuß-ballpionier, der an der Gründung des FC Bayern mitgestrickt hat, war für sein anglophiles Gebaren bekannt.

Leistungsgesellschaft und Antisemitismus

Bei vielen europäischen Juden traf man seinerzeit auf einen ausgeprägten Sinn für Neues und Modernes. Deutsche Juden standen im Zentrum einer modernistischen Bewegung. Auch herrschte bei vielen bürgerlichen Juden eine im Vergleich zu anderen Milieus größere Bereitschaft zur Anerkennung des Leistungsprinzips und des Wettbewerbs – Dinge, die auch im Sport eine zentrale Rolle spielten. Detlev Claussen: »Das Leistungsprinzip gehört zum Fußball genauso hinzu wie der Spaß am Spiel.«

Jüdische (und protestantische) Milieus waren häufig aufgeschlossener gegenüber den Anforderungen und Herausforderungen der modernen kapitalistischen Leistungsgesellschaft. Und anders als das »deutsche Turnen« war Fußball das Spiel dieser Gesellschaft. Der Historiker Peter Tauber: »Der Sport in Deutschland verstärkte Werte und Normen der modernen Industriegesellschaft. Das Wettkampfprinzip, die Konkurrenz und der Leistungsgedanke waren ebenso für den Sport als auch für die Wirtschaft, Politik und die Wissenschaft kennzeichnend. (…) Das zeitgleiche Auftreten des modernen Industriezeitalters und des Sports war kein Zufall. Das Empfinden der Menschen, sich im Lebenskampf messen zu müssen, sich in ein feststehendes Ordnungssystem einzufügen und in Konkurrenz zueinander zu stehen, entsprach den Grundprinzipien des Sports wie der Industriegesellschaft, und somit gab es eine Parallelität zwischen dem wirklichen Leben und der Welt des Sports.«

Die Idee des englischen Sports und seines offenen Wettbewerbs stand gewissermaßen diametral zum Konzept der alten Ständegesellschaft, in der die europäischen Juden ausgeschlossene Unterprivilegierte waren. Der Sport unterspülte feudale Schranken in der Gesellschaft.

Das Interesse jüdischer Bürger am Sport war zudem eine Reaktion auf den latenten Antisemitismus. Im Sport sah man die Möglichkeit, gesellschaftliche Integration und Akzeptanz zu erreichen, denn die von historischem Ballast freie Sportbewegung war anfänglich liberaler und weltoffener als die mit traditionell konservativen Werten überladene Turnbewegung.

Die Tradition des »deutschen Turnens« war feudal besetzt, übermäßig patriotisch und nationalistisch geprägt. Turnen erfuhr seinen Aufstieg als nationale Körperbildung im Kampf gegen die französische Fremdherrschaft. Ein Aspekt der französischen Expansion war allerdings, dass sie einen Prozess initiierte, der den deutschen Juden gesetzliche Gleichstellung bringen sollte. In dieser Hinsicht zeigten sich Teile der Turnerschaft von Anfang an reaktionär. Friedrich Ludwig Jahn war nicht nur ein Wegbereiter des Turnens, sondern auch Propagandist eines deutsch-christlichen Nationalstaats, der stark antisemitische Züge trug, die Juden zu »unserem Unglück« erklärte und ihnen keinen Platz am nationalen Tisch zugestehen wollte.

Bei den Turnern also eher unwillkommen, orientierten junge Juden auf die neuartigen »sports«, deren englische Herkunft ihnen weniger suspekt denn willkommen war. Detlev Claussen: »Durch die Verbreitung des Fußballsports wurden aus England importierte Werte wie Fair Play und Toleranz vermittelt. Dies machte ihn attraktiv für jüdische Fußballbegeisterte, die aufgrund ihrer Konfession häufig aus den deutsch-nationalen Turnvereinen ausgeschlossen waren.«

Zudem fehlte dem Turnen ein modernes Image. Im turnerischen Milieu konnte ein – gerade bei jungen Leuten verbreitetes – Bedürfnis nach individuellen Entfaltungsmöglichkeiten und Eigeninitiative nicht befriedigt werden. Wie Peter März in seinem schönen Essay »›Fußball ist unser Leben‹ – Beobachtungen zu einem Jahrhundert deutschen Spitzenfuß-balls« (2003) schreibt, wurde beim deutschen Turnen die körperliche Regeneration »vielfach aus dressierter Bewegung« gewonnen, bei den »english sports« – namentlich Fußball – sei sie hingegen »spielerisch« erfolgt.

Fußball