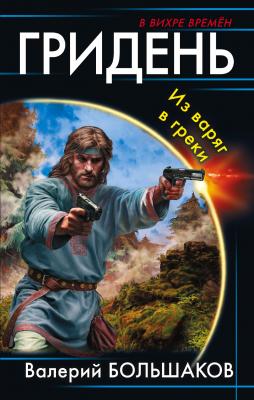

Гридень. Из варяг в греки. Валерий Большаков

Читать онлайн.| Название | Гридень. Из варяг в греки |

|---|---|

| Автор произведения | Валерий Большаков |

| Жанр | Историческая фантастика |

| Серия | В вихре времен |

| Издательство | Историческая фантастика |

| Год выпуска | 2018 |

| isbn | 978-5-04-091670-2 |

Для несведущих посторонних: гридь – это то же самое, что дружина, а рядовой зовется гриднем. Вот только воина из дружины нельзя называть дружинником. Дружинник – это, в наших понятиях, начальник ХОЗУ. Он следил за исправностью амуниции, оружия, щитов и броней всяких, закупал и хранил провизию, ну и так далее. Все ясно? Тогда продолжим.

В том, что первый встречный когда-то служил гриднем, сомнений у меня не было. И не потому только, что на поясе у деда висели ножны со здоровенным ножом, – воина выдавали повадки.

Взгляд цепкий, бесстрастный, не бегающий, как могло показаться, – это старец заросли глазами обшаривал, вычисляя, один ли я или кто еще есть.

Дед нес лукошко в правой руке – и переложил его в левую, чтобы не мешало клинок выхватить да вражину почикать. Впрочем, никакой агрессии – старому гридню было даже любопытно, что это за тип по лесу шатается.

Рубаха проста – а не огнищанин[2], меч за плечами – а не воин.

– Здрав будь, отче, – поклонился я.

– И тебе поздорову, – степенно откликнулся старик.

Несмотря на возраст, голос его сохранил силу – такой у нашего сержанта был. Как заорет, бывало: «Рота, подъем! В ружье!», так легко с сиреной перепутать.

– А верной ли дорогой иду, попаду ли к Новогороду? – спросил я нараспев (такая уж мелодика у старорусского).

Дед усмехнулся.

– Если с тропы не свернешь, аккурат к Новому городу выйдешь, – проговорил он, – а ежели левее возьмешь, у стен Городища окажешься.

– Слыхал я, в Городище том князь ваш проживает с дружиной своею… – проговорил я с самым невинным выражением.

Надо же как-то сведения выпытать! А то не знаю до сих пор, туда я попал или не туда.

– Не соврали тебе люди добрые, – молвил дед серьезно, – правду сказали.

– А как зовут князя? – выпалил я.

Глаза дедовы обрели колючесть.

– А сам-то кто будешь, человече?

– Волхвы мы, – наметил я скупую улыбку (давно хотел так написать, штрих такой мужественный добавить к своему портрету).

Эге! А статус-то я верный себе назначил! Ишь, с какой опаской глянул старый. Отступил даже на полшага, и руку правую подальше от истертой рукоятки убрал – во избежание.

– Не боись, отче, – сказал я снисходительно. – Зла людям не чиним, а о князе спросил, лишь бы убедиться, туда ли попал. Не Олегом ли наречен князь ваш? Не Вещим ли прозван?[3]

– Так и есть, – приободрился старик.

– Добре! – обрадовался я, хоть и виду не показал. – А имя мое – Ингорь.

Надо сказать, что в те времена люди просто так не представлялись – опасались, что нечистая сила услышит имя и пакостей понаделает. Тогда слово считалось равным деянию, люди не то чтобы верили в заклинания – убеждены были в их силе. А если колдун или злой дух узнавали имя твое, то обретали над тобою власть. Поэтому люди, хоть и представлялись друг другу, но с замысловатыми оговорками, лишь бы нечисть запутать.

И

Огнищанин – вольный землепашец, хозяин огнища – лесного участка, где выжигались деревья и распахивалась (не плугом, сохой) земля под поле или огород.

Если верить летописям, Олег получил свое прозвище лишь в 907 году, после удачного рейда на Константинополь.