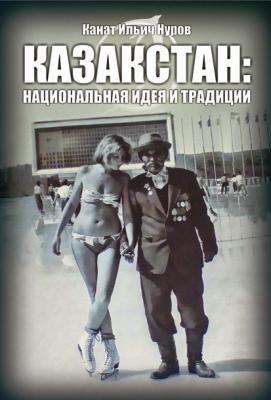

Казакстан. Национальная идея и традиция. Канат Нуров

Читать онлайн.| Название | Казакстан. Национальная идея и традиция |

|---|---|

| Автор произведения | Канат Нуров |

| Жанр | Политика, политология |

| Серия | |

| Издательство | Политика, политология |

| Год выпуска | 2011 |

| isbn | 978-601-7248-16-1 |

Вот почему все эпитафии дренетюркских каганов, и не только тюркютских, пронизаны страхом отделения от их элей родов и племён, по сути, самостоятельно избирающих свою политическую принадлежность. Вот почему Темир-Кутлуг, хан приволжской Большой Орды, когда пишет литовскому князю Витовту письмо с просьбой выдать бежавшего Тохтамыша, сетует на казачью судьбу чингизидов: «Сегодня беглец, а завтра хан» и наоборот, надо полагать. Намного позднее даже такой могущественный хан Младшего жуза, как Абулхаир, когда у него посол Тевкелев спросил мотивы того, почему он без согласования с биями и батырами подал прошение о присоединении к России, ответил тем, что казахские «ханы не самовластные… и не наследные», что Абулхаир хотел бы изменить присоединением к России. К примеру, уже немолодой Джангир-хан был вынужден как батыр вызваться и умереть в поединке с 17-летним джунгаром. Таким образом, в истории древнетюркского института казачества всё оказывается намного сложнее: прежде чем появиться просто казáкам как разбогатевшим кочевникам, свободно кочующим аилами или аулами (отдельными кровно-родственными семьями), сначала или параллельно появились казáки-батыры как свободные «воины-добытчики», ищущие приключений и друзей-дружинников в стяжательстве своего собственного «государства-владения». То есть собственно тюрки Ашина, после того как их из Турфана переселили на Алтай, были для алтайских племён всегда казаками – военным сословием,