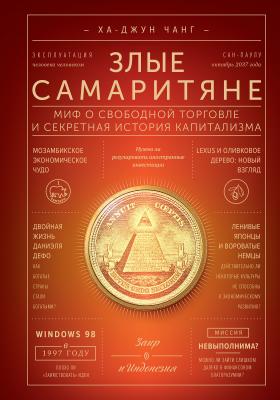

Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма. Ха-Джун Чанг

Читать онлайн.| Название | Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма |

|---|---|

| Автор произведения | Ха-Джун Чанг |

| Жанр | Прочая образовательная литература |

| Серия | |

| Издательство | Прочая образовательная литература |

| Год выпуска | 2007 |

| isbn | 978-5-00100-947-4 |

Президент в 1973 году развернул амбициозную программу индустриализации тяжелой и химической промышленности. В эксплуатацию вступили сталелитейный завод и современная верфь, а со сборочных линий сошли первые местные автомобили (собранные, впрочем, в основном из импортных запчастей). Появились новые компании, работающие в области электроники, машиностроения, химической промышленности и в других развитых производственных отраслях. За этот период среднедушевой доход вырос феноменальным образом – более чем в пять раз с 1972 по 1979 год (в долларах США). Казавшаяся фантастической цель – доход в 1000 долларов – на самом деле была достигнута на четыре года ранее установленного срока. Еще быстрее рос экспорт: с 1972 по 1979 год он увеличился в девять раз (в долларах США)[5].

Поглощенность страны экономическим развитием сполна отразилась на образовании. Нас учили, что священный долг каждого сообщать о курильщике, который предпочитает иностранные сигареты. Стране нужен был каждый доллар, заработанный на экспорте, чтобы импортировать машины и другое технологическое оборудование и развивать собственную промышленность.

Ценная зарубежная валюта была необходима для «индустриальных солдат», ведущих экспортную войну на предприятиях. Те, кто тратил ее на всякую ерунду, например на нелегально поступавшие иностранные сигареты, считались «предателями». Впрочем, я не верю, чтобы кто-то из моих друзей действительно сообщал о таких «деяниях». Однако каждый раз, когда дети, приходя в гости, видели там иностранные сигареты, начинало работать сарафанное радио. Отца приятеля – курили почти всегда мужчины – стали считать человеком недостаточно патриотичным и оттого аморальным типом, если вообще не преступником.

Трата валюты на что-то не связанное с промышленным развитием была запрещена или, по крайней мере, затруднена запретами на ввоз, высокими пошлинами и акцизными сборами (которые именовались «налогом на потребление роскоши»). Под категорию роскоши попадали даже совершенно обычные вещи: модели машин, виски, печенье. Хорошо помню эйфорию национального масштаба, когда по специальному правительственному

Среднедушевой доход в Корее в 1972 году составлял 319 долларов (в современном эквиваленте), в 1979 году он вырос до 1647 долларов. Общий объем экспорта в 1972 году был 1,6 миллиарда долларов, в 1979-м – 15,1 миллиарда. Источник статистики: Lee (1999), таблица 1 (доход) и таблица 7 (экспорт) Приложения.