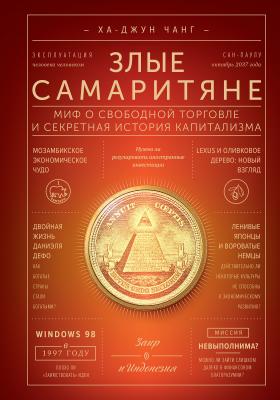

Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма. Ха-Джун Чанг

Читать онлайн.| Название | Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма |

|---|---|

| Автор произведения | Ха-Джун Чанг |

| Жанр | Прочая образовательная литература |

| Серия | |

| Издательство | Прочая образовательная литература |

| Год выпуска | 2007 |

| isbn | 978-5-00100-947-4 |

27

Издана на русском языке: Фергюсон Н. Империя. Чем современный мир обязан Британии. М.: АСТ: Corpus, 2013

28

См.: N. Ferguson (2003), Empire – How Britain Made the Modern World (Allen Lane, London).

29

После обретения азиатскими странами независимости рост их экономики существенно ускорился. Во всех 13 странах (Бангладеш, Бирма, Индия, Индонезия, Китай, Корея, Малайзия, Пакистан, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Филиппины и Шри-Ланка), для которых удалось найти данные, ежегодный рост доходов на душу населения вырос после деколонизации. Скачок темпов роста с колониального периода (1913–1950) до постколониального (1950–1999) варьировал с 1,1 % (Бангладеш – от –0,2 до 0,9 %) до 6,4 % (Корея – от –0,4 до 6,0 %). В Африке рост среднедушевого дохода в колониальный период (1820–1950) составлял около 0,6 %. В 1960–1970-е годы, когда большинство стран на континенте обрели независимость, темпы роста у стран со средним доходом составили 2 %. Даже самые бедные страны, которым обычно трудно расти, все же развивались. Их доходы увеличивались на 1 % – вдвое быстрее, чем в колониальный период. H.-J. Chang (2005), Why Developing Countries Need Tariffs – How WTO NAMA Negotiations Could Deny Developing Countries’ Right to a Future (Oxfam, Oxford, and South Centre, Geneva); http://www.southcentre.org/publications/SouthPerspectiveSeries/WhyDevCountriesNeedTariffsNew.pdf), таблицы 5 и 7.

30

Maddison (2003), The World Economy: Historical Statistics (OECD, Paris), таблица 8b.

31

Средние тарифы в Латинской Америке колебались между 17 % (Мексика, 1870–1899) и 47 % (Колумбия, 1900–1913). См.: таблица 4, M. Clemens & J. Williamson (2002), ‘Closed Jaguar, Open Dragon: Comparing Tariffs in Latin America and Asia before World War II’, NBER Working Paper, no. 9401 (National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts). В период с 1820 по 1870 год, когда страны были втянуты в неравноправные договоры, доход на душу населения в Латинской Америке оставался постоянным (темпы роста – 0,03 % в год). Ежегодный прирост среднедушевого дохода в Латинской Америке в период с 1870 по 1913 год составил 1,8 %, когда большинство стран обрели тарифную автономию, но даже это не сравнится с темпами роста в 3,1 %, которых континент добился в 1960–1970-е годы. Статистика по темпам роста латиноамериканских стран взята из Maddison (2003), таблица 8b.

32

Например, в период между 1875 и 1913 годами средние тарифные ставки на промышленные товары в Швеции выросли с 3–5 до 20 %, в Германии – с 4–6 до 13 %, в Италии – с 8–10 до 18 %, во Франции – с 10–12 до 20 %. См.: H.-J. Chang (2002), p. 17, таблица 2.1.

33

Chang (2005), p. 63, таблицы 9 и 10.

34

Sachs and Warner (1995), p. 17. Полная цитата по соответствующему поводу: «Экспортный пессимизм в сочетании с идеей большого толчка породили очень распространенное мнение, будто свободная торговля обрекает развивающиеся страны на долгосрочное положение экспортеров сырья и импортеров промышленных товаров в мировой экономической системе. Сравнительные преимущества, как утверждают Экономическая комиссия Латинской Америки и другие организации, объясняются краткосрочными соображениями о том, что экспортеры сырья так и не смогут построить индустриальную базу.