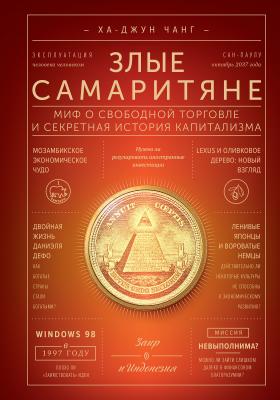

Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма. Ха-Джун Чанг

Читать онлайн.| Название | Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма |

|---|---|

| Автор произведения | Ха-Джун Чанг |

| Жанр | Прочая образовательная литература |

| Серия | |

| Издательство | Прочая образовательная литература |

| Год выпуска | 2007 |

| isbn | 978-5-00100-947-4 |

Таким образом, история первой глобализации рубежа XIX–XX веков оказывается полностью переписанной в угоду ортодоксальному неолиберализму. Мало внимания уделяется истории протекционизма современных богатых государств, а империалистские источники укрепления мировой интеграции развивающихся стран нашего времени вообще почти не упоминают. Отказ Британии от свободной торговли, которым завершился этот эпизод, тоже преподносят предвзято. Редко говорится о том, что причиной этому стало как раз-таки успешное применение протекционизма в странах-конкурентах.

Неолибералы или неоидиоты?

В официальной истории период после Второй мировой войны изображается как время незавершенной глобализации. Несмотря на значительное повышение интеграции богатых государств, экономика которых росла ускоренными темпами, большинство развивающихся стран, как утверждается, воздерживались от полного участия в мировой экономике до 1980-х, что возводило препятствия на их пути к экономическому прогрессу.

В таком изложении процесс глобализации богатых стран в это время представлен некорректно. Да, эти государства действительно существенно снизили свои тарифные барьеры с 1950-х по 1970-е годы. Но это не мешало им придерживаться других законов о национальных интересах, поддерживающих собственную внутреннюю экономику: использовать субсидии (особенно на научные разработки), государственные предприятия, правительственную выдачу банковских кредитов, контроль над движением капитала и т. д. Перейдя на внедрение неолиберальных программ, эти страны замедлили рост. В 1960–1970-е годы среднедушевой доход в богатых странах рос на 3,2 % в год,

Например, в период между 1875 и 1913 годами средние тарифные ставки на промышленные товары в Швеции выросли с 3–5 до 20 %, в Германии – с 4–6 до 13 %, в Италии – с 8–10 до 18 %, во Франции – с 10–12 до 20 %. См.: H.-J. Chang (2002), p. 17, таблица 2.1.