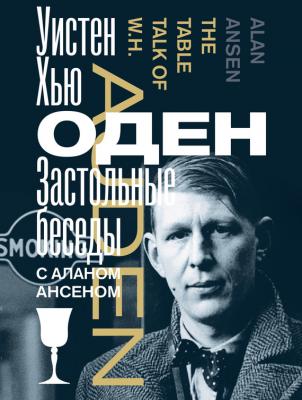

Застольные беседы с Аланом Ансеном. Уистен Оден

Читать онлайн.| Название | Застольные беседы с Аланом Ансеном |

|---|---|

| Автор произведения | Уистен Оден |

| Жанр | Зарубежная публицистика |

| Серия | |

| Издательство | Зарубежная публицистика |

| Год выпуска | 1990 |

| isbn | 978-5-98695-068-6 |

В наше время родители должны учить детей или физике, или балету. Тогда дети выйдут в люди. Удивительно продажные пошли ученые. Могут хладнокровно работать на тех и на других. Поэтом быть очень опасно. Да и музыкантам нынче нелегко.

В 20-х годах в Мичигане существовал пост поэта-резидента, но Бриджес{63} испортил всю игру своим отвратительным поведением. Он с ними даже не разговаривал. Вот и приходится теперь работать – лекции читать и все такое.

Но в душе я все равно люблю Бриджеса, хотя Элиот так убедительно разгромил его «Завет красоты». Он жил в Боарс-Хилл. Он, вообще-то, так и не покинул Оксфорд. Однако Мэтью Арнолд и У. П. Кер были единственными действительно выдающимися людьми, получившими в Оксфорде профессорство по литературе. Да, де Селинкур был крупным ученым. Я, видите ли, всегда испытывал чувство благоговения перед учеными, они ведь так много знают в своей области. Если я прав, а ученый ошибается, я иногда просто не могу найти нужные слова, чтобы доказать это. Стыд и позор, что они не предложили профессорскую должность Элиоту, обладающему поистине международной репутацией. Ему сам Бог велел. И почему он не получил Нобелевскую премию? Ума не приложу, как можно было дать премию этой Перл Бак{64}. Не знаю. Синклер Льюис по крайней мере что-то представляет из себя. О вкусах, конечно, не спорят, но написал же он романы «Бэббит», «Додсворт», «Эроусмит». А Перл Бак…

Элиот сознает опасность манихейского осуждения тела per se. Но ведь поэзия есть продукт наших чувств. Есть очень показательный анекдот про Элиота. Одна дама, которая сидела рядом с ним за столом, спросила его: «Не правда ли, чудный вечер?» – «Да, особенно если видеть ужас его изнанки», – ответил Элиот{65}.

Я приехал в Америку, потому что здесь легче заработать деньги, жить за счет своих способностей. Беннет Церф{66} рассказывал мне,

Наконец-то вещи названы своими именами. Наконец-то можно утверждать, что, сколько бы наш герой ни печалился о бедствиях века, в итоге существование – каким бы оно ни было – всегда расценивалось им как высшее благо. «Моя обязанность по отношению к Богу – быть счастливым; моя обязанность по отношению к ближнему – доставлять ему удовольствие и уменьшать его боль. Ни один человек не способен сделать другого счастливым», – писал Оден в одном из своих эссе. «Счастье – это не право человека. Счастье – это его обязанность. Поэтому быть несчастливым – грех», – добавлял он. В этом же пункте он расходился и с модным психоанализом Фрейда: «Ошибка Фрейда – как и большинства психоаналитиков – в том, что удовольствие они рассматривали с негативной точки зрения. Фрейд, видите ли, считал, что счастье аморально и радость человека неприятна Всевышнему» (из дневника 1929 года).

Только с учетом всего вышесказанного можно понять и поэзию Одена, и его критические высказывания, и его бытовые пристрастия: от выпивки до увертюр Россини. Только теперь становится понятным количество «present continuous tense» в стихах Одена – поскольку счастье как способность переживать реализует себя только в форме настоящего времени. Поэтому стихи Одена – как и поэзия вообще – внеисторичны: любой сюжет из истории он всегда «склоняет» на настоящий момент – «на время», текущее здесь и сейчас. Если «удалить» из поэзии Одена риторику абстрактных понятий, останется именно это: фантастическое ощущение подлинности «настоящего» – внешнего и внутреннего; их совпадение. Собственно, «Застольные беседы» Одена и есть этот остаток «настоящего времени», доставшийся нам после «вычитания» риторики и поэтических образов. Это апология позитивного – от удовольствия выпить коктейль old fashioned до эмоций по поводу «Лоэнгрина» Вагнера. Вот теперь отождествление Одена с автором высказывания «остановись, мгновенье» уже не кажется натянутым. Мироощущение Одена – это бесконечное признание в любви и любопытстве к миру, благодарность хотя бы за то, что «ты орешь от боли». Благодарность за то, что любовь и любопытство возможны даже в том случае, если они остаются абсолютно безответными. За то, что: «Выключи звезды, сотри их с лица небес – / Я очень скоро смогу обходиться без. / В небо ночное уставясь, в его наготу, / Я полюблю и его черноту, пустоту».

Роберт Сеймур Бриджес (1844–1930), английский поэт-георгианец, много экспериментировавший с метрикой. Он провел в Анн-Арбор, Мичиган, три месяца в 24-м, когда ему было восемьдесят лет. Оден преподавал в Анн-Арбор с октября 41-го по май 42-го.

Перл Бак (1892–1973) – американская писательница. Автор романов о нелегкой жизни китайского народа «Земля» (1931) и «Сыновья» (1932). Лауреат Нобелевской премии 1938 года.

Странно, до чего мало Оден говорит об Элиоте – о своем прямом предшественнике и учителе. Об Элиоте, который был для поколения Одена чем-то вроде Бродского для поколения российских стихотворцев 90-х годов. Об Элиоте, которому на суд он когда-то отправил свои первые стихи. Об Элиоте, который удостоил начинающего стихотворца письменным ответом, который был, как говорят англичане, encouraging, т. е. ободряющим.

Действительно, Оден начинал как прямой подражатель Элиота. Его ранние стихи имитировали гремучую «элиотовскую» смесь современного заводского пейзажа и античной мифологии, но впоследствии оказались лишь отправной точкой «ухода» от влияния мэтра. Всю жизнь Оден как будто спорил с Элиотом. Всю жизнь он писал как будто с оглядкой на мэтра. Каждое его крупное произведение – например, «Век тревоги» или «На время» – можно рассматривать в качестве «нашего ответа» на крупные сочинения классика: на «Четыре квартета» или «Камень».

«Жизнь и творчество» Элиота были системой последовательных шагов к сужению и кристаллизации своих убеждений. «В искусстве я классицист, в политике монархист, а в религии – католик» – таким оказался идеологический финал жизни английского американца: и у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что Элиот, этот самый серьезный человек в поэзии ХХ века, не лукавил.

Напротив, Оден всю жизнь проживал и изживал в себе разные формы идеологии. Его «жизнь и творчество» – это система непоследовательных шагов к расширению и распылению любых – кроме филологической – форм идеологии. Под занавес жизни утверждать про себя что-то определенное он не мог и не хотел, а если и утверждал, то с непременным подвохом. В конце концов убеждения нашего американского англичанина были выстроены так же, как и его поэзия: по принципу коллажа. В предисловии к сборнику эссе «Рука красильщика» Оден демонстративно описывает Рай, то есть публично заявляет систему ценностей, которая бы удовлетворяла его по эту сторону жизни. В этой замечательной утопии с английским климатом Оден исповедовал облегченный средиземноморский вариант католицизма (со множеством локальных святых в качестве отголоска пантеизма или реверанса в сторону свободы выбора), носил платье по парижской моде 30-х годов прошлого века, не читал газет и не слушал радио, ходил в оперу, наслаждался памятниками покойным самодержцам, говорил на смешанном языке с высокоразвитой системой склонений на основе английского и немецкого, перемещался только на гужевом транспорте и жил в доме, построенном в колониальном английском стиле XVIII века с оборудованной по последнему слову техники ванной и кухней.

Согласимся, ничего подобного Элиот не мог себе позволить.

Но – факт – когда-то именно Элиот научил Одена жонглировать стилями и цитатами. Именно Элиот первым ввел в поэзию прямое и скрытое цитирование и научил Одена и его современников строить поэтику «с чужого голоса», то есть на вторичном материале самого искусства. Именно Элиот показал, как поэт может философствовать, а философ излагать свои мысли поэтическим языком.

Отсюда же – с языка – начиналось и фундаментальное расхождение Элиота и Одена. Элиот всегда говорил, что любые поэтические «сложности» – цветистый синтаксис, рваный ритм, перенос строки, использование устаревших слов или неологизмов – должны быть адекватными тому, о чем ты говоришь. «Литературность» и «манерность», по мнению Элиота, особенно хороши тогда, когда в них слышны отголоски естественной речи – как у Шекспира, например, или у того же Хопкинса. «Когда же автор из любви к усложненной структуре теряет способность выражаться просто, когда он настолько привязан к схеме, что начинает сложно выражать то, о чем на самом деле надо сказать просто, и этим сужает свою область выражения, процесс усложнения перестает быть здоровым, и писатель в конце концов теряет точку соприкосновения с живым языком». Цитата из эссе Элиота «Что такое классик?» (

И последнее. Написав поэму «Полые люди», Элиот – как ни странно – описал не себя, а тех, кто в поэзии шел за ним и наступал ему на пятки. Этими «полыми людьми» оказались соседи Одена по поколению и творчеству – и сам Оден: младшие современники Элиота. Им предстояло стать подопытным материалом, на котором отразились все идеологические «взрывы» XX века. Что им оставалось? Прийти к тому, что соль этой жизни – не идеология или религия, а максимально изощренный, богатый нюансами поэтический язык, с помощью которого можно спрятаться от идеологических кошмаров этого века, навязав этому веку свою диктатуру – лингвистическую.

Основатель издательства «Рэндом Хаус», первый американский издатель Одена.