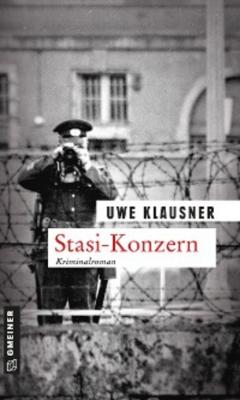

Stasi-Konzern. Uwe Klausner

Читать онлайн.| Название | Stasi-Konzern |

|---|---|

| Автор произведения | Uwe Klausner |

| Жанр | Триллеры |

| Серия | |

| Издательство | Триллеры |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783839243909 |

Und vor allem: War es richtig gewesen, die Mörderin zu decken?

Richtig oder nicht – außer Lea, seiner Frau, hatte kein Mensch davon erfahren. Mutter, gebürtige Britin, war am darauf folgenden Tag, einem Freitag, in aller Herrgottsfrüh von Tempelhof nach Frankfurt und von dort aus nach London-Heathrow geflogen. Aber auch sonst war der 1. Juni 1962 ein denkwürdiger Tag gewesen. Kurz nach Mitternacht war im israelischen Ramla ein gewisser Adolf Eichmann aufgeknüpft worden, SS-Obersturmführer, Organisator der sogenannten ›Endlösung‹, verantwortlich für den Tod von sechs Millionen Juden – und, für Sydow das Schlimmste, Ex-Geliebter seiner Schwester. Um das Maß vollzumachen, war drei Tage später ein weiblicher Leichnam an das Ufer des Großen Wannsees gespült worden. Sydow, der den Artikel nicht zu Ende gelesen hatte, war sofort im Bilde gewesen. Und hatte geschwiegen, aus Angst, der Beihilfe zum Mord bezichtigt zu werden.

All das war mittlerweile zwei Jahre, fünf Monate und neun Tage her. Anders als erhofft hatte die Zeit seine Wunden jedoch nicht geheilt, sondern sie mit jedem Tag, der verstrich, noch vertieft. Rein äußerlich hatte sich Sydow nichts anmerken lassen, aber wie es in seinem Inneren aussah, darüber wusste nur seine Frau Lea Bescheid. Hätte sie ihn nicht getröstet, wäre er die glatte Wand hochgegangen, und sein Leben, um das ihn manch einer beneidete, nicht mehr zu ertragen gewesen.

Schwierig, oder besser gesagt ungewohnt, war es allemal. Dank einer Erbschaft, einem unerwarteten Lichtblick, war er zwar aus dem Gröbsten raus, aber das bedeutete nicht, dass sein Dasein in geordneten Bahnen verlief. Damit er auf andere Gedanken kam, waren Lea und Sydow vor Kurzem umgezogen, ein erster Schritt, aber auch nicht mehr. Wie oft er in Gedanken in das Haus am Wannsee zurückgekehrt war, konnte Sydow nicht sagen, er wusste nur, dass ihn die Ereignisse immer noch verfolgten, dass er, Tom Sydow, längst noch nicht der Alte war.

Aber immerhin, redete er sich ein, war er auf dem besten Weg dazu. Der Umzug nach Schöneberg war jedenfalls leichter vonstattengegangen als gedacht, unter anderem, weil Lea dort Verwandte und er mehrere Bekannte aus der Zeit vor seiner Flucht nach England hatte. Damals, anno 1942, war er der Gestapo nur um Haaresbreite entwischt, hatte er mehr Glück als Verstand gehabt. Es war ihm treu geblieben, auch nach dem Krieg, als er wieder zur Kripo gegangen war. Mehr als einmal war sein Schicksal auf Messers Schneide gestanden, und er konnte von Glück sagen, dass er noch lebte. Ein Privileg, das seiner Schwester, die den Preis für ihre Liaison mit einem Verbrecher gezahlt hatte, nicht zuteil geworden war.

Wie so oft, wenn ihn die Vergangenheit eingeholt hatte, riss sich Sydow nur mit Mühe von ihr los, stieß einen gedämpften Seufzer aus und hängte das Bild, auf dem der Bootssteg und sein Anwesen am Wannsee zu sehen war, wieder an die Wand neben der Tür. Dann nahm er die Zeitung, die er aus dem Briefkasten geholt hatte, und trottete in die Küche, um das Frühstück zuzubereiten. Ohne Kaffee, am besten schwarz, war er nicht zu gebrauchen, und wäre Lea nicht gewesen, der er zu stark war, hätte er die Dosierung längst erhöht.

Die ›Berliner Morgenpost‹ unter dem Arm, drehte sich Sydow vor der Küchentür um. Eigentlich war alles so, wie er es sich gewünscht hatte, auch und vor allem sein neues Domizil. Da er sich nicht vorstellen konnte, in einem der Betonbunker zu wohnen, die wie Pilze aus dem Boden schossen, hatte er sich für das vierstöckige Haus in der Grunewaldstraße entschieden. Es stammte noch aus der Kaiserzeit, das heißt, es war ein Wunder, dass es überhaupt noch stand. In den Bombennächten, die er zum Glück nicht miterlebt hatte, war fast ganz Berlin in Schutt und Asche versunken und es grenzte an Hexerei, dass es Häuser gab, die den Krieg überdauert hatten.

Er hatte es sich so gewünscht, so und nicht anders. Und er war froh, dass es Häuser wie dieses überhaupt noch gab. Wohnungen, in denen die Dielenbretter knarrten, die holzgetäfelte Wände, Decken aus Stuck, dazu reichlich Platz und einen Balkon samt Ausblick auf einen Berliner Hinterhof hatten. In Gegenwart von Lea, die lieber gebaut hätte, durfte er das zwar nicht so laut sagen, aber da es von hier aus nicht weit bis zum RIAS war, wo sie als Redakteurin arbeitete, hatte sie sich damit abgefunden.

Das hieß aber nicht, dass alles in Butter war. Einen abermaligen Seufzer auf den Lippen, betrat Sydow die Küche und begann, den Tisch zu decken. Es gab Zeiten, wo ihm die Decke auf den Kopf zu fallen drohte, und das nicht erst seit heute. Lea, die in ihrem Beruf aufging, hatte es wesentlich besser als er. Sie hatte alle Hände voll zu tun, während er nicht wusste, was er den lieben langen Tag anfangen sollte. Seit er bei der Kripo den Bettel hingeschmissen hatte, war er nicht mehr in die Gänge gekommen, für ihn, Prototyp eines Preußen, nur schwer zu ertragen. Er war ein Mensch der Tat, zum Herumsitzen, und sei es mit einem Buch in der Hand, nicht geschaffen. Na ja, zumindest nicht unbedingt. Er musste unter die Leute, musste sich mit anderen messen, etwas tun, das ihn voll und ganz in Anspruch nahm. Gewiss, da gab es natürlich die Geschichte derer von Sydow, die er erforscht, Bücher, die er gewälzt, Urkunden, die er reihenweise studiert hatte. Zufriedener war er dadurch nicht geworden, sondern das ziemliche Gegenteil. Kurzum: Aus Tom Sydow, Polizist mit Leib und Seele, war ein Stubenhocker geworden, und er musste zusehen, dass er bald die Kurve kriegte.

Die Frage war nur, wie.

Und auf welche Weise.

Nicht geschaffen, um über Gott und die Welt nachzugrübeln, nahm der 51-jährige, hochgewachsene und zum Leidwesen seiner Frau zumeist nachlässig gekleidete Ex-Kriminalhauptkommissar die Kaffeedose aus dem Schrank, öffnete sie und schüttete fünf gehäufte Löffel in den Filter. Das Minimum, um auf Touren zu kommen, das Maximum, um wegen der drei Tassen, die er kochte, mit Lea nicht aneinanderzugeraten. Er war von Natur aus konfliktscheu, wenngleich dies nur auf Lea und weniger auf die Ganoven zutraf, mit denen er im Dienst von Vater Staat zu tun gehabt hatte.

Die dampfende Henkeltasse in der Hand, ließ sich Sydow am Tisch nieder und blätterte die Morgenpost durch. Im Gegensatz zum Wochenbeginn, wo Berlin wieder einmal Schlagzeilen gemacht hatte, gab es wenig Neues, und so knöpfte er sich die vorangegangen Ausgaben vor. Das Thema Nummer eins, und zwar nicht nur im Westen, waren wieder einmal die Fluchthelfer gewesen, die ihre Stollen unter der Mauer hindurch Richtung Westen getrieben hatten. Was das anging, wich Sydows Meinung von derjenigen der übrigen Berliner nicht ab, die besagte, dass jedes Mittel recht war, um Ost-Berlinern die Flucht zu ermöglichen. Leider ging dies nicht immer reibungslos vonstatten, und während Sydows Blick auf die Schlagzeilen vom vergangenen Dienstag fiel, legten sich Sorgenfalten über sein Gesicht. ›Wilde Schießerei nach Massenflucht durch einen Tunnel‹ war in der Morgenpost zu lesen, wobei nicht klar war, wer zuerst und auf wen geschossen hatte. Eines stand jedoch fest, nämlich dass ein Grepo dabei ums Leben gekommen war. Die Zeitungen in der Ostzone, wie Sydow die DDR immer noch nannte, hatten Gift und Galle gespuckt, allen voran das Neue Deutschland, das ein Riesentamtam veranstaltet und die Gelegenheit beim Schopf gepackt hatte, um das Regime als Opfer westlicher Attacken zu präsentieren. Dass es das nicht war, wusste jeder Idiot, gäbe es die Mauer nicht, hätte der Spitzbart, wie Ulbricht nicht nur im Westen genannt wurde, schon lange einpacken können.

Um nicht in Rage zu geraten, faltete Sydow die Morgenpost zusammen, trank einen Schluck Kaffee und schmierte sich eine Butterstulle. Auf andere Gedanken kam er trotzdem nicht. Wie die meisten Berliner hatte er für Ulbricht & Co. nichts übrig, und das war, wie er offen zugab, noch harmlos formuliert. An den 17. August vor zwei Jahren, wo ein 18-Jähriger im Todesstreifen verblutet war, konnte er sich noch gut erinnern, ebenso wie an die Proteste, die auf den Tod des Maurergesellen Peter Fechter gefolgt waren. Bis zum Abtransport des Sterbenden hatte es knapp 50 Minuten gedauert, ein Umstand, der nicht nur Sydow in Wut versetzt hatte. Das Bild, auf dem ein Vopo mit dem schmächtigen Mann aus Weißensee auf dem Arm abgelichtet war, hatte für weltweite Schlagzeilen gesorgt, und wieder einmal war Berlin in den Brennpunkt des Interesses geraten. An der Situation der Insulaner, als die sich seine Mitbürger gern bezeichneten, hatte sich jedoch wenig geändert, trotz Hupkonzerten am 13. August, Demonstrationen, Sprengstoffanschlägen auf die Mauer und dem Bau von Fluchttunneln, der vor vier Tagen ein weiteres Opfer gefordert hatte. Sydow war sich sicher, dass es nicht das letzte war, und er fragte sich, wie lange der Belagerungszustand noch andauern würde.

Woanders leben wollte er trotzdem nicht, anders als all jene, die in den Westen abgewandert waren. »Na, mein Schatz – so früh schon wach?«

›Was heißt hier