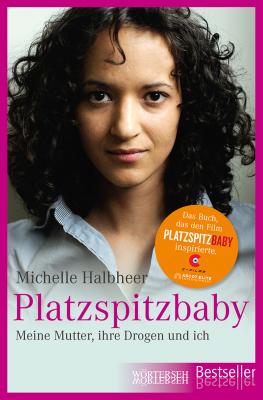

Platzspitzbaby. Franziska K. Müller

Читать онлайн.| Название | Platzspitzbaby |

|---|---|

| Автор произведения | Franziska K. Müller |

| Жанр | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |

| Серия | |

| Издательство | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783037635421 |

Als es darum ging, dieses Buch in Angriff zu nehmen und die dafür notwendigen Recherchen voranzutreiben, fand ich Dutzende von Abhandlungen zur nationalen und internationalen Drogenpolitik, Analysen zu den Platzspitz- und Letten-Jahren sowie neue wissenschaftliche Forschungsberichte, die sich mit der Drogensucht befassen. Dabei wurde klar: Seit einigen Jahren sind endlich auch die Kinder der Süchtigen vermehrt ein Expertenthema, und die Schädigungen, unter denen viele von ihnen spätestens ab dem jungen Erwachsenenleben leiden, sind gut erforscht. Aber es steht auch fest: Obwohl das professionelle Hilfssystem von den Missständen weiß, fühlen sich viele Ämter und soziale Einrichtungen nach wie vor allein ihren Klienten – den Süchtigen – verbunden. Ihnen gilt das Augenmerk, sie erhalten breite Unterstützung in allen Belangen, während ihre Kinder ohne Lobby dastehen und in vielen Fällen als Therapieinstrument für ihre Eltern missbraucht werden. Auch aus diesem Grund sollte manches Drama, das sich in drogenbelasteten Familien abspielt, nicht nur den süchtigen Eltern angelastet werden, sondern auch manchen stillen Helfern und Mitwissern im Hintergrund.

Nach langen Gesprächen, in denen Michelle ihre harten Kindheitsjahre Revue passieren lassen, mir Hunderte von Fragen beantworten musste und wir gemeinsam viele Themenbereiche vertieften, legte ich ihr Monate später das fertige Manuskript vor. Zu diesem Zeitpunkt, so ließ sie mich wissen, habe sich ihr Leben bereits positiv verändert, und manches erscheine nun in einem neuen Licht. In Erinnerung an ihre Vergangenheit unterscheide sie heute zwischen der süchtigen Sandrine, die ihr Unfassbares auferlegt habe, und der drogenfreien Mutter ihrer frühen Kindheitsjahre: »Einer Mama, der ich blind vertraute und die mich geliebt hat.«

Franziska K. Müller, Ende Oktober 2013

Sonntagabend

Es ist Sonntagmorgen. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich vor dem Abend und der Rückkehr in ein Dasein, das monatlich durch einen zweitägigen Besuch beim Vater unterbrochen wird. Die Angst steigert sich über den Tag, wir schaukeln auf dem Spielplatz gemeinsam in die Höhe, und beim Spaziergang hält sie meine Hand. Im Sommer sehe ich Familien mit nassen Haaren und Gummibooten unter den Armen auf dem Nachhauseweg. Im Herbst wirbeln Blätter durch die Luft. Jetzt liegt Schnee im Randstein, feine Eisplättchen bedecken die zugefrorenen Pfützen. Beim Abschied vom Vater streicht mir die Angst durch das Haar.

Ich greife im Milchkasten nach dem Schlüssel, laufe durch das Treppenhaus und betrete unsere Wohnung. Schmutz und Chaos, die mit Blut besprenkelten Wände sind nur undeutlich erkennbar. Es ist sehr still. Überall brennen weiße Kerzen. Auf der Ablage liegen Briefumschläge. Für Andreas. Für Michelle. Ich will wegrennen, ich will flüchten, doch Panik und Entsetzen halten mich fest. Als ich Mutter entdecke, ist sie ohne Bewusstsein, im abgebundenen Arm steckt die Spritze, Fingerspitzen und Lippen sind bläulich verfärbt. Wie eine kaputte Puppe liegt sie vor mir, die Kleidung schmutzig, der wilde Haarschopf ungekämmt, die Augen sind verdreht und halb geschlossen. Ich halte sie für tot. Ob Sekunden oder Minuten verstreichen, weiß ich nicht mehr. Als ich aus dem Schock erwache, streiche ich Mutter über das blasse Gesicht, schüttle sie an den Schultern, hämmere schließlich mit den Fäusten auf sie ein. Sie zeigt keine Reaktion. Sekunden später glaube ich einen schwachen Pulsschlag wahrzunehmen, halte ihr einen Spiegel unter die Nase. Er beschlägt sich nicht. Ich flüstere Worte, die ich seit Jahren nicht mehr sagte: »Mama, ich liebe dich doch und mache alles, was du willst, wenn du nur wieder aufwachst.«

Sanitäter und Arzt sind innerhalb weniger Minuten da. Meine Bemerkung, man müsse Mutter vor einem allfälligen Erwachen fixieren, da sonst gewalttätige Übergriffe zu erwarten seien, geht im allgemeinen Tumult unter. Man schiebt mich aus dem Zimmer. Sie denken wohl, diese Szene sei zu viel für ein Kind. Seit ich vor ein paar Wochen miterleben musste, wie Serge an einer Überdosis verreckt ist, man kann es leider nicht anderes formulieren, hat sich das Entsetzen über dieses Leben dauerhaft in meiner Seele eingenistet, und schockieren kann mich nicht mehr viel. Die Notfallärzte injizieren Mutter Adrenalin, und plötzlich ist sie – unüberhörbar – wieder zum Leben erwacht. Sie verwandelt sich im Bruchteil einer Sekunde in eine Furie, verflucht ihre Lebensretter, wirft mit Gegenständen um sich, schreit sich die Seele aus dem Leib. Mittlerweile ist auch die Polizei eingetroffen. Die Aggressivität dieser Frau macht die Beamten sprachlos. Sie wollen mich aus der Gefahrenzone bringen, schieben mich durch den Korridor Richtung Ausgang. Mutter ist längst wieder bei enormen Kräften, reißt mich ins Badezimmer, will die Tür zuknallen und verriegeln, doch eine mutige Beamtin stellt einen Fuß in die Tür. Da ich mich bereits eines Vergehens schuldig gemacht habe, das mir unter Androhung der Todesstrafe verboten ist – nämlich offizielle Stellen auf uns aufmerksam zu machen –, händige ich Mutter die geforderte Dose Haarspray aus, deren Inhalt sie, tobend noch immer, der Polizistin ins Gesicht sprüht. Ordnungshüter samt Arzt und Sanitäter treten den Rückzug an. Sie fliehen wortlos. Sie lassen mich allein. Im Moment, als mich Mutter grün und blau schlägt, fällt die Angst dieses Sonntags von mir ab. Ich bin zehn Jahre alt und werde weitere drei Jahre in dieser Hölle leben, denn auch dieser Vorfall hat keinerlei Konsequenzen, und niemand kommt jemals vorbei, um mich zu retten.

Die wiederkehrende Drohung, sich umzubringen, und Suizidversuche terrorisierten mein Dasein, seit ich ein kleines Kind war. Mutter sprach mich früh schuldig für das sich selbst zugefügte Leid. Mein Verhalten richtete ich stets danach aus, dass sie ihre furchtbaren Ankündigungen nicht wahr machen möge. So kam es zu fatalen Situationen, die mich jahrelang Qualen und Gefahren aussetzten. Manche Menschen, darunter Beamte und Sozialarbeiter, Polizisten und Ärzte, waren stille Mitwisser: Sie wollten mein Elend nicht sehen, gaben Mutters Drohungen nach, schützten ihre Existenz, indem sie mich aufs Spiel setzten. Mein Überleben grenzt an ein Wunder. Jetzt bin ich 28 Jahre alt und mache meine Geschichte öffentlich. Im Willen, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Aber auch um verhindern zu helfen, dass andere Kinder ein ähnliches Schicksal erleiden müssen.

Rund viertausend Mädchen und Jungen leben gegenwärtig in der Schweiz in Familien, in denen zumindest ein Elternteil harte Drogen konsumiert, in Deutschland spricht man von vierzig- bis sechzigtausend betroffenen Kindern. Die Dunkelziffern gelten in beiden Ländern als hoch. Studien und Untersuchungen sprechen von zahlreichen Gefahren, denen diese Kinder ausgesetzt sind, doch Hilfe erhalten bis heute die wenigsten in irgendeiner Form. Für Aufmerksamkeit und Empörung sorgen sie, wenn es zu spät ist: Eine verhungerte Jessica. Eine verdurstete Lara Maria. Ein zu Tode geprügelter Kevin. Eine neunmonatige Tamara, die durch Heroin und Kokain im Milchschoppen getötet worden sein soll. Ihre Mutter wurde von einem Gericht in der Schweiz freigesprochen, da sie – unglaublich, aber wahr – glaubhaft versichern konnte, sie habe ihr Baby geliebt. Nicht nur an diesem Beispiel lässt sich ein Missstand erkennen: Das Wohl der Süchtigen wird über dasjenige ihrer Kinder gestellt, und ob die drogenabhängigen Mütter und Väter ihre Verantwortung als Eltern wahrnehmen, wird durch das professionelle Hilfesystem noch immer nicht infrage gestellt. Auch zum Nachteil jener Kinder, die ihr Unglück verschweigen: aus Angst vor den Drohungen der Eltern, aber auch weil sie ihre Mütter und Väter – trotz allem – lieben.

Das Risiko besteht, dass Mutter eine Kurzschlusshandlung begeht, wenn sie dieses Buch liest: Es ist eine Verantwortung, die ich auf mich nehme. Keine Ahnung, welch dunkle Schutzengel sich stets um sie scharten: Dem Tod sprang sie unzählige Male von der Schippe, und während Tausende aus der Platzspitz-Generation längst gestorben sind, lebt sie heute in einer kleinen Wohnung in einem Alltag, in dem der Gang zur kontrollierten Drogenabgabe und das Methadonprogramm das Wichtigste sind. Manchmal ist sie erneut wochenlang nicht erreichbar, und ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Sie leidet als Folge des jahrzehntelangen Drogenmissbrauchs unter einer beginnenden Demenzerkrankung und ist an Aids erkrankt. Ich