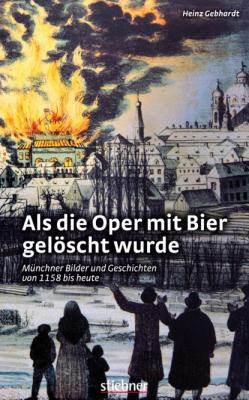

Als die Oper mit Bier gelöscht wurde. Heinz Gebhardt

Читать онлайн.| Название | Als die Oper mit Bier gelöscht wurde |

|---|---|

| Автор произведения | Heinz Gebhardt |

| Жанр | Книги о Путешествиях |

| Серия | |

| Издательство | Книги о Путешествиях |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783830730125 |

Woher aber kommt der Name Salvator? Im Lateinischen heißt Salvator »Heiland, Retter«, die Paulaner-Mönche nannten es erst nur »Herrenbier«, wahrscheinlich als Gegensatz zum dünnen Bier für Normalsterbliche. Der Herr da unten wurde schnell der Herr da oben und schon war es zum »Heilig-Vater-Bier«, lateinisch »Salvator-Bier« geworden, und während eines Schankstreites 1835 hat Brauer Zacherl erstmals das Wort »Salvator-Bier« in einem Dokument genannt.

Ab 1870 begann der Boom mit dem Starkbier und jede Münchner Brauerei brachte ihren eigenen »Salvator« auf den Markt, in Schwabing wurde sogar eine Salvator-Brauerei gegründet. Erst 1894 hatte die Paulaner-Brauerei durch alle gerichtlichen Instanzen gesiegt und der Name Salvator mit dem Paulaner-Mönch war endgültig geschützt. Nicht zu schützen aber war die Endung »-ator«, was zu den kuriosesten Namensgebungen führte: Operator, Schwibator, Suffikator, Jubilator, Münchator, Kolossator, Birator und sogar ein Äquator wurden als Doppelböcke ausgeschenkt.

Salvator-Bier vom Löwenbräu, 1890

1848 Blutige Kämpfe um den Bierpreis

Wer regt sich heute noch auf, wenn die Maß auf der Wiesn jedes Jahr mehr kostet? Von Bürgerprotest keine Spur. Es gab aber Zeiten mit blutigen Auseinandersetzungen ums teure Bier, aber es waren auch ganz andere Zeiten als heute. Bierkrawalle waren immer ein Zeichen von Unmut über die miserable soziale Lage der Bevölkerung und ein Ventil, nachdem sich schon alles verteuert hatte. Der größte Bierkrawall entlud sich im Revolutionsjahr 1848.

In Frankreich war der Bürgerkönig Louis Philippe gestürzt, die revolutionäre Stimmung griff auch auf Bayern über und Ludwig I. demonstrierte in München militärische Präsenz. Die Münchner antworteten mit der Erstürmung des Zeughauses, des heutigen Stadtmuseums, und nur durch Ankündigung von Reformen konnte der König die Stimmung besänftigen. Die Stimmung schlug aber schnell wieder um, als das Gerücht aufkam, Lola Montez wäre wieder zum König zurückgekehrt und Ludwig I. blieb schließlich nur noch die Abdankung, die Krone übergab er seinem Sohn Max.

In einer zeitgenössischen Darstellung der Bierkrawalle heißt es: »… In der Privatwohnung des Bräuers wurde total Alles demolirt. Klavier, Bilder, Stockuhren, Wäsche, Betten, Kleider, Silbergerät kurz Alles wurde zertrümmert, zerrissen und zu den Fenstern hinabgeworfen …«

Doch die Stimmung war weiter geladen. Nachdem die Gendarmerie einen Streik der Schuhmachergesellen brutal aufgelöst hatte, entlud sich die Wut der Bevölkerung erneut, als der Bierpreis von 4 Kreuzer auf 4 Kreuzer 2 Pfennige die Maß erhöht wurde. Schon am 13. Juli kam es im Maderbräu im Tal – heute Weißes Bräuhaus – zu einer Saalschlacht, bei der die Bierkämpfer nach Pariser Vorbild eine »Volksbarrikade« errichten wollten: 14 schwerverletzte Bierpreiskämpfer und 2 krankenhausreife Gendarmen wurden gezählt.

Da der Bierpreis nicht gesenkt wurde, ging’s in der Nacht zum 18. Oktober beim Pschorrbräu dann auf zum letzten Gefecht, bei dem die Gendarmerie aber tatenlos zusah: Sie hätte gegenüber der wütenden Menge keine Chance gehabt. Der Magistrat ließ sogar zum Schutz der Gendarmerie Militär aufmarschieren, um die Polizisten vor Randalierern zu schützen! Als Gerüchte über erschlagene Soldaten die Runde machten, gab’s kein Halten mehr und die Randalierer zertrümmerten den Pschorrbräu zu Kleinholz.

»Niemals hat Bayerns Metropole solchen Gräuel der Verwüstung geschaut«, schrieben die »Neuesten Nachrichten«.

1879 Erster Oktoberfest-Einzug war grober Unfug

Mit dem »traditionellen Einzug der Wiesnwirte« beginnt das Oktoberfest. Aber bei jedem Satz, der in München mit dem Wort »traditionell« beginnt, ist große Vorsicht geboten: Wäre nämlich der Einzug der Wiesnwirte wirklich »traditionell«, dann müsste die Polizei jeden Einzug sofort stoppen und die Wirte wegen groben Unfugs anzeigen. So geschehen 1879, als Hans Steyrer (1848–1906), beliebter Wirt des Sendlinger Wirtshauses »Zum bayerischen Herkules« aus Freude darüber, dass er auf dem Oktoberfest ein Bierzelt bekam, mitsamt seinen Kellnerinnen und Schankburschen im Zweispänner quer durch die Stadt auf die Wiesn fuhr. Allem voran eine zünftige Kapelle, damit auch jeder hört, der bayerische Herkules ist jetzt Wiesnwirt! Der Strafbefehl über 100 Mark folgte sofort, aber der Steyrer Hans hat sich in seinem Wiesnzelt wahrscheinlich einen Maßkrug genommen und sich gesagt: »Schwoab’ma’n obi!«

Hans Steyrer als Kraftmensch mit seiner beliebten Turnübung »Lebendes Reck«, an dem sein Sohn baumelte.

Im Jahr darauf, 1880, war das Auge des Gesetzes schon gewarnt und schickte ihm bereits Tage vor Wiesnbeginn das schriftliche Verbot, diesen Unsinn zu wiederholen. Bei Androhung der gleichen Strafe, versteht sich. Die Polizei war aber so klug, sich auf keinen Kampf mit dem bayerischen Herkules und seiner Kellnerinnen-Truppe einzulassen, den sie sowieso verloren hätte, überreichte ihm dafür noch in der Kutsche den zweiten Strafbefehl wegen »groben Unfugs«. Ob er ihn gleich bar bezahlt hat, ist nicht überliefert, aber der »traditionelle Einzug der Wiesnwirte« hatte damit begonnen.

1950 »Ozapft is« auf der Nachkriegs-Wiesn

»Im Schottenhamel lag neben dem ersten Banzen ein nagelneuer Schlegel und ein funkelnder Messinghahn bereit. Umringt von Münchner Kindln und Photographen band sich Oberbürgermeister Thomas Wimmer schmunzelnd den Schurz um, krempelte die Hemdärmel auf und zapfte mit ein paar kräftigen Schlägen an. Die erste Maß widmete er dem Oktoberfest und der Stadt München.« Am Samstag, den 18. September 1950 schlug um 12.00 Uhr mittags die Geburtsstunde der bis heute »wichtigsten Amtshandlung« eines Münchner Oberbürgermeisters, das Anzapfen auf dem Oktoberfest. Das Sensationelle bei diesem ersten Anzapfen war: Wimmer stellte damit die Bier-Hierarchie auf den Kopf. Vor ihm wäre kein Politiker auf die Idee gekommen, ein Fass Bier anzuzapfen. Politiker standen in einer Reihe mit den Brauereibesitzern, Bieraktionären und Großgastronomen, danach kamen die großen Wirte, und bei deren Personal an unterster Stelle stand der Schenkkellner. Dass Wimmer die Hemdsärmel hochkrempelte, den Schlegel in die Hand nahm und ein Fass Bier anzapfte, hatte 1950 die gleiche Symbolkraft wie er zur selben Zeit die Schaufel in die Hand nahm und Schutt räumte. Er wollte damit ein Zeichen setzen, dass sich in diesem Nachkriegselend niemand auch zu niedrigsten Arbeiten zu schade sein darf, jetzt musste jeder die Ärmel hochkrempeln und wie er Schutt räumen und draufhauen (siehe »Rama dama«). Und weil diese Botschaft alle Münchner erfahren sollten, war das erste Oktoberfest-Anzapfen auch kein zufälliges Ereignis. Wimmer wurde nicht, wie die Legende bis heute behauptet, vom Wirt Schottenhamel als Fußgänger in die Kutsche und dann ins Zelt zum zufälligen Anzapfen eingeladen, sondern das Anzapfen war von Wimmer eine gut geplante Amtshandlung.

Ozapft is! OB Wimmer bei der ersten Nachkriegs-Wiesn 1950.

1950 »Löööwenbräu!«

Das bekannteste Löwengebrüll der Welt dröhnt seit 1950 über das Oktoberfest aus der Fassade des riesigen Löwenbräuzeltes: Eine 4,50 Meter große Löwenfigur hebt einen Maßkrug und brüllt »Löööwenbräu!« Der erste Löwe war noch eine flache, aus Sperrholz ausgesägte Figur, aus der längst eine tonnenschwere plastische Figur aus Pappmaschee geworden ist, für die seit den 70er-Jahren ein Polyesterüberzug für Langlebigkeit sorgt. Doch kaum hatte der Löwe zu brüllen begonnen, gab’s auch schon Ärger mit der Wirte-Konkurrenz: Sie protestierte gegen die »akustische Brauereireklame« und erwirkte 1952 sogar ein Brüllverbot. Wirt und Löwenbräu-Brauerei reagierten mit Humor: Der Löwe bekam ein großes Schloss vor sein Maul und seine Fensternische über dem Zeltportal wurde