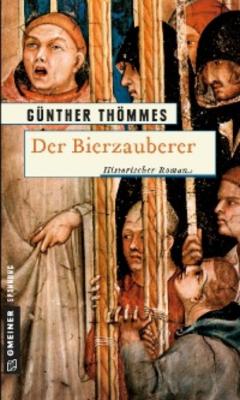

Der Bierzauberer. Günther Thömmes

Читать онлайн.| Название | Der Bierzauberer |

|---|---|

| Автор произведения | Günther Thömmes |

| Жанр | Исторические детективы |

| Серия | |

| Издательство | Исторические детективы |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783839230664 |

Innerhalb von wenigen Minuten fing alles an, sich zu drehen, er konnte nicht mehr richtig sprechen und sein Kopf schien zu explodieren. Bruder Thomas sah richtig besorgt aus. Er brachte ihn sogleich in die Schlafkammer.

Am nächsten Tag ging es Niklas nicht gut und noch einige Tage lang musste er mit Thomas’ mildem Spott leben.

Der Winter war lang und kalt und ideal zum Bierlagern. Es gab Eis in Hülle und Fülle und im Bierkeller des Klosters wurde nicht ein Eimer Bier sauer.

Niklas fühlte sich im Brauhaus wie zu Hause.

Dann kam das erste Frühjahr. So langsam musste sich Niklas damit vertraut machen, dass nun die problematische Zeit für die Brauer kam. Je wärmer der Sommer, desto schwieriger wurde die Lagerung des Bieres. In einem normalen Haushalt war es kein Problem, kleinere Mengen herzustellen und kühl zu lagern. Im Kloster wurden jedoch solche Mengen gefordert, dass sich Niklas beim besten Willen nicht vorstellen konnte, wie sie dies im Sommer bewerkstelligen sollten. Bruder Thomas war mit diesem Problem natürlich längst vertraut.

Es hatte schon Jahre gegeben, da war das Bier so schnell sauer geworden, dass sein eigener Ruf ernsthaft darunter gelitten hatte. Mittlerweile war er jedoch erfahren und angesehen genug, dass er lieber gar keines als ein saueres Bier ausschenken ließ.

Als die Tage wärmer wurden und eine neue Fastenzeit vor der Tür stand, wurde wieder mal ein starkes Bier gebraut. Dieses Mal lag es nicht nur in der Fastenzeit begründet. Es war schon lange bekannt, dass ein stärkeres Bier besser haltbar ist als dünnes. Warum, das wusste niemand, dennoch wurde das Wissen genutzt, um die warme Jahreszeit so gut als möglich zu überbrücken.

Bis in den Juni hinein konnte das Bier manchmal reichen, dann gab es schlimmstenfalls drei Monate ohne Bier. Dieses Mal wurden gleich fünf Bottiche hintereinander gebraut, weil es vorläufig das letzte Bier war und noch vergären sollte, bevor es zu warm wurde.

Bruder Thomas mischte für jeden der fünf Bottiche eine andere Kräutermischung zurecht. Auch er wollte manchmal etwas Neues ausprobieren.

»Hier, riech einmal daran!«, forderte er Niklas auf.

Niklas öffnete das Säcklein, das er ihm hinhielt, und nahm ein paar Kräuter heraus. Sie hatten einen sehr intensiven, aromatischen Geruch und einen harzigen, leicht bitteren Geschmack, der ihn an Weihrauch erinnerte.

»Wieso tust du Weihrauchkraut ins Bier?«, fragte Niklas erstaunt.

»Es riecht nur so ähnlich wie unser Weihrauch, ist aber tatsächlich nur einfacher Rosmarin«, erwiderte Thomas. »In den ersten Bottich hängen wir ein Säcklein davon. Ein Bier, damit versetzt, stärkt Herz und Hirn, erquickt die Lebensgeister. Ich habe festgestellt, dass viele unserer Brüder, wenn sie melancholisch werden, nach einem Trunk Rosmarinbier schnell wieder voller Tatendrang sind.«

Niklas roch an den Zutaten für den nächsten Sud.

Eigentümlich und kampferartig, zugleich blumig, konnte er sich nicht entscheiden, ob er diesen Geruch mochte oder nicht.

»Den zweiten Bottich versetzen wir mit Lavendel, dieser wird anders auch Schwindelkraut genannt. Diese Pflanze kennst du wahrscheinlich nicht, sie kommt aus dem fernen Andalusien zu uns. Sie stärkt das Haupt, das Mark im Rücken und die Nieren. Es ergibt ein köstliches Bier und beugt vor gegen Schlag, Gicht und Lähmungen. Es beruhigt und fördert den Schlaf.«

Das nächste Kraut kam Niklas bekannt vor. Das starke und entfernt an Thymian erinnernde Aroma liebte er, ebenso den leicht brennenden, süßlichen Geschmack.

»Majoran kam aus dem fernen Indien und wir haben es von den Arabern bekommen. Mittlerweile pflanzen wir es in unserem Gewürzgarten an. Das geben wir zum dritten Bottich. Majoran vertreibt Schwindel und macht ein gutes Gedächtnis, außerdem hilft es bei Beschwerden von Galle und Milz.«

Der vierte Bottich wurde mit Schlehen versetzt, mit der Begründung, dass ein erfrischendes Schlehenbier in der Hitze des Sommers den Durst am allerbesten lösche.

Niklas konnte sich nicht vorstellen, wie der frische, zarte, mandelartige Duft der Schlehen zu dem süßen Bier passen würde; auf der anderen Seite hatte Thomas bislang immer recht behalten.

Aber bevor er alle Kräuter dazugab, rief er Niklas hinzu und zeigte ihm ein Kraut, welches dieser noch niemals gesehen hatte.

Es war ein kleiner, grüner Zapfen, mit kleinen Blättern, die wie Dachziegel angeordnet waren.

Bruder Thomas erklärte, was es mit der Pflanze auf sich hatte:

»Diese Pflanze hat mir letzten Monat einer unserer Händler mitgebracht. Ich glaube, es ist die gleiche Pflanze, über deren Wirkungen vor einigen Jahren die berühmte Hildegard von Bingen bereits geschrieben hat. Sie soll, wenn mitgekocht, eine beruhigende Wirkung haben und bei vielen verschiedenen Leiden vortrefflich wirken. Riech nur einmal an der Dolde.«

Niklas roch und war zuerst erschrocken über die harsche, intensive Bittere, die dieser Pflanze entströmte, Minuten später hatte er das Aroma noch in der Nase, empfand es dann aber als angenehm.

»Hildegard von Bingen nannte dieses Kraut Hoppho. Lass uns den fünften unserer Bottiche mit diesem Hopphokraut versetzen. Wenn es Gutes bewirkt, dann werde ich mehr davon beschaffen.«

Alle Bottiche wurden fertiggestellt und vergoren. Dann kamen sie in den auch um diese Jahreszeit kühlen Keller. Zuerst waren die Mitbrüder von dem Getränk mit der neuen, seltsamen Bittere nicht angetan. Aber Bruder Thomas hatte ihnen schon des Öfteren neue Rezepturen mit Erfolg schmackhaft gemacht.

Nach einer Weile tranken sie es genauso viel wie das Altbekannte. Der Sommer kam schneller als erwartet und der Keller wärmte sich entsprechend rasch auf. Eines Tages stellte Niklas fest, dass das erste Bier aus den fünf Bottichen verdorben war.

Das zweite folgte gleich danach. Bruder Thomas gab bekannt, dass die Biersaison fürs Erste beendet war und wies Niklas an, den Inhalt aller Bottiche wegzuschütten.

»Aber ein Bottich ist noch nicht verdorben«, sagte er.

Bruder Thomas wollte nichts hören und beharrte darauf, dass Niklas alles Bier wegschütten sollte. Erst als Niklas seinen Einwand wiederholte, schauten sie beide genauer hin. Ein Bottich war einwandfrei, kein Sauergeschmack, kein Belag obenauf. Bruder Thomas war sichtlich verwirrt.

»Ich habe keine Erklärung dafür. Außer, dass unser Herrgott uns etwas länger unser gutes Bier gönnt. Welcher Bottich ist denn dieser?«

Niklas schaute nach und sagte:

»Es ist der mit dem Hopphokraut.«

3

Nach dieser interessanten und ungewöhnlichen Entdeckung konnten beide Brauer den Herbst nur mehr mit Ungeduld erwarten. In der Zwischenzeit brachte ein Händler weitere dieser Hopphopflanzen zum Kloster mit. Als die Brauzeit im Spätsommer endlich losging, brauten die beiden praktisch ausschließlich mit Hopfen, wie sie die Pflanze nannten.

Beinahe alle der Mitbrüder wollten gar nichts anderes mehr trinken, und sie lobten neben dem Geschmack des Hopfenbiers besonders dessen Bekömmlichkeit. Nicht, dass die bisherigen Biere nicht bekömmlich gewesen wären, aber der Hopfen machte die Zugabe anderer Kräuter und Wurzeln, die bisweilen seltsame Nebenwirkungen hervorgerufen hatten, überflüssig.

Einige wenige wünschten sich die althergebrachten Biere zurück, die einmal nach Lorbeer, ein andermal dafür eigentümlich nach Kümmel geschmeckt hatten. Nicht so sehr wegen des Geschmacks, sondern aus Furcht vor Veränderung.

»Wir sind ein Ort der Aufbewahrung. Und dazu gehört unter anderem, dass wir nicht immer neue Speisen und Getränke verkosten möchten. Lasst uns bitte beim Althergebrachten bleiben«, sagte zum Beispiel der Prior Karlmann gerne.

Doch sogar die ›Bewahrer‹ beugten