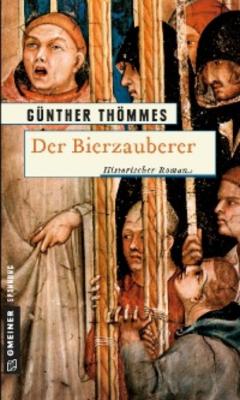

Der Bierzauberer. Günther Thömmes

Читать онлайн.| Название | Der Bierzauberer |

|---|---|

| Автор произведения | Günther Thömmes |

| Жанр | Исторические детективы |

| Серия | |

| Издательство | Исторические детективы |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783839230664 |

»Hier siehst du den Bodenstein mit dem Zapfen, der daraus hervorschaut. Auf diesem Zapfen hängt jetzt der Läuferstein. Der kann nun frei pendeln und dadurch viel besser mahlen. Man nennt diesen neuen Typus Schwenkmühle. Aber die größte Neuerung ist, dass der ganze Raum, in dem wir stehen, dieser Mühlenkasten, sich im Wind mitdreht. Dadurch kann unser Molinarius die Mühle immer in den Wind stellen und ist nicht länger auf die Windrichtung angewiesen.«

Auch hier dachte sich Niklas, dass diese Neuerung ihm in Zukunft in der Brauerei behilflich sein könnte.

Drei Jahre gingen vorbei. Niklas war immer noch mit Leib und Seele Bierbrauer. Die klösterlichen Pflichten verrichtete er mehr schlecht als recht, gerade so, um nicht aufzufallen, er zeigte aber keine übermäßige Begeisterung.

Im Jahre 1264 beschloss Abt Kilian, die Brauerei zu vergrößern und teilweise neu zu bauen. Bei dieser Gelegenheit bat er die Brüder Thomas und Niklas zum Gespräch.

»Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ihr beide die Brauerei betreibt. Aber vergesst ihr nicht manchmal die Dinge der Kirche und des Glaubens? Etwas mehr Freude, Demut und Gottesfurcht hierbei stünde auch euch beiden gut zu Gesicht!«

Die Angesprochenen blickten betroffen zu Boden, entschuldigten sich und versprachen Besserung. Sie wussten, dass ihre Arbeit für das Kloster unabdingbar war und Kilian sie unmöglich aus der Brauerei versetzen konnte. Die Gelegenheit, die Brauerei nach ihren Vorstellungen zu erweitern, musste genutzt werden.

Kilian fragte die Brüder nach ihren Ideen und besonders Niklas vergaß alle Demut und sprudelte nur so über:

Er würde die großen Maischbottiche einen über den anderen stellen, aber trotzdem nebeneinander.

»So, dass wir den oberen noch leichter über einen Hebel umkippen könnten zum Ausleeren in den niedrigeren. Vielleicht finden wir auch einen Weg, um das Abseihen der Maische mit den Weidenkörben zu erleichtern.«

Außerdem würde er einen festen, gemauerten Ofen unter dem niedrigeren Bottich bauen, »damit man gleich gut einheizen kann und nicht immer mit heißem Wasser aufgießen muss«.

Daraufhin staunte Kilian nur und sagte:

»Und wie willst du den Boden machen, wenn auf der unteren Seite das Feuer ist und darüber unsere Maische? Es gibt noch keine Methode, so große Töpfe aus Eisen zu bauen, wie wir sie hier benötigen. Zumindest keine Töpfe, die dicht sind. Wie wir das Abseihen erleichtern wollen, das könnt ihr euch ja in nächster Zeit überlegen. Deine Vorschläge sind gut, aber zu viele Neuerungen erwecken Misstrauen bei unseren Mitbrüdern. Lasst uns daher nur die wichtigsten umsetzen.«

Und so wurde die neue Brauerei nur mit teilweisen Verbesserungen gebaut.

Jedoch besonders die neue Anordnung der Maischbottiche zeigte große Vorteile. Bei den Mengen, die sie mittlerweile produzierten, wäre es nicht mehr so leicht gewesen, einen Bottich in den nächsten umzufüllen, wenn die beiden auf gleicher Ebene gestanden hätten. So aber war es recht einfach.

Nur das Zubrühen mit kochend heißem Wasser war nach wie vor mühsam. Da hatten sie trotz vieler Überlegungen noch keinen anderen Weg gefunden.

Niklas machte sich weiterhin Gedanken, wie man die festen und flüssigen Bestandteile voneinander trennen könnte. Sie und eigentlich alle anderen Brauer fischten mit Körben die festen Bestandteile der Körner aus der heißen Flüssigkeit heraus. Das war nicht nur mühsam, sondern ließ immer viel zu viele Körner in dem Sud zurück.

Als sie mit dem Maischen wieder einmal so weit fertig waren, dass der Bottich praktisch leer war und nur die letzten Reste der festen Bestandteile darin lagen, lehnte sich Niklas wie immer ganz tief in den Bottich, in der Hand einen kleinen Abseihkorb.

Während er mit dem Korb hantierte, blieb sein Blick plötzlich an einem Zeichen hängen, das in den Bottichboden eingebrannt war. Es war ihm vorher noch niemals aufgefallen. Er hielt das Zeichen zuerst für den Stempel des Tischlers, der den Bottich gezimmert hatte.

Aber dann müsste er es schon des Öfteren gesehen haben, da alle Tische, Stühle und Schränke vom gleichen Tischler gemacht waren. Das seltsame Zeichen bestand aus zwei Dreiecken, die so ineinander gelegt waren, dass sie einen sechszackigen Stern bildeten.

Niklas erinnerte sich plötzlich, dass er dieses Zeichen bereits zweimal gesehen hatte. Einmal zu Hause in Hahnfurt, dort hatte seine Mutter eines Tages einen derartigen Stern, aus Holz geschnitzt, über die Tür gehängt. Zum zweiten Mal war ihm dieses Symbol aufgefallen, als er mit seinem Vater nach Urbrach unterwegs gewesen war. Sein Vater hatte auf das Schild gezeigt und gemurmelt: »Dort wohnt ein Geldverleiher, ein Jude, ein Christusmörder.«

Wie kam dieses Zeichen hierher in die Brauerei? Wie passte es zu seiner Mutter? Und wieso deutete es auf einen jüdischen Geldverleiher?

Niklas’ Gedanken schwirrten umher, er wollte nach Antworten suchen.

Aber wo?

Der ›Pyrprew Herrtel‹ aus der Chronik von Konrad Mendel (1388) ist die älteste Darstellung eines deutschen Bierbrauers. Man beachte den Stern links oben.

5

Eine günstige Gelegenheit zum Fragen ergab sich am nächsten Brautag. Niklas ging wie immer zum Maischbottich, um die zerkleinerten Malzkörner hineinzuschütten. Er tat so, als entdecke er das Zeichen zum ersten Mal, und fragte Thomas ganz arglos:

»Wer war denn eigentlich der Zimmermann, der als Zeichen seiner Arbeit hier drin den sechszackigen Stern hinterlassen hat?«

Thomas schaute ernst, zu ernst, wie Niklas fand, und sagte:

»Ich weiß nicht, ob ich dir das schon sagen kann. Es kann sein, dass du bereit bist, aber ich muss noch einmal darüber schlafen. Wenn ich über Nacht zu dem Entschluss komme, dich in dieses Symbol einzuweihen, musst du mir ewiges Stillschweigen versprechen.«

Niklas spürte, wie sein Herz bebte!

Noch ein Geheimnis!

Er antwortete sofort, ohne lange nachzudenken:

»Sicher doch. Was immer das Geheimnis ist, bei mir ist es gut aufgehoben.«

Er schlief unruhig in dieser Nacht und dachte voller Hoffnung an den nächsten Tag.

Sie trafen frühmorgens im Brauhaus ein, doch Thomas nahm ihn gleich mit in die Bibliothek.

»Hier können wir zur Not nachlesen, falls dir nicht ausreicht, was ich dir an Wissenswertem zu diesem Zeichen erklären kann. Aber nun sag mir bitte, ob du ein solches Hexagramm, wie der sechszackige Stern auch heißt, schon einmal gesehen hast?«

Niklas erzählte von seiner Mutter und von dem jüdischen Geldverleiher.

Thomas hielt die Hände vor seinen Bauch, dessen Konturen durch die Kutte gut zu erkennen waren, dann wackelte er mit seinem fast kahlen Kopf hin und her.

»Ich glaube, du hast da etwas verwechselt. Bist du sicher, dass der Stern von deiner Mutter sechs Zacken hatte? Ich vermute, dass sie einen Fünfzack, ein Pentagramm, über die Tür gehängt hat. Dieses Pentagramm ist ein Zeichen des Aberglaubens, eines der ältesten überhaupt. Andere Namen dafür sind Drudenfuß, Nornenstapfe oder Maarfuß. Wenn du später einmal die Namen Signum Sanitatis oder Pentakel hören solltest, auch die sind gleichbedeutend mit dem Pentagramm. Damit du nicht denkst, ich wüsste dies alles auswendig: Die Frist von einer Nacht habe ich gebraucht, um noch einmal alles nachzulesen, was ich dir heute erzählen möchte.«

Er holte tief Luft und fuhr fort:

»Das Pentagramm war bei den alten Griechen ein Symbol für Gesundheit und Kraft, später zusätzlich für Vernunft, Denken und den Wahrheit suchenden Geist.

Die