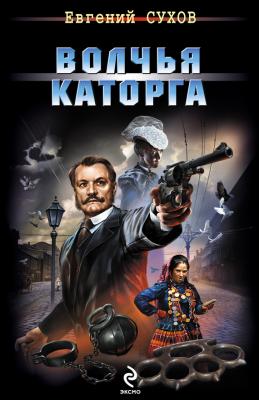

Волчья каторга. Евгений Сухов

Читать онлайн.| Название | Волчья каторга |

|---|---|

| Автор произведения | Евгений Сухов |

| Жанр | Исторические детективы |

| Серия | Дела следователя Воловцова |

| Издательство | Исторические детективы |

| Год выпуска | 2013 |

| isbn | 978-5-699-68661-2 |

В купеческом Нижнем Новгороде, заводи или не заводи «Милосердную песню», подавали мало: красненьких да синеньких бумажек почти и не видать, все больше серебро да медь. Даже в Вязниках подавали лучше. В селе Лысково – как на Москве: дюже богатое село, староверы жили, в подаяниях колодникам не жались. В Казани – та же картина: однако город наполовину восточный, а басурмане копейку берегли, они лучше в свою мечеть денежку понесут, нежели колоднику в ладонь сунут. Русские же подавали охотно, почти как в Москве, только суммы разнились: что в Москве червонец, то на Казани – два или трешница.

Жалели арестантиков в Кунгуре и Екатеринбурге: с этих городов Георгию аж семьдесят рублей обломилось, и даже его бровастому соседу – четвертная. Как вышли из Екатеринбурга, сосед с кустистыми бровями куда-то запропал. Как оказалось позже, он дал «на лапу» конвойному офицеру и унтеру и, прикупив водки, у одного крестьянина двое суток арендовал подводу, на которой весело проводил время вместе с поселенкой Наташкой Герцер. Эта Наташка на этапе была знаменита: и унтер, и многие из конвойных солдат, и арестанты (коли посчастливится) охотно её имели, поскольку до мужиков она была жадной, а еще и сама водкою угощала, для «заводу и куражу», как она сама же и выражалась. Так что, когда мужик с кустистыми седыми бровями в строй возвернулся, пахло от него водкою и полным довольством: оказывается, при денежке и на этапе жить вполне можно…

Когда арестантская партия доходила до Тюмени, у некоторых колодников, что до водки да баб были не шибко охочи, по две, а то и три сотни скапливалось деньжат – суммы для Сибири весьма немалые. Большинство же арестантов пропивали да проедали жертвенные деньги почем зря, и мало кто из колодников бывал трезв на всем пути от Москвы до Тюмени.

Пару раз с этапа бежали…

Первый раз – когда из Казани вышли на Сибирский тракт, прозванный так за то, что не первый век уже ступала по нему окованная цепями нога арестанта-колодника. Версты с четыре поначалу по обе стороны тракта были густые кусты да озера с камышом по берегам, а как вышли из низины – леса пошли густые и диковатые, прозванные Арскими, поскольку стояли они сплошь до самого Арского городка. Вот двое из партии каторжных и шмыгнули в лес, благо стоял он стеной вдоль самой дороги. Лето было, не зима, ягоды уже вовсю пошли, коренья сладкие, кто в них толк знает. Так что умелому да знающему – лафа. Как эти двое оковы с ног скинули – един Бог ведает. Нашли это железо подле кустов солдаты саженях в двадцати от тракта. Готовились беглецы к побегу тайно, никто ничего не заприметил и не ведал. Иначе арестантская артель побег бы им запретила, поскольку беда это и начальству, и самим колодникам. Конвойного офицера за побег каторжного арестанта с этапа не иначе как под военный суд отдали бы, после чего грозила ему, бедолаге, принудительная отставка от службы да лишение годового жалованья, ибо закон в таком случае снисхождения не знал. Ну, а арестантам