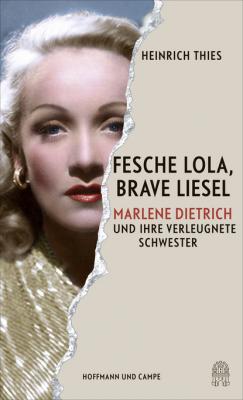

Fesche Lola, brave Liesel. Heinrich Thies

Читать онлайн.| Название | Fesche Lola, brave Liesel |

|---|---|

| Автор произведения | Heinrich Thies |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783455001624 |

Der Abschied von der Familie oder der Liebsten erfüllte aber auch manchen mit heimlicher Angst. »Jetzt ist Krieg! Schrecklich!«, schrieb Marlene am 15. August in ihr Tagebuch. »Vatel ist am 6. August nach dem Westen ausgerückt. Mutti weint immerzu.«

Von echter Kriegsbegeisterung war auch der junge Soldat Hans Leip weit entfernt, der in der Nacht vom 3. auf den 4. April im Jahr 1915 vor einer Berliner Kaserne Wache schob – der Nacht, bevor er mit seiner Kompanie in Richtung Russland ausrücken sollte. Und der Gefreite, der immer schon gern gedichtet hatte, kämpfte gegen seine sentimentalen Anwandlungen an, indem er ein Gedicht daraus formte. »Lied eines jungen Wachtpostens«, sollte er es später nennen:

Vor der Kaserne bei dem großen Tor

Stand eine Laterne und steht sie noch davor

So wollen wir uns da wiedersehn

Bei der Laterne wollen wir stehn

Wie einst, Lili Marleen.

Unsere beiden Schatten sahn wie einer aus

Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus

Und alle Leute solln es sehn

Wenn wir bei der Laterne stehn

Wie einst, Lili Marleen.

Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich

Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich

Da sagten wir auf Wiedersehn

Wie gerne wollt ich mit dir gehn

Mit dir, Lili Marleen

Bald ließ sich nicht mehr verheimlichen, dass der Sieg nicht so schnell zu erringen war, wie der Kaiser versprochen hatte. Der Vormarsch stockte, endete im Schützengraben und mit verheerenden Schlachten. Aber die patriotischen Parolen und Gesänge trösteten anfangs noch darüber hinweg: »Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein …«

Auch Liesel und Marlene, die nun mit ihrer Mutter in der Albrechtstraße in Dessau lebten, sangen mit, wenn alle in der Aula zusammenkamen und Siege feierten, die in Wirklichkeit oft gar keine Siege waren. Sie strickten Socken und Pulswärmer für die Soldaten und zogen mit Spendenbüchsen durch die Straßen, um für Bomben und U-Boote zu sammeln. Doch allen Propagandalügen und Durchhalteparolen zum Trotz erreichten nun auch Liesel und Marlene immer häufiger die Schreckensmeldungen von den Fronten des Krieges. Immer mehr Mitschülerinnen trugen Schwarz, weil ihre Väter gefallen waren.

Eduard von Losch war bereits Ende August 1914 durch einen Schrapnellschuss verwundet worden. Immerhin brachte ihn die Verletzung wieder eine Zeitlang mit seiner Familie zusammen, denn er kam ins Schlosslazarett nach Braunschweig, und seine Frau quartierte sich mit den beiden Kindern während der gesamten vier Wochen seines Krankenhausaufenthalts in einer Pension in unmittelbarer Nähe des Lazaretts ein.

Doch der befristeten Familienzusammenführung folgte eine lange Zeit des Bangens und Betens. Im Juni 1916 wurde Eduard von Losch ein zweites Mal getroffen – diesmal wohl von einer Kugel aus den Reihen der Kaisertreuen. »Als er die Hand hob, um die Soldaten zum Angriff zu führen, ist es möglich, dass eine Kugel seiner eigenen Soldaten ihn traf«, schrieb Liesel später in ein altes Schulheft. Der Kavallerieleutnant war an dem Versuch beteiligt gewesen, die Brussilow-Offensive der Russen zurückzuschlagen – und in der Nähe der ukrainischen Stadt Kowel schwer verwundet worden. Eduard von Losch wurde in das Militärlazarett Miroslavo transportiert. Die Ärzte wollten seinen zerfetzten Arm amputieren. Doch von Losch lehnte ab. Stattdessen sandte er seiner Frau ein Telegramm und teilte ihr seinen Wunsch mit, noch einmal ihre Hand zu halten. Denn er spürte, dass es mit ihm zu Ende ging, und tatsächlich führte die Wunde zu einer bedrohlichen Blutvergiftung. Josephine von Losch ließ daraufhin all ihre Beziehungen spielen, um ihrem Mann zur Seite zu stehen. Denn eigentlich waren Besuche so nahe der Front nicht gestattet. Aber in diesem Fall ließen die Militärs Gnade vor Recht ergehen. Josephine von Losch war drei Tage mit dem Zug in Richtung Osten unterwegs, bis sie schließlich ihren Mann im Krankenbett wiedersah. Er starb am 16. Juli 1916 in ihren Armen.

So wurde Josephine von Losch ein zweites Mal Witwe. Wie beim Tod ihres leiblichen Vaters weinte sich Liesel wieder in den Schlaf, während Marlene tapfer die Lippen zusammenpresste. Tapfer wie ein preußischer Soldat.

Wie schon in der Vergangenheit trug Marlene bisweilen Jungenkleidung und ließ sich »Paul« nennen, auch von ihrer Mutter. Damit der Name ein bisschen vornehmer klang, ließ sie ihn französisch aussprechen. Das war nicht nur ein Spiel, sondern hatte einen ernsten Hintergrund. »Ich wollte den Platz meines Vaters einnehmen«, sollte Marlene später sagen. »Gegen den Willen meiner Mutter.«

Schon als junges Mädchen schrieb Marlene auf, was sie umtrieb. Zeitweise führte sie fast täglich Protokoll über ihre Erlebnisse und Gefühle. Von ihrer Tante Vally, einer Schwester Eduard von Loschs, hatte sie Ostern 1912 ein rotes, in marokkanisches Leder gebundenes Tagebuch mit Goldprägung geschenkt bekommen. Diesem »Rotchen«, wie sie es nannte, vertraute sie in den nächsten Jahren an, in wen sie gerade verknallt war, worüber sie sich ärgerte, was ihr Spaß machte und was sie traurig stimmte.

Viel Spaß hat sie dem Tagebuch nach auf jeden Fall auf der Berliner Kunsteisbahn gehabt, wo eine Blaskapelle Walzer oder Schlager spielte – zum Beispiel »Die Männer sind alle Verbrecher«.

26. Februar 1913

Auf der Eisbahn war es sehr schön. Ich bin hingefallen, da kam gleich ’ne Menge Bengels an. Adieu fürs Erste, süßes Rotchen. Viele Küsse, Deine Leni.

19. Januar 1914

Auf der Eisbahn war es heute wirklich schön. Liesel hat gerade gefragt, ob ich wieder so einen Unsinn über Jungen schreibe. Also wirklich! Ist das Unsinn, mein liebes Rotchen? Natürlich nicht! Wir wissen ja, was für Sachen sie schreibt. Liesel ist immer so furchtbar anständig. Küsse, Deine Leni.

11. März 1915

Lise ist ekelhaft. Heute in der Malstunde, wenn wir lachten, sagte sie immerzu: Wie albern! … Ich könnte ihr die Nase bis nach Paris ziehen.

Ja, Liesel ist ein braves Mädchen. Liesel lernt auch freiwillig für die Schule, liest immer dickere Bücher und genießt es, sich damit in freien Stunden in ihrem Zimmer zu vergraben. Mit Freundinnen verabredet sie sich nur selten, mit Freunden schon gar nicht. Ganz anders als Marlene. Die nutzt jede freie Minute, um auf den »Bummel« zu gehen, sich mit Freundinnen zu treffen oder Scherze mit Jungen zu treiben. Das bleibt natürlich auch ihrer Mutter nicht verborgen. Josephine von Losch macht sich Sorgen um ihre Jüngste – und sie beauftragt ihre Älteste, ein Auge auf Marlene zu werfen. Liesel wird angewiesen, sich an die Fersen ihrer Schwester zu heften und ihrer Mutter Bericht zu erstatten, falls Marlene »Dummheiten« macht. Liesel ist gar nicht wohl dabei, aber sie ist eine brave Tochter und auch ein bisschen stolz darauf, dass ihre Mutter sie zur Verbündeten macht.

Obwohl ihr das Schlittschuhlaufen eigentlich ein Graus ist, folgt sie Marlene sogar auf die Eisbahn. Das ist kein Spaß! Liesel ist anzusehen, wie sie sich über das Eis quält – mit geducktem Kopf, schwerfällig, rudernd, krampfhaft bemüht, das Gleichgewicht zu halten. Sie weiß, dass sie nicht dazugehört. Dass die anderen lachen, tuschelnd höhnische Bemerkungen machen, die sie zum Glück nicht versteht. Leni immerhin ist nett zu ihr. Sie hilft ihr auf, wenn sie hinfällt, und nimmt sie in den Arm. Sie zeigt ihr, wie man sich mit einem Fuß abstößt, auf dem anderen gleiten lässt und mit den Armen Schwung holt: druckvoll und leicht zugleich. Und Leni lacht sie nicht aus, wenn sie es doch wieder falsch macht.

Liesel liebt und bewundert ihre kleine Schwester, die sie mittlerweile schon um einige Zentimeter überragt. Trotzdem erstattet sie ihrer Mutter brav Bericht. Zum Beispiel über diesen Jungen mit der schwarzen Pudelmütze, mit dem Marlene neuerdings immer herumschäkert. Manchmal kommt sie sich wie eine elende Petze, eine Verräterin