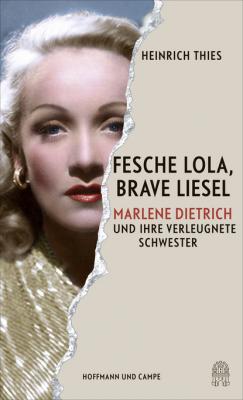

Fesche Lola, brave Liesel. Heinrich Thies

Читать онлайн.| Название | Fesche Lola, brave Liesel |

|---|---|

| Автор произведения | Heinrich Thies |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783455001624 |

2 Die frühen Jahre

Liesel hieß eigentlich mit vollem Namen Ottilie Josephine Elisabeth. Marlene wurde auf den Namen Marie Magdalene getauft. Die beiden waren das, was man »höhere Töchter« nannte. Ihre Mutter entstammte einer Juweliersfamilie mit großem Uhrengeschäft in der Nähe des Brandenburger Tores, ihr Vater war Polizeileutnant in Diensten des Kaisers. Elisabeth kam am 5. Februar 1900 zur Welt, Marie Magdalene knapp zwei Jahre später am 27. Dezember 1901. Die Mädchen wuchsen in einer geräumigen Wohnung mit Flügeltüren, Stofftapeten und Dienstmädchen in der Sedanstraße in Schöneberg auf, einer damals noch selbständigen Stadt vor den Toren Berlins, in der neunzigtausend Menschen lebten und die Straßenbahnen von Pferden gezogen wurden.

Josephine Dietrich, geborene Felsing, war dreiundzwanzig Jahre alt, als sie mit ihrer ersten Tochter niederkam. Sie galt nicht als Schönheit, wusste sich aber vorteilhaft zu kleiden. Auch bei ihren Töchtern legte sie Wert auf ein präsentables Äußeres. Ein Familienfoto aus dem Jahr 1906 zeigt die Schwestern in Rüschenkleidern mit großen Strohhüten und Schleifen im Haar. Doch Josephine Dietrich beschränkte sich nicht darauf, ihre Mädchen hübsch auszustaffieren, sie mühte sich ebenso, ihnen Manieren und Pflichtgefühl beizubringen. Denn sie war eine strenge Frau und achtete auf Etikette – geprägt von Ehrgeiz und preußischer Selbstdisziplin. Ein »guter General«, wie Marlene Dietrich sie später nennen sollte. Nur selten passierte es ihr, dass sie »sich gehen« ließ. Nach einem Maskenball kam sie zum Beispiel einmal in der Nacht als Blumenmädchen mit einem Korb voller Blumen ins Schlafzimmer ihrer Töchter und trällerte vor deren Betten ein Lied. Ein Moment, an den sich Liesel noch Jahrzehnte später erinnerte.

Marie Magdalene (links) mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Ottilie Josephine Elisabeth im Jahr 1905.

Im Übrigen war Selbstbeherrschung eine der höchsten Tugenden Josephines. Noch vor der Einschulung ließ sie ihren Töchtern von Privatlehrern Schreiben und Lesen beibringen. Mit dem Abc lernten die Mädchen von ihrer Mutter kleine Gedichte – auch solche, die sie noch nicht richtig verstanden. Zum Beispiel dieses Gedicht von Ferdinand Freiligrath, das im Wohnzimmer in einem Glasrahmen an der Wand hing und Marlene ihr Leben lang zu Tränen rühren sollte, obwohl sie es als Kind ziemlich hochtrabend und merkwürdig fand:

O lieb, solang du lieben kannst!

O lieb, solang du lieben magst!

Die Stunde kommt, die Stunde kommt,

Wo du an Gräbern stehst und klagst!

Familie Dietrich im Sonntagsstaat: die älteste Tochter Elisabeth (links), Mutter Josephine, Vater Louis Erich Otto und Marie Magdalene (1906).

Der Vater kümmerte sich nicht um die Erziehung der Mädchen. Louis Erich Otto Dietrich, geboren 1868, hielt sich überhaupt nur selten in den eigenen vier Wänden auf. Und es war nicht der Dienst, der ihn von seiner Familie fernhielt. Der schneidige Leutnant mit dem gezwirbelten Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart und der ordengeschmückten Brust war kein besonders ehrgeiziger Polizist. Dafür aber ein Frauenheld. Ein Casanova. Und weil er seine sittenstrenge Josephine schon bald langweilig fand, suchte er sein Glück bei anderen Damen – häufig auch bei Prostituierten. Elisabeth und Marie Magdalene bekamen ihren Vater oft tagelang nicht zu sehen. Wenn er aber kam, war er charmant und sang ihnen mit seiner schönen Tenorstimme etwas vor. Einmal gab er sogar, begleitet vom Geigenlehrer, eine Arie aus der Zauberflöte zum Besten: »In diesen heil’gen Hallen kennt man die Rache nicht …«

Doch seine Seitensprünge rächten sich. Louis Dietrich infizierte sich mit Syphilis. Am Ende wurde es so schlimm, dass zu den Geschwüren, Fieberschüben und Lähmungserscheinungen auch psychische Störungen kamen und der Patient in die Anstalt für Gemütskranke in Berlin-Westend verlegt werden musste. Hier besuchte ihn auch Josephine mit ihren Töchtern bisweilen. Die Mädchen waren schockiert, als sie ihn zuletzt sahen – so bestürzt, dass der Klinikarzt besänftigend auf sie einredete, wie Liesel sich später erinnerte. »Ihr braucht nicht zu weinen, Kinder«, sagte der Arzt. »Euer Vater wird wieder gesund.«

Aber Louis Dietrich wurde nicht gesund. Am 5. August 1908 starb er – Liesel war acht, Marie Magdalene erst sechs Jahre alt.

Liesel ist erschüttert, als die Todesnachricht das Haus in der Sedanstraße erreicht. Sie nimmt sich eine Fotografie ihres Vaters mit ins Bett und weint sich in den Schlaf. Auch wenn ihr Vater oft nicht zu Hause war, sie hat ihn geliebt. Fast immer hat er ihr eine Kleinigkeit mitgebracht, wenn er nach längerer Abwesenheit heimgekehrt ist – ein Bilderbuch, Haarschleifen, Pralinen. Und wenn er sie in den Arm genommen und »meine Süße« genannt hat, dann war es ihr, als schwebe sie auf einer Wolke. »Vatel«, hat sie ihn genannt. »Vatel«.

So zärtliche Gefühle kann sie ihrer Mutter nicht entgegenbringen. Die ist immer so streng, so kühl, und Liesel spürt, dass sie Marlene viel lieber hat. Die muss nur auf ihrer Mandoline herumklimpern, und schon stimmt die sonst so sachliche Frau Lobeshymnen an. »Großartig« oder »Du hast Talent, meine Kleine«. Sie selbst dagegen kann sich noch so sehr abmühen – ob auf dem Klavier oder mit der Geige –, und das Höchste der Gefühle ist dann ein »Brav, Elisabeth« als Anerkennung. Wenn überhaupt. Natürlich weiß sie, dass Marlene viel musikalischer ist als sie selbst. Die braucht gar nicht lange zu üben, um ihrer Mandoline schöne Melodien zu entlocken. Bei Marlene geht alles wie von selbst. Vor allem sieht sie eben auch besser aus mit ihren rötlich blonden Haaren, dem weißen Porzellangesicht und den strahlenden blauen Augen. Es heißt, dass sie das hübsche Gesicht ihres Vaters geerbt hat. »Mein Sonnenschein«, nennt ihre Mutter sie manchmal in seltenen Momenten des Überschwangs. Und das ist gar nicht falsch. Marlene ist wirklich ein Sonnenschein, wie Liesel neidlos anerkennen muss. Sich selbst findet sie dagegen hässlich, potthässlich sogar. Nur ihren Vater scheint das nicht gestört zu haben. Der hat immer wieder gesagt: »Wie hübsch du geworden bist, meine Süße.«

Auch zuletzt noch, als sie Vatel mit ihrer Mutter und Marlene im Krankenhaus besucht hat und seine Haut schon ganz gelb war. Zum Abschied hat er ihr über den Handrücken gestrichen. Näher kommen durfte sie ihrem Vater da schon nicht mehr. Das hatte ihre Mutter streng verboten.

Aber der Krankenhausbesuch liegt Wochen zurück. Gern hätte Liesel ihren Vater noch mal gesehen. Doch ihre Mutter sagte stets, es gehe ihm nicht gut. Besuch sei zu anstrengend für ihn. Jetzt wird er seine Liesel nie mehr in den Arm nehmen. Jetzt ist er tot, wie die Erwachsenen sagen. Tot. Was für ein Wort!

Marlene weint nicht. Sie hat von ihrer Mutter gelernt, dass man seine Gefühle im Zaum halten muss. Dass man nicht flennt wie ein altes Waschweib, sondern sich beherrscht. Wie ein Soldat eben.

So hält es auch Josephine Dietrich selbst. Sie zieht sich ins Schlafzimmer zurück, legt ein Witwenkleid an, das sie in eine Krähe mit Fledermausflügeln verwandelt, und bindet ihren Töchtern schwarze Schleifen ins Haar. Und dann wird der Mantel des Schweigens über diesen Todesfall gebreitet. Louis Dietrich ist für seine Witwe auch im übertragenen Sinne gestorben.

Im Alltag ist der Verlust des Vaters sowieso kaum zu spüren. Schon ein Jahr vor seinem Tod hatte Louis Dietrich ja eine andere Adresse und Telefonnummer als seine Frau. Keinesfalls darf bekannt werden, dass er an den Folgen einer Geschlechtskrankheit gestorben ist. Seine Witwe tut alles, um die tatsächlichen Umstände seines Todes zu verschleiern. Den Kindern, Familienangehörigen und Bekannten wird gesagt, der Leutnant sei vom Pferd gestürzt. Marlene Dietrich schrieb später, als sie es längst besser wusste, ihr Vater sei im Ersten Weltkrieg gefallen.

Die beiden Schwestern wuchsen also mit einer Lüge auf – und sie lernten schon früh, dass man sich nicht sklavisch an die Wahrheit halten muss, wenn man seine Geschichte erzählt.

Als ihr Vater starb, gingen Elisabeth und Marie Magdalene schon zur Schule – in die Auguste-Viktoria-Schule für Mädchen, eine umgebaute Villa in Charlottenburg. Die Haare der Mädchen waren zu Zöpfen geflochten, sie trugen Wollsocken und schulterten lederne Ranzen. Liesel nahm die jüngere Schwester an die Hand, wenn sie die Eisenpforte passierten