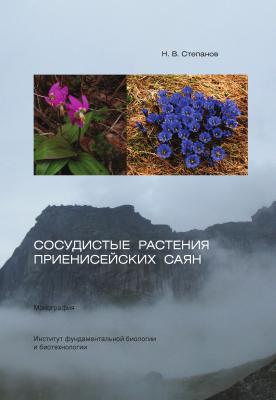

Сосудистые растения Приенисейских Саян. Николай Степанов

Читать онлайн.| Название | Сосудистые растения Приенисейских Саян |

|---|---|

| Автор произведения | Николай Степанов |

| Жанр | Прочая образовательная литература |

| Серия | |

| Издательство | Прочая образовательная литература |

| Год выпуска | 2016 |

| isbn | 978-5-7638-3466-6 |

Флора Приенисейских Саян имеет хорошо выраженную поясно-зональную структуру, которая представлена 19-ю зональными, незональными и адвентивными элементами, что свидетельствует о длительной, сложной и разнонаправленной истории ее формирования. В поясно-зональном спектре региона максимальное разнообразие характерно для светлохвойно-лесного (СХ) элемента. Частично это обусловлено обилием экологических ниш под пологом сосновых лесов и относительной пестротой экотопов (градиент влажности, экспозиция, уровень грунтовых вод и т. д.). Неморальные (Н) виды пережили оптимум своего развития в доледниковое время в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах, сохранившись к настоящему времени в составе обедненных, территориально ограниченных комплексов. Ведущая роль среди неморальных видов принадлежит видам европейского распространения (38 %). Значительно меньше голарктических (11 %). Видов собственно азиатских – 49 %. Это соотношение интересно тем, что оно наблюдается в древнейшей сохранившейся группе видов. Вероятно, такое соотношение могло иметь место во флоре ПС в третичное время; в таком случае антропогеновый период отразился на исследуемой флоре тенденцией к возрастанию количества видов, общих с Европой, и уменьшению доли азиатских и имеющих восточные связи. Географическая структура современной флоры Байкальской Сибири (Малышев, Пешкова, 1984) почти идентична географической структуре нашего комплекса неморальных видов.

Степной (С) элемент состоит из видов, характерных для зональных степей. В регионе такие виды встречаются как в зональных, так и в экстразональных сообществах. В отличие от предыдущих горно-степные (ГС) виды флорогенетически связаны с горными (крио)аридными районами Южной Сибири, Средней и Центральной Азии. Пустынно-степную группу исследуемого региона наполняют виды, связанные своим генезисом с пустынными районами Центральной Азии. Это одна из самых малозначимых групп. Она отсутствует во флоре центральной части Восточного Саяна, а во флорах Минусинских Саян, Хемчикского и Уюкского хребтов достигает максимума: 1–2 %.

Роль монтанного и высокогорного элемента в целом по флоре незначительна (суммарно 16 %). Однако в горных районах она существенно возрастает (до 24 % в высокогорных районах).

Азональные виды не связаны с какими-либо конкретными широтными зонами или высотными поясами. Чаще всего их наличие обусловлено специфическими экофакторами: обводненностью, каменистыми субстратами, засоленностью и др.

В структурах важнейших лесных (светлохвойно-лесного, неморального) и высокогорных поясно-зональных групп отмечаются сходные черты: высокий уровень видов, общих с Европой, резко падающий в Байкальской Сибири, что указывает на пограничное положение флоры Приенисейских Саян. Другая тенденция – возрастание внутриазиатских связей в более восточных флорах и уровня видов, общих с Северной Америкой. Характерной чертой является также высокий уровень