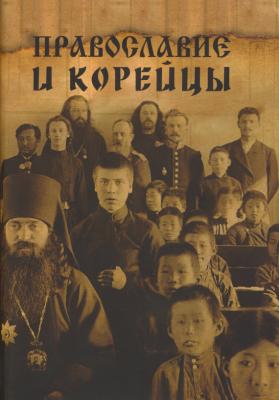

Православие и корейцы. Сборник статей

Читать онлайн.| Название | Православие и корейцы |

|---|---|

| Автор произведения | Сборник статей |

| Жанр | Культурология |

| Серия | |

| Издательство | Культурология |

| Год выпуска | 2013 |

| isbn | 978-5-906288-20-2 |

Военные со своей стороны не оставались в долгу. Они тут же стали строчить донос за доносом на «строптивого» архимандрита и отправлять, кому следует. В результате этой неравной борьбы, к общей радости доносчиков, «грозный ратоборец», не увидав «жребия» своего нового служения, отозван был обратно в Петербург, где и получил новое назначение. Этим, собственно, и закончилась его миссия в Корее[22].

С отъездом о. Амвросия вскоре также отбыл псаломщик А. В. Красин, променявший миссионерскую службу на службу банковского «дельца», и из трехчисленного состава миссии остался только иеродиакон Николай. Последний решил, во что бы то ни стало, ожидать благих результатов и, нужно сказать, в ожиданиях своих не ошибся. Действительно ему скоро пришло разрешение от Корейского Правительства на беспрепятственный въезд в Корею. Можно себе представить с какой радостью он принял это известие, после двухлетнего томления в невзрачном пустынном Новокиевске, где кроме солдат и лагерей военных, никого и ничего не было.

Рассказывают, что когда о. Николай получил это разрешение, то он на радостях купил себе ослика, чтобы отправиться на нем сухим путем в Сеул. «Злые языки», подсмеиваясь, говорили:»Наш отец Николай хочет совершить торжественный въезд в Чосонскую столицу наподобие библейского Пророка встречаемого множеством народа и восклицаниями: «айгу, айгу, араса, сарамие!»[23] Действительно история с осликом не лишена была своего рода комизма. Прежде чем оставить Новокиевск, о. Николай решил сделать прощальные визиты своим знакомым корейцам в соседнем селении Янчихэ, находящемся от Новокиевска в 2–3 верстах. Для большей эффектности он воссел на «осляти» и в сопровождении уличных мальчиков, глазевших на «коня» и «всадника», начал торжественное шествие. Нужно было переехать речку, отделявшую поселок от селения. В сухое время года речка представляет собой не что иное, как ничтожный ручеек, через который можно перепрыгнуть, а в дождливое время она разливается на 20–30 сажен и делается довольно глубокой, хотя местами все же можно переехать ее вброд, если только конь мощный, и может противостоять быстроте течения реки. Как раз в это время был полный разлив речки, бушевавшей, бур лившей и с шумом несшейся в море. О. Николай, несмотря на все угрозы рассвирепевшей стихии, самым мирным образом погрузился в пенящиеся воды на своем импровизированном коне, надеясь, что доброе животное вывезет его благополучно на противоположный берег. Ослик шел сначала ничего, ровно, спокойно, без всяких капризов. Но вдруг, дойдя до середины, остановился как вкопанный. Всадник, считая, что животное испугалось, стал его гладить, ласкать, упрашивать: «миленький, хорошенький!» и т. д., но осел не двигался. Тогда на голову упрямца посыпались пинки, щелчки и нелестные эпитеты, но тот продолжал стоять на своем. Между тем прошло 10–15 минут обоюдного испытания характеров «словесного» и «бессловесного», но ни тот, ни другой не сдавались друг другу. Собралась, между прочим, досужая публика, охочая до всяких зрелищ,

В последствии о. Амвросий, будучи в сане Епископа, находился на покое в Свияжском Успенском монастыре, Казанской епархии, где, по слухам, принял мученическую кончину от разбушевавшейся, разнузданной революционной толпы, подуськанной злонамеренными людьми в 1917–1918 гг.

В переводе на русский язык: «ого-ого» или «ай, ай, русский человек!»