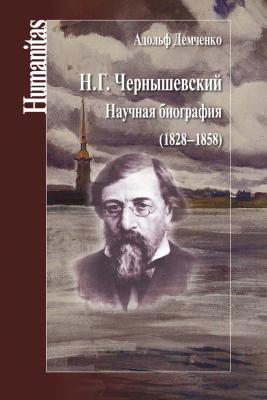

Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858). А. А. Демченко

Читать онлайн.| Название | Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858) |

|---|---|

| Автор произведения | А. А. Демченко |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | Humanitas |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2015 |

| isbn | 978-5-98712-536-6 |

Христианское веропроповедничество Г. И. Чернышевского среди раскольников и язычников продолжалось и в последующие десятилетия и особенно интенсивно при епископе Иакове, правившем саратовской епархией в 1832–1847 гг. Делом особой важности считал Иаков борьбу с расколом на Саратовщине и прибегал нередко к самым жестоким полицейским преследованиям упорствующих иноверцев. Как лицо подчинённое Гаврила Иванович участвовал вместе со своим родственником протоиереем Ф. С. Вязовским во многих экспедициях Иакова.[76] Однако суровость административных мер зачастую не вызывала в душе обоих протоиереев полного согласия. «Они оба, – писал Н. Г. Чернышевский, на глазах которого протекала миссионерская деятельность отца, – были люди искренно-верующие, конечно; но люди, не делавшие дурного. Через их руки проходило много дурных дел; они смягчали их, уничтожали их, сколько могли. Мало могли; мало; архиерей (Иаков) был осёл-фанатик; впрочем, даже и это не очень важно было; но дела о расколах, о ересях возникали и велись помимо архиерея и помимо всей духовной администрации саратовской епархии, и мало могли делать в защиту раскольников и тому подобных людей Фёдор Степанович и мой отец; но, что могли, делали» (XV, 250). Авторитетное свидетельство сына многое объясняет в характере этой стороны деятельности Гаврилы Ивановича, начало которой было положено в первые же годы его восхождения по ступеням церковной иерархии.

В послужной формуляр Г. И. Чернышевского в 1828 г. сделаны ещё два вписания. «Мая 21 по предположению преосвященного Иринея, данному Пензенской духовной консистории, определён саратовским градским благочинным» – эту новую и очень почетную должность он исправлял 15 лет. Благочинный являлся прямым посредником между архиерейской властью и священниками города, и его первой обязанностью было наблюдение за поведением и нравственностью священнослужителей. Весьма показательно для характеристики Г. И.

По общему государственному законоположению духовенство в России разделялось на две категории: высшее (архиереи) и низшее (архимандриты, игумены, протоиереи, священники, дьяконы и пр.). Кроме того, духовенство делилось на белое и чёрное (принявшее монашество).

ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83.

Представляет интерес документ от 12 апреля – 24 мая 1837 г., известный по копии Н. А. Алексеева. Из него следует, что Г. И. Чернышевский представил епископу Иакову, а через него синоду записку с предложением ряда мер по борьбе с расколом: сектантам выдавать именной список за подписанием полицмейстера для внесения в оный вновь родившихся и умерших; запретить своевольный переход из одной секты в жругую; завести шнуровую книгу прихода и расхода денег, упразднить некоторые молитвенные дома. Император счёл предлагаемые пункты «неудобными, ибо оные согласуются с теми правилами, коими руководствуются вообще священники при церквах, между тем как раскольнические действия не признаются законными», и повелел «сделать преосвященному Саратовскому надлежащее по сему предмету наставление». 3 мая 1837 г. синод постановил: «Составленные протоиереем Чернышевским и принятые им, Преосвященным, за полезные к уничтожению раскола предположения <…> представляются вовсе неуместными и не только сомнительными в достижении желаемой цели – уменьшения и самого уничтожения раскола, но даже опасными и служащими некоторым поводом к введению в раскольническом обществе нового порядка и устройства» (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 53. Л. 1–3). См. также опубликованный С. Н. Черновым документ, свидетельствующий о причастности Г. И. Чернышевского к репрессиям против раскольников (I, 809–810) и статью: Лебедев А. Отец Н. Г. Чернышевского // Чернышевский. Вып. 19. С. 178–193 (публикация И. Е. Захаровой). Миссионерская деятельность Г. И. Чернышевского распространялась и на иноверцев. Так, 8 декабря 1844 г. он сообщал епископу: «На день приезда моего в Волгск состояло кантонистов-евреев 67, из них обратились в христианскую веру 15» (РОРГБ. Ф. 505. Карт. 1. № 2. Л. 94 об.). Одного из еврейских мальчиков Г. И. Чернышевский записал на своё имя и дал ему свою фамилию. Это Александр Гаврилович Чернышевский, которого Николай Чернышевский звал своим наречённым братом. А. Г. Чернышевский и некоторые из его родственников потом долгое время работали в системе школьного образования. См.: Руднева Я. Б. М. А. Чернышевская: из жизни провинциальной «эмансипе» // Чернышевский. Вып 19. С. 201–210. Дети А. Г. Чернышевского: Ольга (1860), Мария (1862), Константин (1864), Антонина (1868), Анна (1870), Михаил.