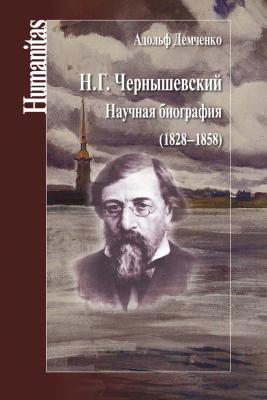

Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858). А. А. Демченко

Читать онлайн.| Название | Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858) |

|---|---|

| Автор произведения | А. А. Демченко |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | Humanitas |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2015 |

| isbn | 978-5-98712-536-6 |

Подобные характеристики, идущие от самого Чернышевского, лучше всего объясняют семейную обстановку, в которой он рос и воспитывался. «Строгий и строго нравственный образ жизни» с детства внушили Николаю Чернышевскому отвращение, например, к вину, «все грубые удовольствия» казались ему «гадки, скудны, нестерпимы» (XV, 373). «Отец Чернышевского, – замечает мемуарист, – был человек общительный, любимый прихожанами; но он чуждался собраний, особливо соединённых с пиршествами, далеко держал себя от лиц подозрительной нравственности и боялся, как бы в драгоценную зеницу его ока, в детскую душу его единственного сына, не попала какая-нибудь соринка».[95]

В связи с этим характерна такая подробность. Обучая одиннадцатилетнего Николая греческому языку, он однажды дал ему перевести фразу о том, что такое пьянство, и Николай записал свой перевод: «Пьянство – малое блаженство есмь». Г. И. Чернышевского такой перевод не удовлетворил, и после соответствующих объяснений его ученик, зачеркнув слова «малое блаженство», написал: «Пьянство – краткое сумасшествие есмь».[96]

Выше приходилось говорить, что Гаврила Иванович чуждался религиозного фанатизма. «Духовное» привычно рассматривалось родными Чернышевского «исключительно с земной точки зрения». Например, разговоры о церкви, архиерее носили как бы приземлённый характер. Понятие «церковь» наполнялось не только религиозным содержанием, но вмещало также мысли о поддержании церковного имущества и здания в надлежащем виде. «Церковь – это было у нас преимущественно «наша церковь», т. е. Сергиевская, в которой служил мой батюшка» и которая озабочивала «главным образом со стороны обыкновенного ремонта». Побелка церкви волновала всех домашних столько же, сколько толки о том, «делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя обветшала, или крыть дом железом». Разговоры об архиерее не превращались в религиозный панегирик главе епархии, а были разговорами о реальном человеке с его достоинствами и недостатками (I, 628–629). Подобный взгляд на «духовное» вовсе не противоречил религиозным убеждениям и не подрывал их ни явно, ни подспудно. Он придавал религиозности естественный человеческий смысл, не отвлекая верующего от земных забот, избегая всего фанатического, иезуитского. В «греческой» ученической тетради читаем характерную фразу: «Люби учение, умеренность, разум, истину, хозяйство,

Палимпсестов Ив. Н. Г. Чернышевский. С. 556.

РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 282. Л. 1.