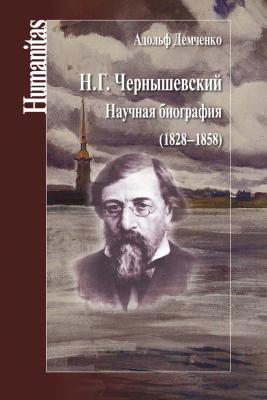

Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858). А. А. Демченко

Читать онлайн.| Название | Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858) |

|---|---|

| Автор произведения | А. А. Демченко |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | Humanitas |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2015 |

| isbn | 978-5-98712-536-6 |

Гаврила Иванович сразу же зарекомендовал себя человеком высоких нравственных убеждений и правил. Представители духовенства не часто являлись людьми действительно достойными. Иные, имевшие приход в церкви, беззастенчиво обирали прихожан; другие, особенно в сёлах, успешно упражнялись в искусстве взяточничества; бывало, прибегали к воровству или даже насилию – но самым распространённым пороком было пьянство. Пьяный поп стал явлением заурядным, привычным. Не случайно в 1819 и 1821 гг. по специальным распоряжениям церковных властей отбираются по всем епархиям от духовных лиц подписки «сохранять себя в трезвости и благонравии, гнушаться пороков, в особенности пьянства».[51]

В семье Голубевых вполне оценили нравственные качества, кроткий характер и трудолюбие Гаврилы Ивановича, особенно Пелагея Ивановна, женщина властная и строгая, «неумолимая порицательница, казнительница безнравственности» (XV, 218). Зять ни в чём не перечил ей, не вмешивался в хозяйственные и домашние дела, полностью углубившись в церковные и служебные заботы. Евгении Егоровне было 22 года, когда у неё родилась дочь Пелагея, умершая в младенчестве, и около 25 лет, когда родился сын Николай. Евгения Егоровна умерла в 1853 г., не дожив полгода до своего пятидесятилетия. Она не отличалась, крепким здоровьем. Вскоре после рождения сына она несколько лет мучилась какою-то болезнью, о которой Н. Г. Чернышевский писал: «С тех пор, как помню мою матушку, я помню её беспрестанно страдающею мучительною болью – то в правом боку, то в голове, то в груди, то в правой ноге» (I, 599–600). Один из знакомых врачей исцелил её от этой болезни, но она «всё-таки осталась довольно хилою» (I, 621).

Характер свой и образ жизни Евгения Егоровна унаследовала от матери, «типической суровой женщины старого века».[52] Мужчины не играли в семье Голубевых ведущей роли, и очень скоро Гаврила Иванович оказался в подчинённом положении. По-видимому, он и не стремился к главенству и не протестовал против женского всевластья. «Что Евгения Егоровна скажет, то Гаврила Иванович и выполняет», – вспоминала Е. Н. Пыпина.[53]

Новый священник пришёлся вполне и к губернаторскому дому. Как вспоминали очевидцы, Панчулидзев,

Юдин П. Н. Г. Чернышевский в Саратове // Исторический вестник. 1905. № 12. С. 867.

Записки дневные о делах и вещах достопамятных протоиерея Николая Еерасимовича Скопина // Саратовский исторический сборник. Саратов, 1891. С. 543.

ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 680. Л. 431–431 об.

Минх А. Н. Быт духовенства Саратовского края в XVIII и начале XIX столетий // Труды СУАК. Вып. XXIV. 1908. С. 60. Известен особый указ, отпечатанный в Петербургской синодальной типографии в 1820 г. под названием «О предосудительных, противозаконных и непристойных поступках, учинённых в разные времена в церквах во время служения и вне оного духовными лицами, и какому они за сие подвергнуты гражданским судом наказанию». В этой «повести о проступках духовных лиц», содержащей описание многочисленных случаев нарушения «трезвостии благонравия», приведён и такой пример из саратовской жизни. Дьячок Илья Еаврилов села Поповки Саратовской округи Пензенской епархии во время совершения священником Леонтьевым в церкви брака, «взяв с налоя большой требник, бросил оный в священника, который тогда пошёл в алтарь, а пономарь Никита Трофимов, взяв его, священника, за волосы, повалил на пол и сам с ними пал». «За каковые поступки помешательство совершению брачного таинства учинившие, они, дьячок и пономарь, по решению правительствующего сената принуждены к наказанию плетьми с дачею каждому по 25 ударов и к обращению в военную службу, а в случае неспособности к оной – к ссылке в Сибирь на поселение». (См.: Дмитриева Л. Скорбные страницы в истории нашего духовенства // Исторический вестник. 1910. № 7. С. 199).

Воспоминания (1982). С. 103.

Чернышевская. С. 49. См.: Беседы о прошлом: Рассказы Е. Н. Пыпиной в записях Н. М. Чернышевской. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1983.