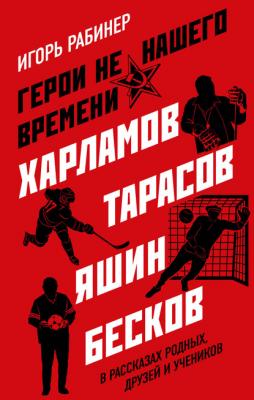

Герои не нашего времени. Харламов, Тарасов, Яшин, Бесков в рассказах родных, друзей и учеников. Игорь Рабинер

Читать онлайн.| Название | Герои не нашего времени. Харламов, Тарасов, Яшин, Бесков в рассказах родных, друзей и учеников |

|---|---|

| Автор произведения | Игорь Рабинер |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2020 |

| isbn | 978-5-04-114080-9 |

Мы с Валеркой и мамой поехали в 56-м первым же пароходом из Одессы, «Крым» назывался. Момент приезда в какой-то город на Гибралтарском проливе вижу как сейчас. Огромный коридор. С одной стороны – те, кто приехал, с другой – те, кто встречает. Между ними – железные ограждения. Надо же проверить документы, соблюсти формальности.

Так получилось, что мама увидела через эти ограждения в толпе своего отца, нашего дедушку. И как закричит! И они бегут друг другу навстречу, и перепрыгивают через все преграды. И потом все – за ними. И людей уже никто не может остановить».

Чистое кино, не правда ли? Но к фильму «Легенда N 17» и его испанской части мы еще вернемся – и очень скоро. Пока же продолжим об этой совершенно уникальной для советского мальчишки семейной истории. И о детской поездке в Испанию, которая так глубоко запала в сердце Валере и Тане.

«Приняли в Бильбао нас очень хорошо. А условия какие – семь комнат, кладовка… На одну семью! Как можно после такого вообще возвращаться в коммуналку на 25 человек? Маленькие были. А главное – папа. У нас был замечательный отец, добрейший. Все, кто его знал, не могут не отзываться о нем с восторгом. После ухода мамы мы вместе прожили еще 20 лет, и мне с ним было не просто легко жить, а весело. У него на каждое слово была шутка, сам он не мог обижаться. И всем был доволен. Всегда. Это самое главное.

Мамин папа, дед Бенито, в Валере души не чаял – но там больше по артистической линии. Валера же блестяще танцевал, фокусы показывал. Дед по всем тавернам с ним ходил и имел большой успех. Сам он хорошо играл на гитаре и пел. Слух у Харламова – от мамы, которая тоже прекрасно пела и танцевала, – и это все дедовское.

А как они ездили на машине! Дед, когда брал его с собой, даже не считал нужным включать поворотники. Потому что Валерка клал ручку на стекло и показывал – прямо, направо, налево. Тогда еще были регулировщики и знали: с дедушкой едет русский мальчик и с направлением никогда не ошибается.

Язык мы с Валеркой быстро схватили, потому что сразу пошли в школу. А потом, мы же и здесь жили среди испанцев. И в общежитии они были, и в коммуналке, и наверху, и внизу. Мы тогда сами не говорили, но язык был на слуху. Когда Валера стал взрослым и домой к маме-приезжали друзья испанцы, – понимал все. Дома он говорил по-испански.

И произношение у него было намного лучше, чем у меня.

Но все-таки практики не хватало. По себе могу сказать: вот мы были с братом в Испании в 56-м, а потом я не была там с 57-го по 70-й. За это время язык ушел. Но стоило мне туда приехать – он тут же восстановился. Так же, уверена, произошло бы и у Валерки. Хотя с людьми из Барселоны, которые хотели, чтобы он построил там хоккей, брат говорил по-испански…»