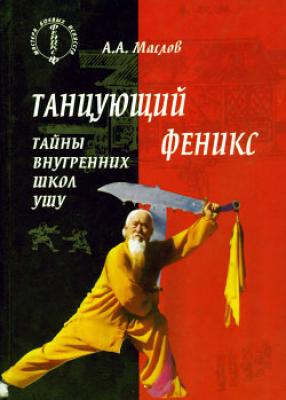

Танцующий феникс: тайны внутренних школ ушу. Алексей Маслов

Читать онлайн.| Название | Танцующий феникс: тайны внутренних школ ушу |

|---|---|

| Автор произведения | Алексей Маслов |

| Жанр | Спорт, фитнес |

| Серия | |

| Издательство | Спорт, фитнес |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 5-222-03315-5 |

Человек, открытый абсолютной тайне

Мудрец, становясь позади всех, оказывается впереди всех.

Пренебрегает собой и поэтому сберегает себя.

Мастер – «лик безликого»

Духовным центром всей традиции китайского ушу является прежде всего личность мастера, наставника и учителя.

У нас, представителей западной культуры, нередко создается впечатление, что мастер ушу – человек, который может одним ударом свалить нескольких нападающих, способен кулаком крушить черепицу и сбивать в прыжке всадника с коня. Тем поразительнее покажется тот факт, что истинные мастера обычно избегали поединка, и более того – некоторые из них могли никогда не вступать в бой. Истинное мастерство определяется не количеством побежденных противников, ибо его исток – духовный, внебытийный. Этим «шифу» отличается от обычных кулачных бойцов – «гаошоу» («высокие руки»), которые показывали свое умение на ярмарках, бросали вызов другим бойцам, демонстрировали удивительную физическую силу, поднимая мельничные жернова. Их уважали, боялись, ими восхищались, но мастерство шифу другого свойства – ему поклоняются.

В метафизическом плане не важно чему и как конкретно обучал такой мастер. В конечном счете мастер всегда передает Дао, он сводит свою жизнь к многозвучию абсолютной творческой пустоты, он рассыпается в переливах жизни и при этом отсутствует в какой-то конкретике. Этот акт самоутраты в многоликости форм обозначался в традиции как «сань» – «рассеивание», «рассыпание». Величайший мастер тот, кто сумел уйти от личностности передачи, от собственного субстанционального «Я» в мир «утонченного» (мяо), «сокровенного» (сюань) и «бесформенного» (усин). Поэтому мастер, как данность, отсутствует (что, кстати, не исключает, а лишь подтверждает существование вполне реальной личности наставника), существует лишь его Мастерство.

Жизнеописания мастеров ушу стереотипны и явно собирательны. Мы без труда насчитаем не больше десятка возможных сюжетов, по сути дела – мифологем, из которых складывались биографии великих учителей ушу. Практически все они повторяют жития «истинных людей» – даосов, нередко им приписываются подвиги буддийских святых. Часто они совершали одни и те же поступки, например, могли передвигаться, не касаясь ногами земли, оставались неуязвимыми для ударов мечей и копий.

Образ учителя, традиционный для Китая, европейцу может показаться парадоксальным. Это – не прекрасно сложенный атлет, не мыслитель, говорящий четкими и меткими афоризмами, что предусматривается канонами греко-римской красоты и мудрости. Это и не силач, внушающий ужас и поклонение своими подвигами. Внешний облик легендарных мастеров – Бодхидхармы, Чжан Саньфэна зачастую просто безобразен. У одного огромные уши, нечесаные волосы до земли, другой – хром и отвратителен