Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России. Сергей Ушакин

Читать онлайн.| Название | Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России |

|---|---|

| Автор произведения | Сергей Ушакин |

| Жанр | Публицистика: прочее |

| Серия | ГАРАЖ.txt |

| Издательство | Публицистика: прочее |

| Год выпуска | 2020 |

| isbn | 978-5-9909717-1-4 |

Среди работ, посвященных собственно восприятию монтажа, статьи Сергея Эйзенштейна, пожалуй, теоретически наиболее интересны. Предлагая своеобразную феноменологическую интерпретацию жанра, режиссер привлекал внимание к технологии воздействия монтажа на «психо-идеологию» его потребителей. При этом общая позиция Эйзенштейна мало отличалась от взглядов на роль художника в условиях социалистического строительства, которые были сформулированы ранее тем же Тарабукиным или, допустим, Борисом

Арватовым: «художник-политик» или «художник-идеолог» виделся агитатором новых идей и новых форм жизни[73]. Твердая уверенность Эйзенштейна в том, что произведение искусства «есть прежде всего трактор, перепахивающий психику зрителя в заданной классовой установке»[74], тоже вполне совпадала с тезисом о необходимости действенного влияния на трудящихся, который стал общим местом в публикациях о средствах массовой информации в 1920-е годы.

Нормативной моделью такого влияния во многом служила газета «Правда» – как газета «прямого действия» со «своеобразным характером массовой “будоражницы”»[75]. Журналы и критики пытались сформулировать свои собственные варианты «будораживания» и «перепахивания» психики зрителя. «Полиграфическое производство», например, объясняя методы создания эффективных агитационных изданий, так убеждало коллег-издателей в 1925 году:

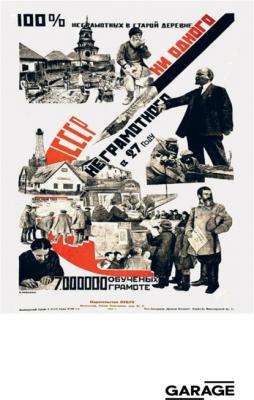

Задача агитационной литературы захватить читателя, подчинить его определенной идее, выжечь, запечатлеть в его мозгу тот или другой лозунг, те или иные положения. Сплошной серый текст, хотя бы и с выделенными курсивом или жирными словами, для этой цели положительно не годится. Тут нужно учесть психологию читателя, который далеко не всегда читает книгу, а часто только пролистывает ее[76]. (Илл. 14)

Литературный критик Екатерина Херсонская в статье «На чем строятся художественные приемы в агитации» настаивала на том, что

…Наглядность, чувственная сила восприятия, окраска идей настроением должна быть сейчас доведена о совершенства, до максимального влияния на массы. <…>…публика ждет интересного зрелища, и если и собирается чему-то поучиться, то именно через зрелищное волнение, а не через форму поучении ораторов[77].

Илл. 13. Максимум материала на минимуме пространства:

О чрезмерной изонасыщенности раннесоветских плакатов см.

См.:

См.: