Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России. Сергей Ушакин

Читать онлайн.| Название | Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России |

|---|---|

| Автор произведения | Сергей Ушакин |

| Жанр | Публицистика: прочее |

| Серия | ГАРАЖ.txt |

| Издательство | Публицистика: прочее |

| Год выпуска | 2020 |

| isbn | 978-5-9909717-1-4 |

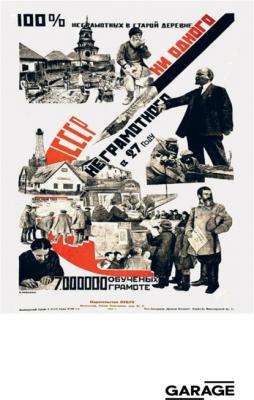

Любопытно, что в «Марксизме и философии языка» Валентина Волошинова, вышедшей в 1928 году, одной из главных тем является проблема реконтекстуализации «чужой речи», т. е. проблема оформления заимствованных выражений в речи говорящего. Косвенная речь у Волошинова превращалась в сложный процесс синтаксической и семантической обработки «чужого» речевого материала. «В формах передачи чужой речи, – отмечал он, – выражено активное отношение одного высказывания к другому, притом выражено не в тематическом плане, а в устойчивых конструктивных формах самого языка»[62]. Активное отношение проявлялось прежде всего как стремление к целенаправленному «разложению компактности и замкнутости чужой речи, к ее рассасыванию, к стиранию ее границ»[63]. Чужая речь возникала как набор потенциальных фрагментов, как «папка», из которой нужно было выбрать необходимое для себя выражение. (Илл. 10)

Илл. 10. Вредительские приемы диалогического воображения: плакат, выпущенный Бюро Центральной каталогизации Главного политико-просветительного комитета и Государственного издательства РСФСР, 1929. Худ. Ф. П. Слуцкий (?). Коллекция Российской государственной библиотеки.

Хотя о монтаже в своей работе Волошинов не говорит, его идеи в полной мере приложимы и к практике фотомонтажа. Используя картинки старой «Нивы» для новых целей, художники-оформители «расшатывали» и «рассасывали» связь рисунка-знака с его изначальной средой. С помощью ножниц и клея они познавали на практике суть цитатной природы языка в целом и изобразительного языка в частности: «одна и та же тема может быть трактована бесчисленными образами»[64]. Или, чуть иначе: «любой знак, лингвистический и нелингвистический, устный или письменный… может цитироваться, заключаться в кавычки; тем самым он может порвать с любым данным контекстом» и породить «бесконечное множество контекстов»[65]. В рисунке-знаке самодельные фотомонтеры обнаруживали «силу разрыва», дающую этому изображению возможность не только существовать вне контекста, но и вписываться и «сосредотачиваться» в контекстах[66]. И, как показывают серии плакатов Госиздата второй половины 1920 х годов, подобная работа по деконтекстуализации знаков и присвоению чужой речи, естественно, не ограничивалась рамками фотомонтажных проектов: новые «контексты» находились в самых неожиданных местах. (Илл. 11–12)

Илл. 11. Сила разрыва: плакат, выпущенный Бюро Центральной каталогизации Главного политико-просветительного комитета и Государственного издательства РСФСР. (М.: Госиздат, 1929). Худ. Ф. П. Слуцкий (?). Коллекция Российской государственной библиотеки.

В процессе «кройки и клейки» происхождение материала быстро утрачивало свою определяющую смысловую значимость; на первый план