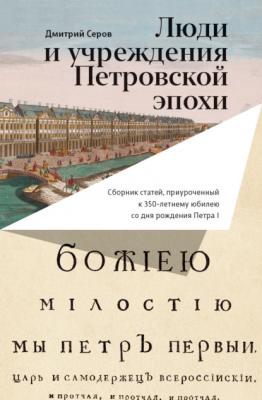

Люди и учреждения Петровской эпохи. Сборник статей, приуроченный к 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I. Сборник статей

Читать онлайн.| Название | Люди и учреждения Петровской эпохи. Сборник статей, приуроченный к 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I |

|---|---|

| Автор произведения | Сборник статей |

| Жанр | История |

| Серия | Историческое наследие |

| Издательство | История |

| Год выпуска | 2022 |

| isbn | 9785444820322 |

То, что Петр I испытывал значительные колебания на этот счет, очевидно из составленной до декабря 1718 г. первой редакции закона «Должность Сената». В этой редакции ни слова не сказано о деятельности Сената как органа правосудия53. Вместе с тем столь же очевидно, что в мае 1718 г. законодатель и помыслить не мог, чтобы лишить судебной власти монарха.

На основании вышеизложенного представляется, что практическое воплощение приведенной выше резолюции от 9 мая 1718 г. могло бы привести к созданию в России стройной и внутренне целостной четырехзвенной системы судов общей юрисдикции: городовой суд – губернский суд – Юстиц-коллегия – самодержец. Кроме того, наряду с упомянутым в резолюции от 9 мая 1718 г. Поместным приказом к Юстиц-коллегии как к апелляционной или как к ревизионно-решающей инстанции могли бы в перспективе – сообразно духу исходного замысла Петра I – оказаться пристыкованы и другие тогдашние судебные органы специальной юрисдикции: от Преображенского приказа до военных судов. В этом случае наша страна получила бы передовую (даже по строгим европейским меркам) судебную систему, способную со временем перерасти в жизнеспособную ветвь судебной власти.

Однако приведенная резолюция от 9 мая 1718 г. явилась отнюдь не последним словом законодателя. Работа по выработке окончательного плана судебной реформы продолжилась и далее. Именно поэтому осенью 1718 г. появились два проекта реорганизации отечественной судебной системы. Это были проекты президента Юстиц-коллегии А. А. Матвеева и камер-советника Генриха Фика (Heinrich Fick), основного консультанта царя по шведским образцам реформы.

Проект Г. Фика был изложен во «Всеподданнейших замечаниях об устроении шведских верхних и нижних земских судов» от 3 октября 1718 г., проект А. А. Матвеева – в его доношении Сенату от 15 ноября 1718 г. Оба этих проекта отложились к настоящему времени в книге 58 фонда «Сенат» Российского государственного архива древних актов54. Будучи введены в научный оборот и впервые проанализированы М. М. Богословским, данные проекты впоследствии рассматривались также К. Петерсоном и Л. М. Балакиревой55. Проект А. А. Матвеева издал Н. А. Воскресенский, проект Г. Фика доныне не публиковался56.

В состоявших из четырех пунктов «Всеподданнейших замечаниях…» (подготовленных, кстати, по просьбе Г. Бреверна) Генрих Фик изложил свой вариант адаптации шведской судебной системы к российским условиям. Прежде всего, по сформулированной в первом пункте проекта мысли камер-советника, в крепостнической России не имело смысла учреждать судебный орган, подобный шведскому дистриктному суду, поскольку любой помещик обладал в отношении принадлежавших ему крестьян правом вотчинного суда. Исходя из этого, Генрих Фик предложил в качестве суда первого (основного) звена образовать в нашей стране земские суды, которые функционировали бы на уровне провинции.

Эти

См.: Там же. С. 284–285.

РГАДА. Ф. 248. Кн. 58. Л. 34–35 (проект Г. Фика), Л. 314 – 314 об. (проект А. А. Матвеева). «Всеподданнейшие замечания…» написаны по-немецки и представляют собой автограф Генриха Фика (подстрочный перевод этого текста для настоящей статьи выполнил И. А. Канакин).

См.: Законодательные акты Петра I. С. 369–370.