Дизайн детства. Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней. Коллектив авторов

Читать онлайн.| Название | Дизайн детства. Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней |

|---|---|

| Автор произведения | Коллектив авторов |

| Жанр | История |

| Серия | Культура повседневности |

| Издательство | История |

| Год выпуска | 2018 |

| isbn | 978-5-4448-1629-5 |

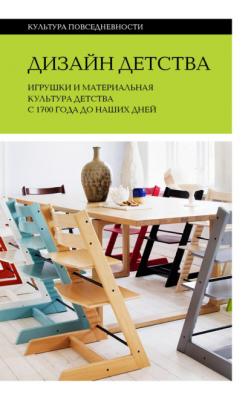

По мнению Фишер, модернистский дизайн предметов для детей определялся поиском новых форм и стилей, которые, в отличие от типичных для XVIII и XIX веков миниатюрных моделей взрослой мебели, должны были выражать непосредственный опыт детства. В начале ХХ века художники занимались поисками «детской» визуальной эстетики, которая при этом основывалась бы на принципах модернистского дизайна: простота, геометрия, редукция формы. После того, как Венский сецессион открыл для себя детский наивный рисунок (зачастую любительское рисование смешивалось с «примитивными» артефактами туземных и народных культур), в искусстве на рубеже столетий возникло движение «Искусство для детей». Оно стремилось высвободить якобы присущую ребенку творческую энергию и потому заговорило на языке детского рисунка70. В послевоенной Америке модернистская идеология снова стала популярной благодаря прогрессивным обучающим игрушкам и прочим формам культуры дизайна. А поскольку в период холодной войны росла озабоченность социальным конформизмом и индивидуализмом, модернизм стал политически актуальным и продолжал влиять на современный детский дизайн, в центре которого теперь стоял ребенок71. На обложке нашей книги вы видите знаменитый высокий стульчик Tripp Trapp, формальным предшественником которого является стул Zig-Zag Геррита Ритвельда. Tripp Trapp был спроектирован Питером Опсвиком в 1972 году и до наших дней продолжает выпускаться фирмой Stokke. Этот стульчик своим примером демонстрирует, как культура дизайна одновременно отражает меняющееся представление о детях и детстве и формирует его. Имея четырнадцать положений регулировки сиденья, стул «растет» вместе с ребенком и позволяет ему полноценно участвовать во взрослой беседе за столом. Таким образом, Trip Trap стал воплощением все позволяющей демократической модели воспитания, в центре которой стоит ребенок. Эта модель воспитания ассоциируется с популярными рекомендациями по уходу за младенцем из книг Бенджамина Спока, Арнольда Гезелла и других представителей возрастной психологии72.

В статье под названием «Просто детская забава? Игрушки, идеология и авангард в социалистической Чехословакии до 1968 года» Кэтлин Джустино обнаруживает, что увлеченность детским воображением была свойственна не только послевоенным западным демократическим странам. Автор исследует пересечение художественной повестки с повесткой политических реформ в социалистической Чехословакии и подчеркивает, что послабление культурной политики после смерти Сталина немного освободило дизайнеров игрушки от оков соцреализма. Линией преемственности двух чехословацких коммунистических авангардов, межвоенного и послевоенного, оказалось увлечение народной игрушкой центральноевропейского региона. Простые, абстрактные черты игрушки, казалось, воплощали индивидуальность и воображение – качества, которых, очевидно, так не хватало в

См. важную монографию Эми Огаты:

См.: