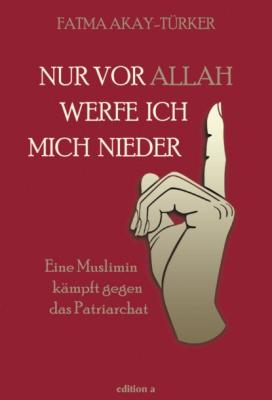

Nur vor Allah werfe ich mich nieder. Fatma Akay-Türker

Читать онлайн.| Название | Nur vor Allah werfe ich mich nieder |

|---|---|

| Автор произведения | Fatma Akay-Türker |

| Жанр | Изобразительное искусство, фотография |

| Серия | |

| Издательство | Изобразительное искусство, фотография |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783990015278 |

Am 1. September 1989 veränderte sich mein Leben. Ich war gerade draußen beim Spielen auf der Straße, als unsere Nachbarn mich zu sich hineinriefen. Ein Anruf für mich. Wir hatten kein Telefon und mussten immer über deren Telefon sprechen. Der Anruf kam von meinem Vater. Er sagte: »Fatma, ich habe eure Tickets gekauft und mit meinem Onkel gesprochen. Er wird mit euch alle bürokratischen Dinge erledigen und ihr kommt nächste Woche nach Österreich.«

»Warum?«, fragte ich im Schock. »Du hast doch gesagt …«

Er erklärte mir, es sei wegen meiner Mutter. Sie hielt es in Österreich ohne ihre Töchter nicht aus. Deswegen mussten meine Schwester und ich nach Wien kommen.

Nur neun Tage später war es dann so weit. Wir landeten am Flughafen Schwechat. Das Flugzeug war bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Bei der Passkontrolle gab es ein Gedränge. Auf einmal war meine Schwester weg. Gerade noch hatte sie neben mir gestanden. Ein Albtraum. Als große Schwester, als Abla, hatte ich die volle Verantwortung, auch wenn ich nur zwei Jahre älter war. So war das bei uns. Die Großen passen auf die Kleinen auf. Aber ich musste mich auch am Flughafen zurechtfinden. Die vielen Menschen, die Schilder, die Lichter, all das lenkte mich ab. Nun war sie verschwunden. Ich machte mir Vorwürfe. Wie konnte mir das passieren?

Ich sah mich verzweifelt um, links und rechts, zwängte mich zwischen den Menschen durch. Sie war erst elf und sprach kein Wort Deutsch. Was würde passieren, wenn ich sie nicht fand? Ich drehte mich um und suchte mit den Augen die Halle hinter der Passkontrolle ab, durch die ich gerade gegangen war. Ich lief zurück, aber einige Polizisten hielten mich auf. Ich verstand nicht, was sie sagten. »My sister!«, rief ich. Dann sah ich sie endlich. Meine Schwester saß auf einer Bank, ängstlich und den Tränen nahe. »Komm, ich bin hier«, rief ich ihr zu. »Alles ist gut.«

Diesmal nahm ich sie an der Hand und ließ sie nicht los, bis wir endlich das richtige Förderband bei der Gepäcksausgabe gefunden hatten. Mit meiner ganzen Kraft zerrte ich die beiden dreißig Kilo schweren Koffer vom Förderband. Da tippte mich jemand an der Schulter an. »Fatma?«, fragte ein etwas älteres Mädchen und sprach mich auf Türkisch an. Ich war erleichtert. Es war Gülseren, die Tochter einer Freundin meiner Mutter. Sie hatte sich aus der Ankunftshalle vorbei am Zoll zur Gepäcksausgabe geschlichen, um uns zu finden. Meine Mutter hatte sich Sorgen gemacht, weil alles so lange gedauert hatte. Gülseren begleitete uns nach draußen, wo ich endlich meine Eltern umarmen und erstmals meinen Bruder, der erst fünf Monate alt war, sehen konnte.

Hinter mir lag ein Leben, das in eine erfolgreiche Karriere hätte münden können. Vor mir lag eine Zukunft in einem Land, dessen Geschichten und Sprache ich nicht kannte und dessen Straßen, Brücken und Menschen ich eingeklemmt auf dem Rücksitz des Minibusses kaum wahrnahm.

Aufgewühlt und verwirrt ließ ich auf mich zukommen, was nicht mehr zu ändern war. Das Auto hielt vor einer Erdgeschosswohnung in einem Altbau im 20. Wiener Gemeindebezirk. Als ich durch die Wohnungstür eintrat, wunderte ich mich, dass ich gleich in der Küche stand. Von der Küche führte eine Tür in ein weiteres Zimmer. Dort gab es keine weiteren Türen. Ich ging zurück in die Küche. Dort war rechts vom Eingang an der Wand eine Garderobe mit Haken, wo lange Mäntel und dicke Jacken hingen. Ich schob die Jacken zur Seite.

»Suchst du etwas?«, fragte meine Mutter.

»Ich möchte auch die anderen Zimmer sehen«, antwortete ich.

Sie schaute mich verzweifelt und traurig an. »Wir haben keine anderen Zimmer«, sagte sie leise.

Ich konnte es nicht glauben. Es war eine Einzimmerwohnung mit Küche. »Wo ist das Klo?«, fragte ich.

Meine Mutter deutete zur Eingangstür. Es war am Gang. In der Wohnung gab es kein fließendes Wasser. Das WC mussten wir mit zwei weiteren Nachbarn teilen. Es war für mich sehr schwer, das alles zu akzeptieren. Zu Hause in der Türkei hatten wir zwar kein Telefon, aber wir hatten bei meinen Großeltern ein ganzes Haus mit großem Garten. Und jetzt sollten wir zu fünft in einem Zimmer leben? »Was für ein Europa ist das?«, fragte ich ganz enttäuscht und frustriert.

WAS FÜR EIN EUROPA IST DAS?

Zwei Tage später landete ich in einer Hauptschule. Ich hätte in Wien ein Gymnasium besuchen können. Doch mein Vater kannte sich mit dem österreichischen Schulsystem nicht aus. In der Schule erlebte ich den nächsten Schock. In der Türkei trugen wir in der Schule einheitliche Schuluniformen. Hier trugen alle, was sie wollten.

Ich landete zwei Klassen höher als daheim. Das lag an meiner Geburtsurkunde. Früher war es üblich, die Buben jünger zu machen, damit sie später zum Militär mussten, die Mädchen hingegen älter eintragen zu lassen, damit sie früher heiraten konnten. So geriet ich in einen Haufen älterer pubertierender Kinder, die mich für meinen Namen verspotteten.

Ich war hoffnungslos und traurig. Aus »Rechtsanwältin Fatma« wurde hier in Österreich die sprachlose Fatma. Ich weinte tagelang und beschwerte mich bei meinen Eltern darüber, dass sie mich hierhergeholt hatten. Nicht nur unsere Wohnsituation und meine Schwierigkeiten in der Schule belasteten mich. Auch die türkische Bevölkerung, die in Österreich lebte, und ihre Sitten waren anders, als ich es aus der Türkei gewohnt war. Hier gab es in konservativeren Kreisen Geschlechtertrennung. Es gab traditionelle Familien, wo die Frauen zu Hause blieben, während die Männer in die Gasthäuser gingen.

Mit der Zeit konnte ich das nicht mehr ertragen. Seit ich 15 Jahre alt war, hatte ich das alles kritisiert.

Die meisten Türken, die in den frühen 1990er-Jahren in Österreich lebten, wollten innerhalb von zwei bis fünf Jahren in die Türkei zurückkehren. Heute sind sie immer noch in Wien. Die Integration ist auf beiden Seiten gescheitert. Selbst die, die Deutsch lernen wollten, wie meine Mutter, mussten fünf Jahre warten. Erst dann hätte das für die Eingewanderten zuständige Arbeitsmarktservice einen Kurs finanziert. Aber innerhalb von fünf Jahren wurde meine Mutter Staatsbürgerin. Dann hieß es, das Arbeitsmarktservice könne einer Österreicherin wohl kaum einen Deutschkurs finanzieren. Somit blieben die Türken vorwiegend unter sich, auch weil sie Angst hatten, ihre Traditionen zu verlieren. Dadurch blieben sie in religiöser und gesellschaftlicher Hinsicht stecken und entwickelten sich nicht weiter. Das traf auch auf meine Familie zu. Meine Großmutter in der Türkei ist in ihrer Lebenseinstellung fortschrittlicher als mein Vater.

»Die Türken, die nach Europa gingen, sind wie ein vakuumverschlossenes Marmeladeglas«, sagte mir einmal ein türkischer Historiker. »So haben sie die Türkei verlassen und jetzt ist es noch immer zu.«

Ein solcher Lebensentwurf drohte auch mir. Als ich mit der Hauptschule fertig war, meinte mein Vater, ich solle als Hilfsarbeiterin in einem Supermarkt arbeiten. Ich war enttäuscht. Erstens, weil ich mit der Schule weitermachen wollte und zweitens, weil ich ihn nicht verstehen konnte. Warum sprach mein Vater, der in der Türkei erwartet hatte, dass ich studiere und Rechtsanwältin werde, jetzt auf einmal von Arbeit statt von Weiterbildung?

»Du bist erst seit zwei Jahren in Österreich. Sogar die Türken, die hier geboren sind, schaffen es nicht in weiterführende Schulen. Wie willst du das schaffen?«, fragte er. Zumindest durfte ich dann doch die Berufsschule für Einzelhandel besuchen.

MEINE ENTSCHEIDUNG FÜR DAS KOPFTUCH

Wenn ein Mädchen zwölf oder 13 wurde, deutete seine Umgebung schon an, es sollte allmählich ein Kopftuch tragen. Je älter das Mädchen wurde, desto mehr erhöhte sich der gesellschaftliche Druck. Meinem Vater war das nicht so wichtig, aber meine Mutter hielt dem Druck nicht stand. Ich stellte mich bei diesem