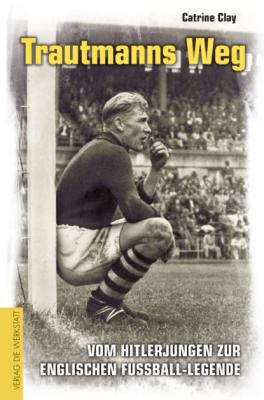

Trautmanns Weg. Catrine Clay

Читать онлайн.| Название | Trautmanns Weg |

|---|---|

| Автор произведения | Catrine Clay |

| Жанр | Сделай Сам |

| Серия | |

| Издательство | Сделай Сам |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9783730700693 |

Zu diesem Zeitpunkt waren die Nürnberger Gesetze bereits längst in Kraft. Das „Reichsbürgergesetz“ teilte die Bevölkerung in zwei Arten von Menschen ein: Bürger „von reinem deutschen Blut“ und andere, vor allem Juden, denen es bald verboten war, „Deutschblütige“ zu heiraten und öffentliche Ämter oder Berufe auszuüben. Als Nächstes wurden ihre Häuser beschlagnahmt und an zuverlässige Nazis weitergegeben, während jüdische Familien in Ghettos und Konzentrationslager deportiert wurden. Natürlich durfte kein Jude Mitglied der HJ sein.

Für den zehnjährigen Berni war die Hitlerjugend vor allem eine spannende Bereicherung seines Alltags. Jede Woche erschien er in seiner geschniegelten Uniform im HJ-Heim neben den Schrebergärten, nicht weit von seinem Zuhause. Abgesehen vielleicht von den Lektionen über rassische Biologie und deutsche Geschichte, fand er alles ganz fabelhaft: den Sport, die Paraden, das Singen, den Drill, das Marschieren und das Fahnenschwenken. Aber am besten waren die Wochenenden, an denen die Gruppe zum Zelten fuhr. „Was sind wir? Pimpfe! Was wollen wir werden? Soldaten!“, skandierten sie, während sie unter der heißen Sonne über die Landstraße marschierten und sich ganz bedeutend vorkamen. Sobald die Zelte aufgebaut waren, traten die Jungen auf dem Exerzierplatz zusammen, hissten zum Klang des Horns die Fahne, sangen ein mitreißendes Nazi-Lied und widmeten sich dann dem Sport und der Körperertüchtigung. Sie lernten Schießen, Granatenwerfen, Kartenlesen, Orientierungmärsche und das System von Befehl und Gehorsam. Als Granaten dienten Metallklumpen von passender Form und Größe, es gab Luftgewehre für die Pimpfe, aber richtige für die älteren Jungen. Schikane war an der Tagesordnung: Die Starken sollten die Schwachen beherrschen, das war Naturgesetz. Der Sport bestand hauptsächlich aus Mannschaftsspielen, die Kraft und Mut erforderten und die Jungs abhärten sollten: Eine Seite war die Heimmannschaft, die andere der Feind – Kriegsspiele eben.

Der Sport war das Wichtigste und wurde von den Nazis am meisten geschätzt und natürlich auch politisch reglementiert. Schon im Frühjahr 1933 wurden sämtliche Sportvereine aufgelöst, die sich der Arbeitersportbewegung von SPD oder KPD zurechneten, ebenso die Vereine der katholischen und evangelischen Sportbewegung. Alle Sportvereine mussten das „Führerprinzip“ befolgen; der Vorsitzende, der fast immer Parteimitglied war, besaß weitreichende Entscheidungsvollmachten. Von nun an herrschte Gleichschaltung, und sämtliche sportlichen Aktivitäten wurden dem Diktat durch die NSDAP unterstellt. Die oberste Entscheidungsgewalt hatte Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, ein altgedienter Nazi. Seine Hauptaufgabe war es, die Jugend des Reichs gemäß der nationalsozialistischen Doktrin zu erziehen. Natürlich wurden Juden in den Vereinen schon bald nicht mehr geduldet. Einige Jahre war es ihnen erlaubt, eigene Sportvereine zu unterhalten, die nur gegen andere jüdische Vereine antreten durften. Später wurde es Juden vollkommen verboten, Sport zu treiben.

Bald waren die Zeitungen und Kinos voll von idealisierten Darstellungen junger blonder Athleten in weißen Hemden und Hosen beim Kugelstoßen, Hürdenlaufen, Weitspringen, Speerwerfen und Turnen; ganze Heerscharen von ihnen, die bei Naziaufmärschen ihr turnerisches Können zur Schau stellten, Reihe um Reihe perfekter arischer Exemplare, die Muskeln stramm, die Augen leer und auf den Führer gerichtet, der von einem fernen, mit Lorbeer und Hakenkreuzen geschmückten Podium aus zuschaute, flankiert von Himmler, Göring, Goebbels und all den anderen.

In der Realität entsprachen die meisten Sportler keineswegs dem arischen Idealbild der Propagandafilme. Warum auch sollte sportliche Begabung Hand in Hand mit blonden Haaren und besonderer Schönheit einhergehen? Aber um die Realität scherte sich die rassistische Ideologie der Nazis ohnehin herzlich wenig – man sehe sich nur einmal die Führungsriege der Partei an. Fielen ausnahmsweise sportliches Talent und arisches Äußeres bei einem Jungen zusammen, wurde dieser Auserkorene gepriesen und wie ein junger Gott bewundert. Und eines dieser Musterbeispiele war Berni Trautmann.

Zum Glück wehte daheim ein etwas anderer Wind als in der Schule und bei den Pimpfen, ansonsten wäre Berni vielleicht vollkommen vereinnahmt worden. Familie Trautmann hatte es nach wie vor nicht leicht, doch die schlimmsten Zeiten, als seine Mutter ihn losschicken musste, sich an der Suppenküche am Ende der Wischhusenstraße anzustellen, waren vorbei. Aber sein Vater arbeitete noch immer eine Doppelschicht, und wenn sie zum Fleischer gingen, kauften sie nicht die Wurst selbst, sondern nur die Enden, die übrig blieben, wenn die Wurst aufgeschnitten wurde. „Kann ich bitte die mageren Wurstenden für meinen Hund haben? Mein Vater mag nämlich kein Fett“, witzelten die Leute, von denen viele in der gleichen Lage waren wie die Trautmanns. Lebensmittel mussten häufig auf Pump gekauft werden, zahlbar am Ende der Woche. Obst und Gemüse gab es aus dem eigenen Garten. Im Sommer verbrachte Frieda Trautmann viele Stunden in der Küche, das Haar unter einem Kopftuch zusammengebunden, und machte Gemüse und Marmelade ein, die in schweren Gläsern im Keller verwahrt wurden, dort, wo auch Kartoffeln, Kohle und Brennholz eingelagert waren. Einer von Bernis Klassenkameraden war der Sohn des Bäckers, und oft saßen sie nach einer Partie Völkerball oder Fußball am warmen Ofen in der Backstube und futterten Brotenden oder Kuchenreste, die entfernt worden waren, damit der Kuchen eine schönere Form hat.

Die härteste Zeit war der Winter, wenn die Tage kurz waren und die Nächte so kalt, dass sich sogar an den Innenwänden Eis bildete. Ständig wurde Berni von seiner Mutter in den Keller geschickt, um Kartoffeln oder ein paar Briketts für den Ofen zu holen. Karl Heinz zu fragen hatte keinen Sinn; der sagte einfach nein und malte weiter seine Flugzeuge oder Autos am Küchentisch. Ein Nein kam Karl Heinz so leicht über die Lippen wie Berni ein Ja. Vielleicht ahnte Karl Heinz schon früh, dass er nicht der Lieblingssohn war, also wurde er störrisch, oder vielleicht war er einfach so zur Welt gekommen. Wie auch immer, Karl Heinz sagte stets nein, also fragte ihn seine Mutter irgendwann nicht mehr.

„Berni, lauf zu Zwimmer und hol mir ein Pfund Zucker“, sagte sie eines Abends im Dezember 1934, ein paar Tage vor Weihnachten. Es war sechs Uhr und draußen bereits dunkel. Die Geschäfte schlossen erst um sieben, es war also noch reichlich Zeit, dachte Berni, der es sich mit dem Sportteil der Tageszeitung am Küchentisch gemütlich gemacht hatte. Die Küche war der einzige warme Raum in der Wohnung, und das Letzte, was Berni tun wollte, war, Stiefel, Mantel, Schal und Mütze anzuziehen und hinaus in die Kälte zu gehen.

„Das kann doch ausnahmsweise mal Karl Heinz machen.“

„Nein“, sagte Karl Heinz sofort.

„Berni!“

Frau Trautmann buk die traditionellen herz- und sternförmigen Weihnachtsplätzchen. Die Art, wie sie sich umdrehte und ihn ansah, die Hände in die Hüfte gestemmt, zeigte Berni deutlich, dass er besser gehorchen sollte. In der Küche stand ein eiserner Ofen mit vier Platten und einem Heißwasserbehälter in der Mitte, und das Gesicht seiner Mutter war ganz gerötet vor Hitze und Anstrengung. Später, als er weit weg von Zuhause war, würde er sich an den Geruch des Weihnachtsgebäcks erinnern, aber im Moment ärgerte er sich nur darüber, die warme Küche verlassen und in die Kälte hinaus zu müssen.

Er nahm das Geld aus der mehlbestäubten Hand seiner Mutter und ging in die Diele, um seine Wintersachen anzuziehen. Als er die Treppe hinunterstieg, steckte die Nachbarin, Frau Mrozinzsky, den Kopf zur Tür heraus. Es war erstaunlich, dass Frau Mrozinzsky anscheinend immer ganz genau wusste, wann er das Haus verließ, um Besorgungen zu erledigen.

„Berni“, rief sie. „Berni. Gehst du zu Zwimmer? Bring mir ein Kilo Mehl mit, mein Junge. Sag, ich bezahle Ende Woche.“

Warum um alles in der Welt konnte nicht eines der vier Mrozinzsky-Kinder gehen?, dachte Berni, aber andererseits waren die Mrozinzskys Polen, und man wusste ja, was man sich über die Polen erzählte. In letzter Zeit war eine Menge Propaganda über sie verbreitet worden, aber Berni war es nicht bewusst, dass es Propaganda war; er nahm es als Tatsachen hin. Die Polen waren ein schmutziges Volk, hatte er gelernt, faul und nicht besonders klug, eine