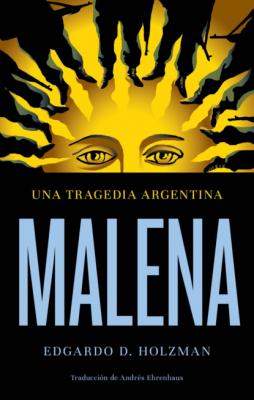

Malena. Edgardo D. Holzman

Читать онлайн.| Название | Malena |

|---|---|

| Автор произведения | Edgardo D. Holzman |

| Жанр | Языкознание |

| Серия | |

| Издательство | Языкознание |

| Год выпуска | 0 |

| isbn | 9789874063779 |

Para Daphne

El autor desea expresar su reconocimiento a la conadep, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, por su informe Nunca más, Editorial Eudeba, 1984, así como al traductor de esta novela, Andrés Ehrenhaus, cuya maestría aflora en cada una de sus páginas.

E. D. H.

Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad. Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo solo han conocido horrores semejantes a través de crónicas de otras latitudes. La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel «¿será cierto?» con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse? Y la angustiante inquietud de advertir que víctimas y victimarios fueron nuestros contemporáneos, que la tragedia tuvo a nuestro suelo por escenario…

Introducción General, Nunca más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas

Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.

Jorge Luis Borges,

«Biografía de Tadeo Isidoro Cruz»

1

Malena canta el tango…

Diego sonrió. Extendió el brazo para abrazar a Inés y, atravesando con la mirada la pista de baile, buscó a la orquesta. La voz ronca que desgranaba los versos familiares pertenecía a una mujer joven con un vestido azul de lentejuelas. Al advertir su mirada, ella le devolvió la sonrisa.

–Les pediste que lo tocaran… –le dijo Diego a Inés, y deslizó el pulgar por su espalda hasta escondérselo en la axila.

–¡Pará! –susurró ella, riendo y bajando el brazo de golpe–. Te juro que no dije nada. «Malena» les gusta a todos.

Pero «Malena» era su tango, el primero que habían bailado juntos una tarde lluviosa en el esplendor decadente de la confitería Ideal. Desde entonces, Diego tenía la sensación de que «Malena» era un tango escrito para el deleite privado de los dos. Le parecía casi un sacrilegio oírlo sonar ahí, delante de toda la gente que llenaba el Club Español, en pleno corazón de Buenos Aires. Y sin embargo, era por ellos –por esa concurrencia de tangueros que bailaban y cenaban– que había traído a Inés ahí esa noche: para exhibirla. Un gesto infantil. Y peligroso. ¡Cómo se le ocurría dejarse ver con ella en esa milonga pituca! Alguien podía reconocerlo y dar parte al coronel Indart. Al coronel le encantaría enterarse de que el capitán Diego Fioravanti, su protegido, tenía una novia que nunca había mencionado. El coronel Indart querría saber quién era.

Ante la idea, un escalofrío le recorrió la médula. Se había jurado no hacer estas cosas, no abusar de su suerte con Inés ni exponerla a que la relacionaran con él. Pero esa noche había roto el juramento, dejándose llevar imprudentemente por el anhelo de sentirse normal, aunque solo fuera por unas pocas horas, de aflojar la vigilancia y hacer de cuenta que eran una pareja corriente que salía a divertirse, libres de ir donde les diera la gana, de encontrarse con cualquiera, sin temor a ser reconocidos.

Y en cada verso pone

Su corazón…

La letra resonó en su cabeza. Con un suspiro, Diego ciñó el abrazo hasta que juntaron sus cabezas, sintió el aliento de Inés en las mejillas y lo invadió su aroma, y la voz quebrada de Malena, sus ojos oscuros como el olvido, los envolvieron en su mundo de callejones, en el frío del último encuentro, en el hechizo del tango.

Sus piernas se entrelazaban y separaban por instinto, adivinando las intenciones del otro. Atrás había quedado la hesitación de sus primeros bailes juntos. Ahora era la música la que dictaba sus entreveros, los cortes, quebradas y giros que ella leía en el lenguaje de su torso y ejecutaba con el estilo y la entrega de una tanguera de alma. Él se había dado cuenta de ese don desde el principio, aunque ella no parecía consciente de poseerlo: la sensibilidad para bailar el desconsuelo que es el tango. Lo había percibido en la intimidad de su mirada, en la punzante energía de su cuerpo sensual y estilizado. Pero no había imaginado que florecería tan rápido.

Sus barridas y firuletes arrancaron los primeros bravos, y varias parejas se apartaron para darles más espacio o dejaron de bailar para mirarlos. Diego sintió elevarse el pulso de la música, como solía ocurrir cuando la orquesta descubría bailarines excepcionales en la pista. El piano, el contrabajo y los violines siguieron al bandoneón, marcando con firmeza el contrapunto.

Puente y calesita, cadena y molinete. Diego se adelantó y la presión de su mano en la espalda de Inés cortó su ocho adornado. Él pivotó en el centro de la figura y ella se le enroscó, punteando apenas el parqué para acariciarlo después con suaves pasos circulares de una gracia tensa y exquisita.

La voz de la cantante se apagó y ellos acabaron con el floreo de una sentada, mientras la ilusión de la figura se disolvía en dos acordes vibrantes. Estaban solos en la pista, cosechando el aplauso. Inés se ruborizó.

Camino a la mesa, Diego consultó su reloj. Era casi la hora. El coronel Indart quiere que lo llame a las once en punto, le había dicho el sargento Maidana. Era la primera vez que el coronel le ordenaba presentarse a esa hora. Y Maidana le había dado el mensaje a último momento, justo cuando Diego salía del cuartel para ir a encontrarse con Inés. Diego no sabía qué podía significar eso; lo que sí sabía era que nadie hacía esperar al coronel Indart.

Tras llenar las copas con el torrontés que se enfriaba en la hielera, Diego volvió a ojear el reloj. Las manecillas del Tissot de su padre parecían recriminarle que siguiese demorando en cumplir la orden recibida. La orquesta se había tomado un descanso. Bajo los cielorrasos pintados y sus elaboradas molduras, el murmullo de las conversaciones y el tintinear de los cubiertos volvieron a imponerse. Él agitó un poco el vino y bebió un largo sorbo, pero el nudo de su estómago no cedió. Dijo:

–Tengo que hacer un llamado.

–Un llamado –dijo Inés con mirada desconfiada.

Diego mostró las palmas de las manos:

–Simple rutina. Enseguida vuelvo –dijo tratando de templar la voz.

Ella había abierto la boca para seguir inquiriendo pero justo llegó el mozo con su saco negro, delantal y corbata moñito, portando dos menúes. Diego se levantó, abandonó la sala, bajó las caracoleantes escaleras art nouveau y fue hasta el teléfono público que había junto al célebre restorante de la planta baja del Club Español. Levantó el tubo. No había línea. Lógico. ¿Y qué esperaba? En este país, ni siquiera un gobierno militar podía hacer funcionar los teléfonos. Maldijo el aparato y golpeó un par de veces la carcasa de metal, que al final dio tono. Tuvo que poner un segundo cospel para comunicarse con el cuartel. Le dio la extensión de Maidana al operador.

Imaginó a Maidana en su oficinita, el cuarto sin ventanas asignado al encargado de la instrucción de combate en una esquina del gimnasio, rodeado de sus trofeos de artes marciales.

–Sargento Maidana –gruñó la voz con ligero acento cordobés. Diego apretó el tubo. Antes de conocer a Maidana, la tonada cordobesa siempre le había resultado simpática.

–Habla el capitán Fioravanti, sargento –dijo Diego.

–Sí, capitán. Se atrasó.

–Tuve una complicación –dijo Diego.

–¿Rubia o morocha? –rio ásperamente Maidana–. ¿Ahora dónde está?

–En