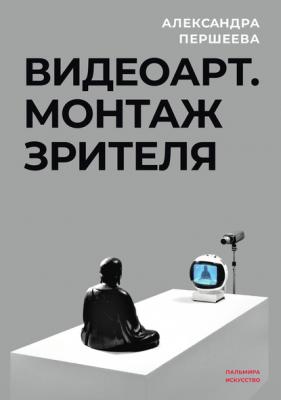

Видеоарт. Монтаж зрителя. Александра Першеева

Читать онлайн.| Название | Видеоарт. Монтаж зрителя |

|---|---|

| Автор произведения | Александра Першеева |

| Жанр | Кинематограф, театр |

| Серия | Пальмира – искусство |

| Издательство | Кинематограф, театр |

| Год выпуска | 2020 |

| isbn | 978-5-517-02091-8 |

Опираясь именно на веру зрителя, кинематографисты обращаются не только к сознанию, но и к бессознательному, в том числе к глубинным архетипическим структурам. Психоаналитики часто рассматривают фильмы как современные мифы, обладающие столь же сильным воздействием, как мифология: «Кино – это пересказ древних истин, который открывает доступ к миру архетипов и к той реальности, которую они создают. Каждая архетипическая драма проживается в соответствии с динамикой и доминантой своего поля. […] Мы могли бы просто сказать, что фильмы „удаются“ тогда, когда они ухватывают вечные сюжеты, и не имеют успеха, когда этого не происходит»[75]. А проводниками в мир мифологической мудрости выступают, естественно, авторы фильма.

Роль зрителя в данном случае существенна, поскольку духовную работу каждый проводит сам, и человек волен либо глубоко проработать тот или иной конфликт благодаря фильму, либо остаться на поверхностном уровне отреагирования, либо вовсе уклониться от переживаний. Однако нельзя не заметить, что роль автора все же главенствует. Сценарист и режиссер, которые выстраивают «синематическую архетипическую последовательность»[76] фильма, становятся проводниками, «жрецами» в воображаемом мире кинокартины. И автор позиционируется как всевидящий, всезнающий, своей волей отделяющий главное от второстепенного и с помощью монтажа ведущий зрителя по цепочке кадров и сцен к главному выводу, к переживанию истины, которое и вызывает у зрителя наиболее сильные чувства. Фильм, как правило, работает с «вечными темами» и ясными сюжетами, к примеру, о конфликте любви и долга, о поиске предназначения, о диалоге поколений и так далее – предсказуемость подобных сюжетов (особенно если речь идет о жанровом кино) отнюдь не лишает их обаяния, ведь эти картины дают зрителю возможность спроецировать историю на свой жизненный опыт и «отыграть» те или иные сценарии и таким образом «очиститься от аффектов»[77]. Предсказуемость и повторяемость сюжетных ходов здесь, как в ритуалах или играх, становится для зрителей точкой отсчета, нормальным состоянием, зоной психологического комфорта.

Со свойственной ему категоричностью Олег Аронсон говорит о том, что современное массовое кино, особенно голливудское, рассчитано на инфантильного зрителя и это, как считает философ, было изначальной его целью, поскольку именно так возможно завоевать массы, а «для фильмов, зритель которых готов осмыслять, что ему показывают, существует очень странное прибежище под названием „артхаус“, который находится скорее в режиме практик существования современного искусства»

Там же.

Примечательно, что в «Поэтике», которую можно считать вполне универсальным сборником рецептов для кинодраматурга, Аристотель понимает катарсис не только эстетически, но и терапевтически, говоря о том, что очищение от аффектов посредством искусства полезно для здоровья зрителя (в случае Древней Греции – для зрителя театральной постановки комедии или драмы).