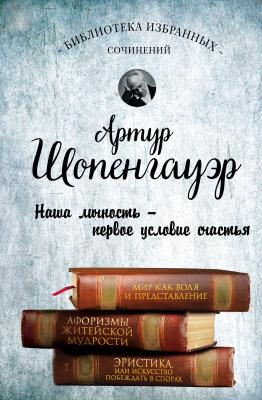

Мир как воля и представление. Афоризмы житейской мудрости. Эристика, или Искусство побеждать в спорах. Артур Шопенгауэр

Читать онлайн.| Название | Мир как воля и представление. Афоризмы житейской мудрости. Эристика, или Искусство побеждать в спорах |

|---|---|

| Автор произведения | Артур Шопенгауэр |

| Жанр | Философия |

| Серия | Библиотека избранных сочинений |

| Издательство | Философия |

| Год выпуска | 1819 |

| isbn | 978-5-699-85357-1 |

а только того, что он есть такое. Вопрос же почему подчиняется здесь вопросу что, ибо он относится уже к миру, возникая только из формы его явлений – закона основания – и лишь постольку имея значение и силу. Правда, можно было бы сказать: что такое мир, это каждый познает без посторонней помощи, ибо он сам есть субъект познания, а мир – его представление, и это утверждение было бы справедливо. Однако такое познание наглядно, это познание конкретное; задача же философии воспроизвести его абстрактно, обратить последовательное, изменчивое созерцание, вообще все то, что заключается в широком понятии чувства и определяется им лишь отрицательно, как смутное, не абстрактное знание, – обратить и возвысить до именно такого, неизменного знания. Философия должна поэтому абстрактно выражать сущность всего мира как в его целом, так и во всех его частях. Но чтобы не потеряться все же в бесконечном множестве частных суждений, она должна прибегать к абстракции и все единичное мыслить в общем, а его различия опять-таки в общем; поэтому ей приходится отчасти разделять, отчасти соединять, чтобы передать знанию все вообще многообразие мира сжатым, согласно его сущности, в немногие абстрактные понятия. И с помощью тех понятий, в которых она фиксирует сущность мира, должно наряду со всеобщим познаваться и совершенно единичное, и познание обоих должно быть связано самым точным образом. Поэтому способность к философии и состоит именно в том, в чем полагал ее Платон, – в познании единого во многом и многого в едином. Философия, таким образом, является суммой очень общих суждений, основой познания которых служит непосредственно самый мир во всей своей целостности, без какого-либо исключения, то есть все, что существует в человеческом сознании; философия является совершенным повторением, как бы отражением мира в абстрактных понятиях, которое возможно только посредством объединения существенно тождественного в одно понятие и выделение различного в другое понятие. Эту задачу поставил перед философией уже Бэкон Веруламский[93] в своих словах: «Лишь та философия истинна, которая с совершенной точностью передает голоса самого мира, написана как бы под диктовку мира, представляет собою не что иное, как его образ и отражение, и ничего не прибавляет от себя, а только повторяет и дает отзвуки». Мы понимаем, однако, это в более широком смысле, чем это мог думать Бэкон в свое время.

Согласие, в котором находятся между собою все стороны и части мира, – именно потому, что они принадлежат одному целому, – должно повториться в абстрактном отражении мира. Поэтому в упомянутой сумме суждений одно до известной степени могло бы служить выводом из другого, и притом всегда взаимно. Но для этого сначала должны существовать суждения, и следовательно, их заранее надо установить на основе непосредственного, конкретного познания мира, тем более что всякое непосредственное обоснование достовернее косвенного. Поэтому взаимная гармония таких суждений, благодаря

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма.